26.06.2025

Frühfranzösisch, aber späte Einsichten

Politikerinnen und Politiker erklären den Französischunterricht an der Primarschule zur Schicksalsfrage des Landes. Dabei zeigt die Realität: Früh angesetzt ist noch lange nicht gut gelernt – und schon gar nicht geliebt.

Der Zusammenhalt des Landes sei gefährdet, wenn das Frühfranzösisch abgeschafft werde. Das verkündete einst Christoph Eymann, Basler Bildungsdirektor im Bildungsfuror. Das behauptete auch alt Bundesrat Alain Berset, als der Kanton Thurgau den Französischunterricht an der Primarschule in Frage stellte. Und nun bläst Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ins gleiche Horn. Sie ist sogar bereit, den Kantonen dafür die Zuständigkeit der Bildungshoheit abzusprechen. Notfalls, so lässt sie verlauten, wolle sie das Frühfranzösisch gesetzlich verankern. Das Machtwort als pädagogische Antwort.

Ein Mythos namens «Landes-Zusammenhalt»

Es ist wohl gröberer Unsinn zu behaupten: Der «Landes-Zusammenhalt» – die vielbeschworene cohésion nationale – hänge vom Französischunterricht auf Primarstufe ab. Angesichts der ärmlichen Resultate nach Abschluss der Volksschule und des offenkundigen Unwillens vieler Schüler gegenüber der schwierigen Fremdsprache wirkt diese Behauptung bestenfalls abenteuerlich romantisch, schlimmstenfalls ideologisch verbohrt. Vielleicht wäre es klüger, die Primarschule spräche zuerst das Herz der Kinder an – und weckte die Liebe zur Romandie auf Schulreisen statt mit «Sprachbädern», die sich als Wortpfützen erweisen.

Von Versuchsklassen und politischen Manövern

Ich kam in der Babyboomer-Zeit zur Welt. Damals lernte man an keiner Primarschule Französisch – und trotzdem war der Landeszusammenhalt weder in Gefahr noch infrage gestellt. Im Gegenteil: Ich würde sagen, es war besser um ihn bestellt. Am heutigen Französischpensum der Primarstufe kann es also nicht liegen.

In den 1970er-Jahren wurde unsere vierte Klasse in Therwil zur «Versuchsklasse» für Frühfranzösisch erklärt. Ein Evaluationsbericht wurde nie publiziert. Die Bildungspolitik richtete sich schon damals nach der ideologischen Marschroute: Man führt etwas «provisorisch» ein – man führt etwas provisorisch und versuchsweise ein, um es unumkehrbar durchsetzen zu können. Kritik daran wird reflexhaft delegitimiert: Als eine Studienautorin Zweifel an der Effizienz des Frühfranzösischs anmeldete, attackierte Christoph Eymann gleich die Person, nur um sein Narrativ verteidigen zu können.

Crèmeschnitten statt Kommunikation

Ich erinnere mich noch an mein erstes Aha-Erlebnis vor dem Übertritt ans Progymnasium: Ich begriff, dass «est» und «sont» zusammengehören wie «ist» und «sind». Stolz erklärte ich es meinen Klassenkameraden, die ebenfalls zum ersten Mal das Prinzip des Konjugierens zu erfassen schienen. Das Wort «écureuil» war so tief in unser Gedächtnis eingebrannt wie heute vielleicht «mille-feuilles». Wir wussten also, was ein Eichhörnchen ist – kamen aber an der Oberstufe sprachlich auf die Welt. Heute können viele Sechstklässler eine Crèmeschnitte korrekt auf Französisch benennen, doch in einem Restaurant weder nach der Toilette fragen noch ein Coca-Cola bestellen. So jedenfalls die Erfahrung meiner Kinder nach drei Jahren Frühfranzösisch.

Zu viele Sprachen, zu wenig Bildung

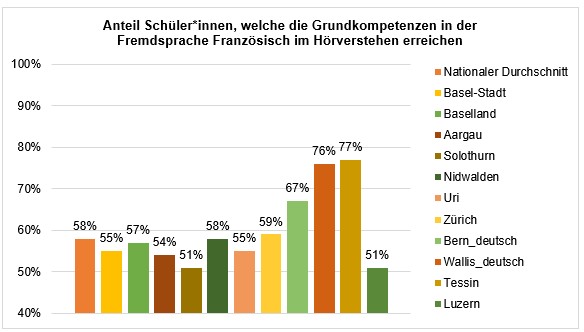

Die jüngste Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK) förderte Ernüchterndes zutage: Nur sieben Prozent der Realschülerinnen und Realschüler (Niveau A) erreichen die Mindestziele – im teuersten Bildungssystem der Welt.

Woran liegt’s? Die Primarschule ist mit zwei Fremdsprachen, ergänzt durch die dritte Fremdsprache Hochdeutsch, überfrachtet. Kinder mit Migrationshintergrund jonglieren oft mit vier Sprachen – und scheitern. Die Folge: Überforderung statt Verständigung, Sprachverwirrung statt Spracherwerb.

Die Verlagerung des Französischunterrichts in die Primarschule ist dabei keine pädagogische Feinjustierung, sondern der wichtigste und grösste strategische Grundfehler.

Auf dieser Stufe sind die Lernziele niedriger, der Unterricht unspezifischer, die Fortschritte langsamer, weil die Schüler noch nicht in ihre jeweiligen Leistungsniveaus aufgeteilt sind. Erst in der Oberstufe – wenn der Unterricht an das jeweilige Niveau angepasst ist – kann Spracherwerb wirklich fruchten. Vielleicht macht Französisch dann sogar Freude: Wenn es mit Erfahrungen verbunden wird, mit Reisen, Begegnungen, echten Freundschaften über Sprachgrenzen hinweg.

Daniel Wahl

Geschäftsleiter Lehrnetzwerk Schweiz, ehemaliger Primarlehrer, langjähriger Journalist

24.06.2025

Führungsstil der Schulleitung löst Flut von Kündigungen aus

14 teils langjährige und erfahrene Primarlehrpersonen haben ihr Arbeitsverhältnis an der Primarschule Allschwil auf Ende dieses Schuljahres gekündigt – dies teilte die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) auf Anfrage im Landrat mit. Hinzu kommen alle Lehrpersonen, die eine Verlängerung ihres auslaufenden Arbeitsvertrages ablehnten.

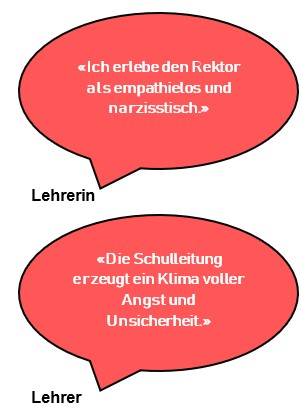

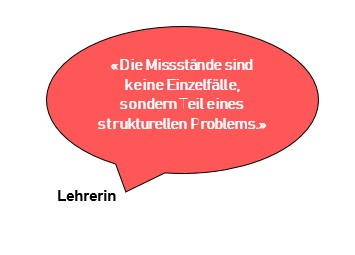

Die Vorwürfe vieler Lehrpersonen an die Adresse der Schulleitung wiegen schwer: willkürliches, schikanöses und gesetzwidriges Verhalten, Mobbing, Vetternwirtschaft mit der Bevorzugung von Familienangehörigen eines Schulleitungsmitgliedes, sowie ein autoritärer, teils diktatorischer Führungsstil.

Primarlehrpersonen erhalten Maulkorb

Der Starken Schule beider Basel (SSbB) sind in den vergangenen Tagen E-Mails, Briefe und verschiedene Dokumente von rund einem Dutzend Lehrerinnen und Lehrern zugestellt worden – mit brisantem Inhalt: Die Zustände an der Primarschule Allschwil seien laut mehreren Zuschriften sehr belastend.

Seit einiger Zeit, so berichten Betroffene, sei eine freie Meinungsäusserung im Konvent kaum mehr möglich. Lehrpersonen, die es dennoch wagten, wurden vom Rektor zitiert und zurechtgewiesen. Vieles deutet darauf hin, dass den Primarlehrpersonen stillschweigend ein Maulkorb verpasst wurde – offenbar eine Überreaktion eines Schulleitungsmitglieds.

Der Rektor soll inzwischen seit Wochen krankgeschrieben sein. Nun ist er auf Tauchstation: Antworten auf Fragen der SSbB oder eine klärende Stellungnahme? Fehlanzeige. Wir hätten seine Darstellung gerne in diesem Artikel berücksichtigt.

Vetternwirtschaft – eine üble Sache

Es scheint kein Einzelfall zu sein: Schulleitungsmitglieder sollen bei Anstellungen und Stundenwünschen systematisch Familienangehörige, deren Freundinnen und Bekannte bevorzugen. Eine Lehrperson schreibt uns: «Die Tochter der Schulleiterin, obwohl diese erst seit Kurzem an unserer Schule, erhielt eine Unterstufenklasse» und darf ins gleiche Schulhaus wechseln, jenes Schulhaus, das von ihrer Mutter geleitet wird.

Eine andere Lehrperson bringt es pointiert auf den Punkt: «Eine derartige Bevorzugung von Familie und Freunden ist aus meiner Sicht in einem fairen und transparenten Schulsystem nicht vertretbar.»

Demgegenüber würden Wünsche von langjährigen und erfahrenen Lehrpersonen, die sich auch mal kritisch äussern, von der Schulleitung ignoriert oder sie würden sogar als Strafmassnahme aus ihren gut funktionierenden Teams herausgerissen, in ein anderes Schulhaus zwangsversetzt und das Ganze als Führungsmassnahme deklariert.

Ein Klima der Angst und Verunsicherung

Eine Primarlehrperson beschreibt uns die Situation wie folgt: «An der Primarschule Allschwil herrscht, aufgrund der Handlungen der Schulleitung, ein Klima voller Angst und Verunsicherung. Dieser belastende Zustand besteht nun seit fast zwei Jahren und verschärft sich zusehends». Zugespitzt habe sich die Situation, «nachdem sich das Kollegium für eine Kollegin starkgemacht hat, die ein Jahr lang vom Rektor (…) einen unbefristeten Vertrag versprochen bekam, diesen aber nicht erhalten hat». Solche «wiederholten Versprechen seitens der Schulleitung, die nicht eingehalten wurden», würden dem «Schulklima schaden».

Eine andere Lehrperson beschreibt den Führungsstil des Schulleiters als autoritär, bisweilen diktatorisch und prangert eine erhebliche Vetternwirtschaft an. Sie erlebe den Rektor als «empathielos».

Wird kantonales Recht missachtet? Streit um Entlastungslektionen.

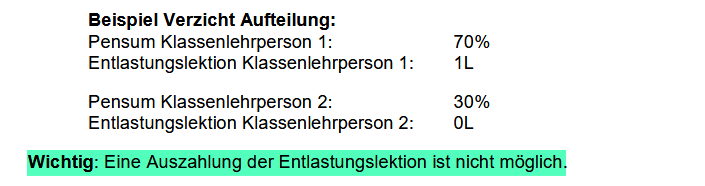

Seit dem Schuljahr 2023/24 erhalten Klassenlehrpersonen der Primarstufe eine Jahreslektion zur Entlastung für administrative Aufgaben im Rahmen ihrer Klassenführung. Der Umgang mit dieser Entlastungslektion ist im kantonalen «Merkblatt Entlastungslektion Klassenlehrpersonen Primarstufe» durch das Amt für Volksschulen (AVS) geregelt. Insbesondere bei Teilpensen und geteilten Klassenlehrfunktionen im Jobsharing hält das Merkblatt unmissverständlich fest: «Eine Auszahlung der Entlastungslektion ist nicht möglich». (siehe folgende Darstellung aus dem Merkblatt)

Nicht so in Allschwil: Lehrpersonen mussten sich laut mehreren E-Mails diese Entlastungsstunden auszahlen lassen – entgegen den unmissverständlichen Vorgaben des kantonalen Merkblatts. Eine Gutschrift in der Stundenbuchhaltung wurde ihnen verweigert. Warum die Schulleitung diese klare Weisung des AVS ignoriert, bleibt offen. Eine entsprechende Anfrage der SSbB bei der Schulleitung blieb unbeantwortet. Eine Schulleiterin verweigerte die Auskunft und verwiess lapidar auf die Schulratspräsidentin.

Kettenverträge sind meist unzulässig – die rechtliche Situation

Für Lehrpersonen mit abgeschlossener Ausbildung gilt gemäss §5 der Personalverordnung: «Der Arbeitsvertrag ist in der Regel unbefristet abzuschliessen». Ausnahmen regelt §6 der Personalverordnung. Ein befristeter Arbeitsvertrag ist nur dann zulässig, wenn eine der folgenden drei Bedingungen erfüllt ist:

a. für Anstellungen, die aufgrund ihrer Aufgabenstellung befristet sind;

b. für den befristeten Einsatz in einer Stellvertretungsfunktion;

c. für Anstellungen von Lehrpersonen, wenn die Ausbildung unvollständig ist.

Ist keine dieser Ausnahmen gegeben, besteht ein Anspruch auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Zwei typische Beispiele für rechtlich zulässige Befristungen gemäss §6 der Personalverordnung sind: Wenn eine Klasse vorübergehend eröffnet und dafür eine zusätzliche Lehrperson benötigt wird (lit. a.) oder wenn es sich um eine Vertretung z.B. bei einem Mutterschaftsurlaub handelt (lit. b.).

Wenn keine Ausnahmeregel vorliegt, bedeutet das faktisch: Lehrpersonen mit abgeschlossener Ausbildung werden in der Regel unbefristet angestellt. Während der ersten sechs Monate gilt die gesetzlich vorgesehene Probezeit, in der das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten unter erleichterten Bedingungen gekündigt werden kann.

Für Lehrpersonen, die ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben, sind in §6 die Abs. 2 und 5 relevant: Absatz 2 legt fest, dass die Gesamtdauer aller befristeten Arbeitsverhältnisse in der Regel 48 Monate nicht überschreiten soll. In Absatz 5 wird ergänzt, dass befristete Arbeitsverträge für dieselbe Funktion mit derselben Person in der Regel höchstens dreimal hintereinander abgeschlossen werden dürfen.

Für Lehrpersonen bedeutet das konkret: Da sie in der Regel keinen Funktionswechsel durchlaufen, ergibt sich faktisch eine maximale Befristungsdauer von 36 Monaten (drei aufeinanderfolgende Einjahresverträge in derselben Funktion).

Bei einem Funktionswechsel, was bei Lehrpersonen im Normalfall nicht vorkommt, wäre die 48-Monatsregel gemäss §6, Abs. 2 der Personalverordnung wirksam. Eine fortgesetzte Befristung ohne gesetzliche Grundlage ist daher rechtswidrig.

Missachtung von Personalgesetz und Personalverordnung

Zahlreiche Mails und Briefe belegen, dass sich der Rektor der Primarschule Allschwil wiederholt über die Vorgaben des Personalgesetzes und Personalverordnung hinwegsetzt. Gleichzeitig scheint die Schulratspräsidentin nicht in der Lage, die Einhaltung der personalrechtlichen Bestimmungen durch die Schulleitung wirksam durchzusetzen. Nachfolgend ein exemplarischer Fall:

«Nachdem ich nun meinen fünften Arbeitsvertrag mit der Primarschule Allschwil erhalten soll und mir Herr (…) [genannt wird der Name des Rektors] mehrmals einen unbefristeten Vertrag zugesichert hat, war ich sehr irritiert und enttäuscht (…) zu erfahren, dass der Arbeitsvertrag wieder nur ein befristeter sein soll.» Nach einem klärenden Gespräch mit der Schulleitung, wurde der Lehrperson eröffnet, «dass sie möglicherweise gar keinen Vertrag mehr erhalten" wird. Und dies, obwohl der Stundenplan bereits an die Eltern verschickt und das «zugesagte Pensum in SAL eingetragen» wurde und der Rektor der Lehrperson «ein Budget von Fr. 1´800.- zugesprochen» hat «für ein Projekt mit der neuen Klasse im neuen Jahr».

Die Drohung der Schulleitung, dieser Lehrperson keinen neuen Vertrag zu erteilen, stellt ein klares Zeichen mangelnder Führungskultur dar und eine grobe Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben.

Der eingeschaltete Lehrerinnen- und Lehrerverband Baselland (LVB) reagiert mit einer «Anzeige arbeits- und führungsrechtlicher Missstände in der Schulleitung der Primarstufe Allschwil» und weist auf «schwerwiegende Führungsmängel im Schulbetrieb Allschwil» hin, die «nicht nur individualrechtlich, sondern auch aufsichtsrechtlich und systematisch Relevanz entfaltet». Das vom LVB treffend und brillant verfasste Schreiben deckt die «widersprüchliche Personalführung, strukturelle Benachteiligung und systematische Verunsicherung» auf. Und weiter: «Der Führungsstil der Schulleitung Allschwil zeichnet sich gemäss mehreren Rückmeldungen durch hohen Druck, mangelnden Respekt gegenüber Mitarbeitenden und fehlender Gesprächskultur auf. In den letzten zwei Jahren haben zahlreiche engagierte und langjährige Mitarbeitende die Schule verlassen – ein Umstand, der nicht etwa zur Reflexion führte, sondern zur Verschärfung der Kontrolle und Ausgrenzung seitens der Führungsverantwortlichen.»

Das oben dargestellte Beispiel ist nur eines von vielen, das die fortgesetzte Missachtung des Personalgesetzes und der Personalverordnung dokumentiert.

Die Schulleitung bedient sich sogenannter Kettenverträge (= jährlich befristeter Arbeitsverhältnisse), die über mehrere Jahre hinweg fortgesetzt werden, ohne dass ein unbefristeter Vertrag ausgestellt wird. Auch wenn eine rechtliche Qualifikation als „Kettenvertrag“ erst im Einzelfall durch ein Gericht erfolgen würde, deutet die systematische Praxis auf ein strategisches Machtmittel hin: Lehrpersonen, die als kritisch gelten, erhalten schlicht keinen neuen Vertrag.

Ausweichmanöver statt Aufsicht - eine überforderte Schulratspräsidentin

Die SSbB hat die Schulratspräsidentin mit konkreten Fragen zur Personalkrise an der Primarschule Allschwil konfrontiert. Ihre Antwort offenbart eine klare Verweigerungshaltung: Anstatt auf die nachweislich dokumentierten Vorwürfe oder die 14 Kündigungen einzugehen, versteckt sie sich hinter formalen Floskeln. Mit Verweis auf Datenschutz und Amtsgeheimnis weicht sie sämtlichen substanziellen Fragen aus – obwohl eine grundsätzliche Stellungnahme zur Arbeitssituation ohne Offenlegung personenbezogener Daten problemlos möglich wäre.

Besonders bezeichnend ist ihre Rückfrage nach dem "Zusammenhang" der Anfrage der SSbB, obwohl dieser angesichts der zahlreichen Kündigungen und eingegangenen Beschwerden offensichtlich ist.

Die pauschale Delegation der Verantwortung an den Kanton wirkt wie ein Ablenkungsmanöver einer Amtsträgerin, die entweder nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, zu den schwerwiegenden Vorwürfen von Mobbing und der Rechtsverletzungen Stellung zu beziehen.

Fazit

Die dokumentierten Führungsschwächen in der Schulleitung offenbaren gravierende systemische Defizite, verschärft durch eine überforderte und wenig durchsetzungsfähige Schulaufsicht. Wo Kontrollinstanzen versagen und destruktive Führungspraktiken toleriert oder gar gefördert werden, entsteht ein toxisches Arbeitsumfeld, das die Schulqualität gefährdet und Lehrpersonen, Schüler/-innen sowie Eltern nachhaltig belastet.

Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwerwiegende und teils irreversible Schäden durch personelle Fehlbesetzungen in Leitungsfunktionen entstehen können. Eine funktionierende Schule braucht integre, kompetente und kooperationsfähige Führungspersönlichkeiten, die das Wohl der Institution über Eigeninteresse stellen.

Angesichts der dokumentierten Missstände ist ein personeller Neuanfang unvermeidlich. Sowohl in der Schulleitung als auch im Schulrat müssen die verantwortlichen Personen zum Wohl der Schule ihre Ämter niederlegen und durch charakterlich geeignete, professionell ausgewiesene Personen ersetzt werden. Mit dem Ziel einer transparenten, respektvollen und konstruktiven Führungskultur. Nur so kann das beschädigte Vertrauen wiederhergestellt und eine positive Entwicklung der Primarschule Allschwil ermöglicht werden.

Jürg Wiedemann

Vorstand Starke Schule beider Basel

22.06.2025

Klare Mehrheit will weniger Fremd-

sprachen an den Primarschulen

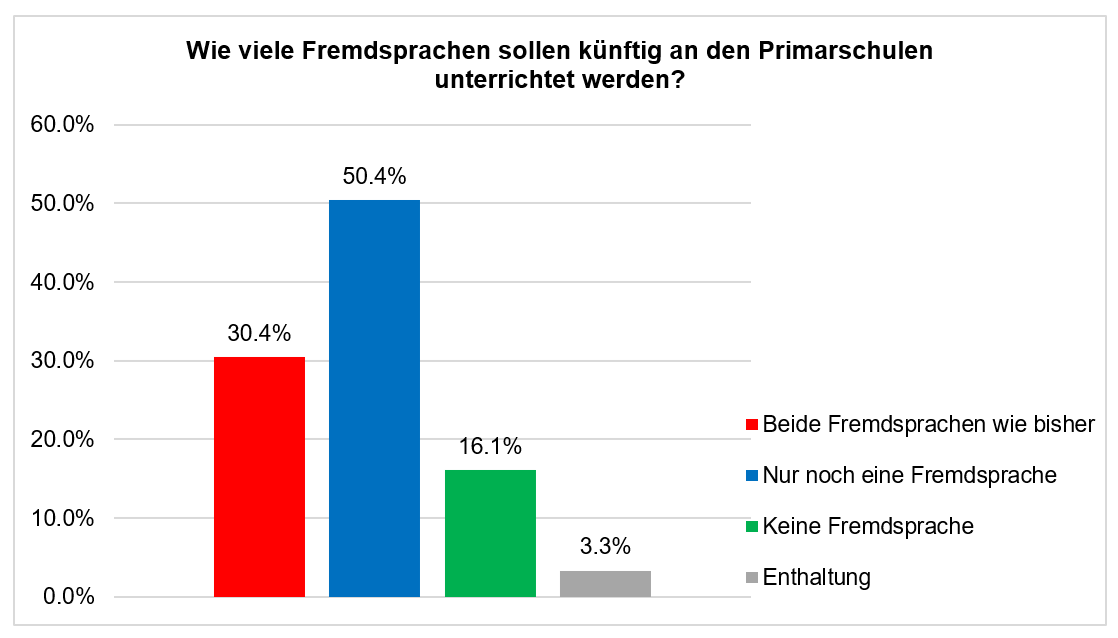

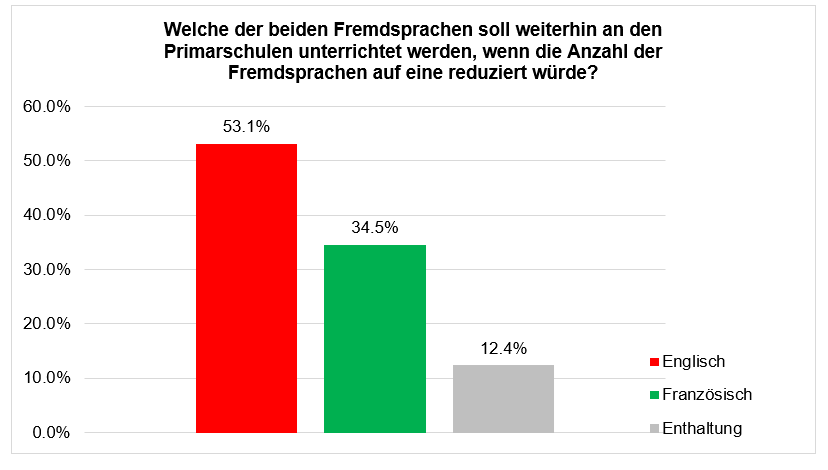

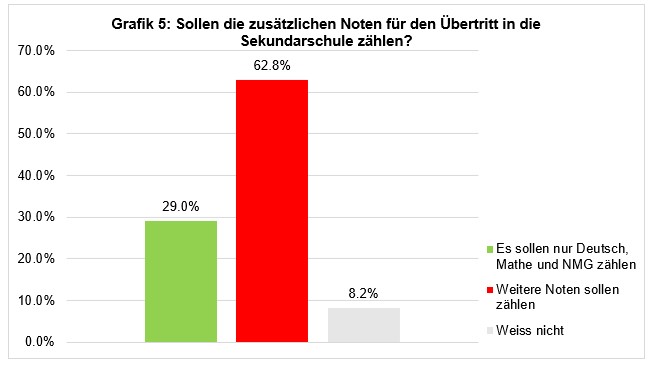

Die Resultate der soeben durchgeführten Umfrage der Starken Schule beider Basel (SSbB) zum Thema Fremdsprachen an den Primarschulen sind eindeutig: Zwei Drittel der Umfrageteilnehmenden lehnt die Weiterführung von zwei Fremdsprachen an den Primarschulen ab. Wird auf nur noch eine Fremdsprache reduziert, so bevorzugen 53.1% Englisch, 34.5% Französisch. Eine deutliche Mehrheit ist zudem für einen späteren Fremdsprachenbeginn. Die meisten Umfrageteilnehmenden sprechen sich für einen Start in der 5. Primarklasse aus.

Umfrage stösst auf grosses Echo

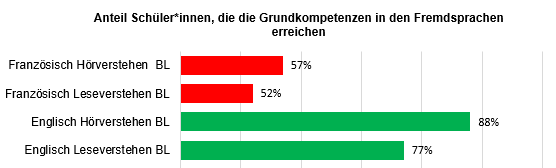

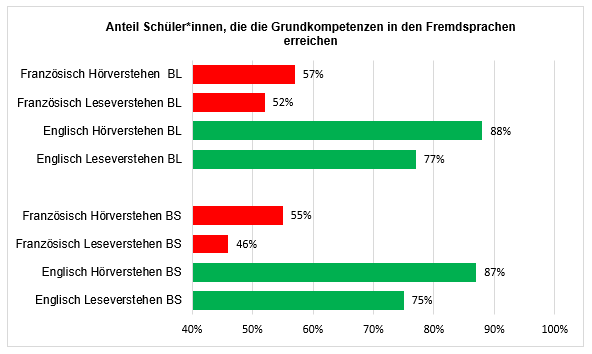

Die SSbB lancierte die Umfrage als Reaktion auf den kürzlich erschienen Bericht «Überprüfung Grundkompetenzen» (ÜGK), dessen Resultate alarmierend sind: Knapp die Hälfte der Schüler*innen erreicht bis zum Ende der obligatorischen Schule in Französisch nicht einmal die elementaren Grundkompetenzen. So erstaunt das grosse Echo der Umfrage nicht.

891 Personen aus den beiden Basler Halbkantonen nahmen an der Umfrage teil (davon 80.3% Lehrpersonen der Volksschulen oder der Sekundarstufe 2). Von den 288 teilnehmenden Primarlehrpersonen unterrichten 45.8% mindestens eine der beiden Fremdsprachen (Französisch, Englisch).

Aufgrund der sehr grossen Anzahl der Teilnehmenden kann die Umfrage als aussagekräftig eingestuft werden.

Zwei Drittel befürworten eine Reduktion der Anzahl Fremdsprachen

Lediglich 30.5% der Umfrageteilnehmenden möchten an den Primarschulen beide Fremdsprachen Französisch und Englisch beibehalten. Eine deutliche Mehrheit von 66.3% spricht sich für eine Reduktion der Anzahl Fremdsprachen aus. Davon wünschen sich 16.1% sogar gar keine Fremdsprachen auf der Primarstufe. (siehe folgende Grafik)

Eine klare Mehrheit der Fachwelt scheint sich einig zu sein: «Zwei Fremdsprachen an den Primarschulen sind mindestens eine zu viel», so der grosse Tenor der Rückmeldungen. Viele Schulkinder seien demotiviert und frustriert, wenn sie am Ende der Primarschulzeit im Fach Französisch kaum einen Satz sprechen und selbst einfachste Texte nicht verstehen können; dies trotz rund 400 Unterrichtslektionen von der 3. bis zur 6. Primarklasse.

Der Ressourcenverschleiss sei enorm und ginge zulasten anderer Fächer, betonten zahlreiche Lehrpersonen. In der Tat: Alle zu diesem Thema wissenschaftlich durchgeführten Studien (u.a. mehrere Pisa-Studien) zeigen nahezu das gleiche Resultat: Seit der Einführung von Frühfranzösisch ab der 3. Primarklasse und Englisch ab der 5. Primarklasse ist ein Leistungsabbau in Deutsch und Mathematik nachweisbar. Französisch sei «kontraproduktiv», formulierte es eine Lehrperson pointiert.

Eine Reduktion auf eine Fremdsprache nach dem Motto «weniger ist mehr» würde zu wesentlich «weniger Überforderung» führen und sei förderlich für das Lernklima, schreiben viele in ihren Antworten und begründeten ihre Position mit der einhergehenden Fokussierung auf nur noch eine Fremdsprache und der Folge, dass in dieser die Lernfortschritte grösser würden: «Mehr Tiefe statt Breite» sei anzustreben. Der grössere Erfolg würde die Schüler*innen «stärker motivieren». Ein Teil der gewonnenen zeitlichen Ressourcen sollten in die Fächer Deutsch und Mathematik investiert werden, um dort «vertieftes Wissen» aufzubauen und ein «gutes Fundament» für die nachfolgenden Schulstufen zu erzielen.

Als Hauptgrund für die Beibehaltung beider Fremdsprachen wurde angeführt, dass Französisch eine Landessprache und für den «Zusammenhalt der Schweiz» wichtig sei. Mehrere Lehrpersonen äusserten sich dahingehend, dass eine Fremdsprache in jungen Jahren einfacher zu lernen sei, nach dem Motto «je früher, desto besser». Deshalb müsse bereits an den Primarschulen mit beiden Fremdsprachen begonnen werden.

Zahlreiche Lehrpersonen betonten, dass die Motivation der Schüler*innen massgeblich mit spielerischen Lerninhalten einhergeht. Durch die spätere Einführung einer Fremdsprache würde dieser Aspekt komplett verloren gehen.

Englisch als klarer Favorit

Wird an den Primarschulen nur noch eine Fremdsprache unterrichtet, wünschen sich 53.1% Englisch, 34.5% Französisch bei 12.4% Enthaltungen. (siehe folgende Grafik)

Mehrere Umfrageteilnehmende betonen, dass Englisch «greifbarer und besser verständlich» wäre und Lernerfolge sich schneller einstellen. Die Sprache sei «einfacher zugänglich und allgegenwärtig», beispielsweise bei den Sozialen Medien. Viele Jugendliche hätten deshalb «geringere Hemmungen» Englisch zu sprechen. Englisch sei eine «ideale Einsteiger-Sprache, weil es im Alltag vielerorts gesprochen und gehört wird».

Mehrheit spricht sich für späteren Fremdsprachenbeginn aus

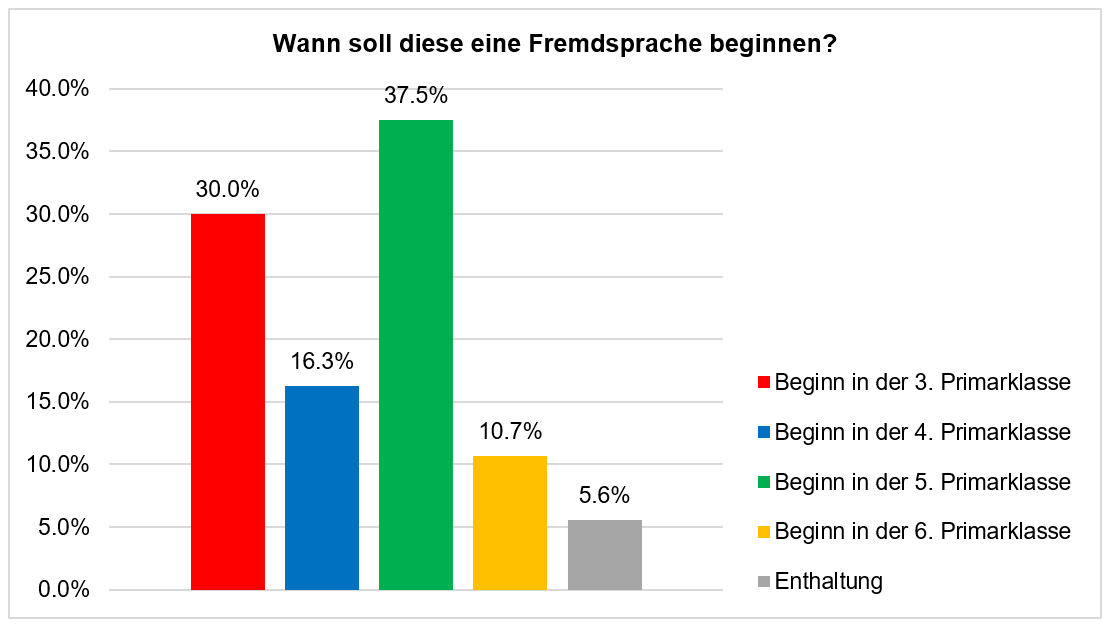

Die Antworten auf die Frage «Wann soll die erste Fremdsprache beginnen?» zeigen ebenfalls ein klares Bild: Lediglich 30.1% möchten den Fremdsprachenbeginn in der 3. Klassen, 64.4% erst später. Favorisiert wird mit 37.6% die 5. Klasse als Startpunkt. (siehe folgende Grafik)

Von den Befragten wurde oft genannt, dass durch einen Fremdsprachenstart erst ab der 5. Klasse die Grundkompetenzen im Fach Deutsch gestärkt würden, was dazu führe, dass die Fremdsprache auf dieser Grundlage besser erlernt werden könne. Auch wird argumentiert, dass die Schüler*innen in der 3. Klasse «noch nicht die kognitiven Fähigkeiten besitzen», sich mit den grammatikalischen Grundlagen einer Fremdsprache auseinanderzusetzen.

Vor- und Nachteile von nur noch einer Fremdsprache

In freien Textfeldern konnten die Umfrageteilnehmenden Vor- und Nachteile beschreiben, wenn auf eine der beiden Fremdsprachen verzichtet würde. Davon wurde rege Gebrauch gemacht: 497 Vorteile und 256 Nachteile wurden formuliert. Folgend im Wortlaut eine kleine Auswahl mit Voten, die sehr häufig genannt wurden:

Vorteile von nur einer Fremdsprache

- Schwächere Primarschüler können sich auf den Erwerb der deutschen Sprache konzentrieren.

- Französisch in der Primarschule ist zu früh. Das führt zu Frustration und Misserfolg und "schlechtes" Französisch bringt kaum etwas und reduziert die Fachstunden in späteren Schuljahren massiv, wenn die SuS wirklich reif sind. Ist in diesem Sinne also kontraproduktiv.

- Weniger Überforderung und Verwirrung der SuS, welche ohnehin schon grosse Schwierigkeiten mit dem Deutsch haben

- Für viele Kinder ist Deutsch bereits die Zweitsprache. Französisch ist komplex und den Kindern fehlt meistens der Sinn und die Motivation für diese Sprache, da sie zu alltagsfremd ist.

- Weniger ist mehr

- Die Gesamtstundenzahl für Fremdsprachen wird nicht zu früh angebraucht und damit nicht verschwendet.

- Mehr Fokus auf eine Sprache und Chance eine zweite Sprache fundiert zu lernen. Darauf kann später aufgebaut werden.

- Lieber eine Fremdsprache richtig anstatt zwei Fremdsprachen und keine richtig!

- Weniger Druck und mehr Tiefe

- Sprachentwicklung der Deutschen Sprache bekommt allenfalls mehr Raum

- Der Fächerkanon wird um ein Fach reduziert.

- freiwerdende Ressourcen für Stabilisierung Deutsch, MT + musisches Feld einsetzbar.

- Weniger Stress für Kinder, mehr Freude an Fremdsprachen

- Erleichtert Zuzüge aus anderen Ländern wohl massiv (aktuell müssten teilweise bis 3 Sprachen neu gelernt werden)

- Konzentration auf eine Sprache, daher bessere Vertiefung durch mehr Lektionen

- Zeit für andere Lerninhalte

- Englisch als Weltsprache früh einführen, spielerisch aufbauend lernen können, rasch einsetzbar. Keine Überforderung durch das "zu schwierige" Französisch

- Die Anstrengungen eine neue Sprache in einem "klinischen" Umfeld (z.B. 3 Lektionen pro Woche) zu erlernen, bedingt mehr als künstliche Immersion und "Freude". Was bis jetzt leider fehlt, ist das Vermitteln der Strukturen (Grammatik!) der Fremdsprachen auf der Primarstufe. Die SuS fühlen sich unsicher, desorientiert und haben wenig bis oft keinen Mut die neue Fremdsprache "zu verwenden".

- Es bleibt mehr Zeit zur Förderung der Basiskompetenzen in den Bereichen Mathematik und Deutsch.

- Kinder lernen mit einer einfacheren Sprache [gemeint Englisch] auf diesem Niveau das Prinzip vom Fremdsprachenunterricht kennen und können dieses Wissen später für Französisch nutzen.

- Lieber weniger Fächer, dafür diese richtig als "von allem ein bisschen".

- Es bleibt mehr Zeit, um die Deutschkenntnisse zu verbessern, was dringend nötig ist.

- Weniger Stoffdruck/Notendruck.

- Fokus, keine Überforderung, Entlastung der kognitiven Ansprüche im Primarschulalter

- Eine Fremdsprache (aber intensiver) hat mehr Lerneffekt als zwei „so ein bisschen“.

- Die Kinder können zuerst ihre Kompetenzen in der Bildungssprache Deutsch festigen. Das stärkt das Verständnis in allen Fächern und schafft eine solide Basis für späteres Fremdsprachenlernen.

- Wird Französisch später eingeführt, kann es mit mehr Intensität und besseren methodischen Grundlagen unterrichtet werden.

- Die Kinder sind überfordert. Sie kommen in die Sek 1 und dann ins Gymnasium und hassen Französisch.

- Die Fremdsprachen belasten den Unterricht in mehreren Bereichen. Zeit, Stundenplanlegung, Raumangebot, Lehrpersonenbedarf… Ausserdem sind die SuS noch sehr mit den Grundlagen in Deutsch beschäftigt und in den letzten Jahren sehe ich hier einen deutlichen Qualitätsverlust.

- Es braucht weniger Lehrer; die Position des Klassenlehrers als direkte Beziehungsperson wird wieder gestärkt.

- Mehr Tiefe, weniger Breite.

- Für mich zeigt sich immer klarer, dass selbst Kinder, deren Muttersprache Deutsch ist, zunehmend einen zu kleinen Wortschatz und zu schlechte Kenntnisse ihrer Muttersprache haben, wodurch es ihnen immer schwerer fällt, Fremdsprachen zu lernen. Dieser Zusammenhang ist ja schon lange bekannt - aber dass es auch Kinder betrifft, die mit Deutsch als Muttersprache in der Schweiz aufwachsen, ist doch ein eher neues Phänomen.

- Nach 4 Jahren Französisch können sie gar nichts! Sek-Lehrer fangen wieder bei 0 an! Reine Zeitverschwendung.

- Mehr Zeit für bessere Deutschkenntnisse, einfachere Stundentafel, SuS und Eltern werden weniger belastet, weniger LPs für SuS, finanzielle Ressourcen werden entlastet

Nachteile von nur einer Fremdsprache

- Beide Sprachen ergänzen sich gut, da sie auch viele Parallelwörter enthalten. Die Kinder bringen bereits eine Sprache mit in die Schule. Alle Sprachen können somit gleichwertig unterrichtet werden. Keine Sprache verliert an Respekt.

- Kinder sind sehr wissbegierig in diesem Alter. Sie können locker mit zwei neuen Fremdsprachen umgehen und sehen dann auch, wie unterschiedlich diese sind (Horizonterweiterung).

- Das Französisch wird verloren gehen. Was sehr schade ist, da es eine Landessprache ist.

- Benachteiligung für Lehrpersonen mit zusätzlicher Ausbildung in der wegfallenden Sprache.

- Mehrsprachigkeit gehört zur Schweiz. Gute Englischkenntnisse ebenfalls. Der Röstigraben wird noch tiefer.

- Verlust der Fächervielfalt.

- Französisch ist nicht allgegenwertig, deshalb muss es als zweite Landessprache den SuS niederschwellig vorgestellt werden, insbesondere die Aussprache. Sprachstrukturen vergleichen ist einfacher, wenn man auf mehrere Sprachen referenzieren kann. Die französische Welt ist für uns ebenso wichtig, wie die anglo-amerikanische und gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Standpunkte einzunehmen.

- Sprachbegabte Kinder kommen zu kurz.

- Die Motivation, später dann noch Französisch zu lernen, wäre vermutlich noch weniger vorhanden.

- Verlust von nationaler Identität und Verlust der Möglichkeit einen ersten Kontakt mit einer weiteren Nationalsprache zu haben.

- Der spielerische Umgang mit der Fremdsprache geht mit einer späteren Einführung verloren.

- Wertschätzung für die Sprache muss übermittelt werden, ansonsten sinkt die Motivation schon früh.

- Französisch ist eine der Landessprachen der Schweiz. Es ist wichtig, dass deutschsprachige Kinder früh und, wie bisher, spielerisch einen guten Einstieg in die Sprache finden. Ich persönlich habe erlebt, dass Kinder ohne Migrationshintergrund durch den frühen Französischunterricht eine erste Begegnung mit einer anderen Sprache in der Schule erleben. Das hilft ihnen Brücken zu bauen und so zu lernen, wie man eine Fremdsprache lernt. Diese Verknüpfungen zur eigenen Sprache bilden die Basis für das Erlernen anderer Sprachen wie Italienisch, Spanisch etc.

- Wenn Französisch in der Primarschule gestrichen wird, kommen die Schüler:innen erst sehr spät mit dieser Landessprache in Kontakt. Der spielerische und unbefangene Umgang mit dieser schwierigen Sprache ginge verloren. Zudem ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich ein früher Spracherwerb positiv auf die Aussprache auswirkt. Ein akzentfreier Spracherwerb ist später kaum möglich.

- In der Schweiz werden mehrere Sprachen gesprochen, diese sollten alle unterrichtet werden.

- Für sprachbegabte Kinder ist es ein Verlust. Was soll mit den ausgebildeten Lehrpersonen passiere, wenn es ihr Fach plötzlich nicht mehr gibt?

- Multilingualer Unterricht fällt weg. Verknüpfungen der Sprachen nicht mehr so gut möglich und somit weniger Motivationskicks.

- Die kindliche Neugierde bricht so viele Hindernisse und es ist neurologisch bewiesen, dass man in jüngerem Alter besser Sprachen lernt.

Teilweise diametral unterschiedliche Voten der Primarlehrpersonen

Von den 288 teilnehmenden Primarlehrpersonen unterrichten 30.6% Französisch und 20.9% Englisch (Doppelzählung 5.6%, welche beide Fächer unterrichten). 54.2% unterrichten keine der beiden Fremdsprachen.

In einem zusätzlichen Prosatextfeld wurden die Fremdsprachenlehrpersonen dazu aufgefordert, ihre Beobachtungen und Erfahrungen bezüglich Motivation und Erreichen der Lernziele der Schüler*innen anzugeben. Lediglich 62 Lehrpersonen machten davon Gebrauch. Die Aussagen könnten teilweise kaum unterschiedlicher sein.

Obwohl primär nach den Erfahrungen im Bereich Motivation und Lernziele gefragt wurde, nutzten ausgesprochen viele Primarlehrpersonen diese Möglichkeit um über die Erfahrungen mit den Lehrmitteln zu berichten: Weitgehender Konsens dabei ist, dass das Französischlehrmittel «Mille feuilles», welches wesentlich die Passepartout-Ideologie mit ihren Fachtexten umsetzt, ein schlechtes Lehrmittel sei, mit welchem die Lernziele nicht erreicht werden konnten und welches für die Schüler*innen «frustrierend» sei. Die Lehrmittel «Ça roule» und «Ça bouge» hingegen werden wesentlich besser bewertet. Viele berichten, dass es seit dem Wechsel von «Mille feuilles» zu «Ça roule» und «Ça bouge» besser läuft.

Die Positionen bezüglich Motivation und Erreichen der Lernziele im Fach Französisch könnten unter den Primarlehrpersonen, die sich dazu in einem Prosatext äusserten, nicht gegensätzlicher sein: Während mehrere Lehrpersonen von «hochmotivierten» und «guten Schüler*innen» berichten, erwähnen andere stark «demotivierte» und «überforderte Kinder», welche oftmals die Lernziele nicht oder nur knapp erreichen. «Aufwand und Ertrag stehen in einem krassen Missverhältnis», so eine charakteristische Antwort. Dennoch scheint es eine gewisse Balance zwischen diesen positiven und negativen Erfahrungen im Französischunterricht zu geben.

Ein weitgehender Konsens (bis auf einige wenige Ausnahmen) zeigt sich betreffend Frühfranzösisch dahingehend: Sehr motivierte und gar begeisterte Schüler*innen in der 3. Klasse, zunehmende Demotivation und Frust je länger die Sprache unterrichtet wird. Eine Lehrperson bringt es folgendermassen auf den Punkt: «3. Klasse super, danach stetig abwärts, in der 6. Klasse kaum zu ertragen.»

Auch wird von vielen Französischlehrpersonen beobachtet, dass die Kinder häufig schon durch negative Erwartungen geprägt sind, da ihr Umfeld von schlechten Erfahrungen mit der Sprache spricht. So sei Französisch «schwierig», «kompliziert» und «unnütz». Dies mache es zusätzlich schwieriger, die Kinder zu motivieren.

Im Fach Englisch hingegen seien die Schüler*innen stehts motiviert, berichten die meisten Primarlehrpersonen in den Antworten. Die Kinder würden sich freuen und zeigen auch gute Lernerfolge.

Ein zentraler Knackpunkt in der Primarschullaufbahn sei für das Fach Französisch in der 5. Klasse mit der Einführung des Fachs Englisch. Die Kinder hätten in Englisch aufgrund der schon «mitgebrachten Erfahrung» und der «simpleren Struktur» dieser Sprache schnellere Erfolge als in Französisch, was sich gleichermassen motivierend auf den Englischunterricht wie demotivierend auf den Französischunterricht auswirke. Der Vergleich zwischen den beiden Fremdsprachen führe dann zu einer «Ablehnung» von Französisch. Viele Kinder würden ab dann Französisch «hassen»

Folgend einige im Wortlaut formulierte Aussagen:

- Zu Beginn sehr motiviert, dann nimmt es schnell ab.

- Die Motivation ist nur bei wenigen Kindern da. Für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache ist die Motivation sehr gering.

- Ähnliche Erfahrungen wie in anderen Fächern, nichts, was im Vergleich zu Mathe, Deutsch etc. auffällig oder nennenswert ist, ausser, dass die Eltern den Kindern oft mitgeben, dass diese Sprache schwierig sei und sie in der Schule damit auch schon Mühe hatten.

- Mit dem Mille feuilles Konzept hat man einer ganzen Generation die Freude an der Sprache nachhaltig verdorben.

- Ich habe bis vor 4 Jahren mit Mille feuilles gearbeitet. Nun mit Ça roule und es läuft super. Die Kinder können viel mehr.

- Wenn der Unterricht gut gestaltet ist und abwechslungsreiche Lernsituationen bietet, sind die Kinder genauso motiviert wie in jedem anderen Fach.

- Geteilte Erfahrungen. Teilweise sind die Kinder sehr motiviert, andere wiederum können gar nichts damit anfangen / sind überfordert.

- Die Mehrheit der SuS ist nicht sonderlich am Französisch Lernen interessiert. Die Heterogenität der Klassen ist sehr gross, was bedeutet, dass einige die Lerninhalte nur sehr langsam lernen. Die Ziele werden nicht erreicht. Aufwand und Ertrag stehen in einem krassen Missverhältnis.

- Wenn der Unterricht spielerisch, strukturiert und rhythmisiert gestaltet ist, lieben die SchülerInnen das Fach Französisch. So erreichen sie auch die Lernziele. Primarschüler eigenen sich mit Leichtigkeit eine gute Aussprache an, was später nur noch mit Mühe geschafft wird.

- Für einige ist Franzi eine Vollkatastrophe, die Ablehnung fängt schon im Elternhaus an. Andere machen es sehr gut und sind engagierte Lernende.

- Die SuS sind oft überfordert, weil ihnen die Basis in der deutschen Sprache fehlt. Hinzu kommt die Tendenz, dass es heutzutage den Kindern oft schwerfällt, monotone Fleissaufgaben wie das Voci-Lernen zu erledigen.

- Englisch funktioniert gut, Französisch funktioniert schlecht.

- Englisch hohe Motivation – grosser Lernerfolg. Französisch immer weniger Motivation, kaum Lernerfolg.

- In der 4. Klasse ist die Motivation in Französisch hoch, sie nimmt bis zur 6. Klasse stetig ab. In dieser Zeit beginnen die Kinder sich auch mehr und mehr von den Lehrpersonen abzugrenzen. In Englisch ist die Motivation hoch, es fällt ihnen leicht. Viele sind enorm geübt, da sie durch die Medien täglichen Zugang zu dieser Sprache haben. Der Lernzuwachs in Englisch ist jedoch bei vielen Kindern gering. Kinder, die einen hohen Lernzuwachs in Englisch haben, sind oftmals auch im Französisch stark und motiviert.

- Schüler der 3. Klasse sind noch sehr motiviert. Je höher die Klasse, desto geringer die Motivation. (..) Sprachbad funktioniert leider nicht. Drei Lektionen sind kein Bad.

Starke Schule beider Basel dezidiert für nur eine Fremdsprache an den Primarschulen

Der Vorstand und das Sekretariatsteam der SSbB positionieren sich in einer internen Abstimmung einstimmig mit 9:0 Stimmen für die Reduktion auf nur eine Fremdsprache an den Primarschulen. Mit 8:1 Stimmen wird dabei Englisch favorisiert, welches weiterhin auf der Primarstufe unterrichtet werden soll. 7 Mitglieder befürworten einen Fremdsprachenstart in der 5. Primarklasse, je ein Mitglied in der 4. respektive 6. Klasse.

Der Start von Französisch soll erst in der ersten Sekundarklasse erfolgen, dafür mit einer höheren Stundendotation von 4 bis 5 Wochenlektionen. Mit 2 oder 3 Lektionen kann in einer derart schwierigen Sprache, wie es Französisch ist, kein angemessener Lernerfolg erzielt werden. Erfolgt der Unterricht in den Sekundarschulen niveaugetrennt und in einer höheren Konzentration, so sind die Erfolgsaussichten signifikant besser: Bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit werden mehr Schüler*innen die Lernziele erreichen.

Die Politik ist nun gefordert, das gescheiterte Projekt Frühfranzösisch mit seinen verheerenden negativen Folgen für die jüngsten Schulkinder zu beenden. Löst ein Fach derart viel Frust und Demotivation aus, dass viele Kinder es «hassen», so hat es seine Legitimation auf der Primarstufe verloren. Daran ändert auch nichts, dass es auch einige Primarlehrpersonen gibt, welche durchaus mit ihren Klassen in Französisch Erfolg haben.

Anahi Sidler, Sekretariat Starke Schule beider Basel

Lena Heitz, Vorstand Starke Schule beider Basel

22.06.2025

Geldhahn für Universität bald geschlossen?

Seit dem Jahr 2007 sind beide Basler Halbkantone gemeinsam Träger der Universität Basel. Gesteuert wird die Uni auf Basis des zwischen den beiden Halbkantonen ausgehandelten Universitätsvertrags und einem Globalbeitrag. In der Leistungsauftragsperiode 2022-2025 beträgt der Globalbeitrag 1.35 Milliarden Franken, wobei sich Baselland mit rund 661.3 Millionen Franken beteiligt.

Die beiden Regierungen haben kürzlich die Verhandlungen für die neue Leistungsperiode 2026-2029 abgeschlossen. Mit rund 1.504 Milliarden Franken soll die Uni im Vergleich zur vorherigen Periode 11% mehr finanzielle Beiträge erhalten.

Kompliziertes Finanzierungsmodell

Diese 1.504 Milliarden Franken werden zu 51.25% (771 Mio.) vom Stadtkanton und zu 48.75% (733 Mio.) vom Landkanton übernommen. Diese Prozentsätze kommen unter anderem durch das Finanzierungsmodell zustande, welches besagt, dass die Trägerkantone zunächst die Vollkosten für ihre Studierenden übernehmen. Da Baselland momentan 21.1% der Studierenden, Basel-Stadt jedoch nur 15.7% der Studierenden stellt, muss der Landkanton mehr zahlen. Baselstadt wird jedoch durch den Standortvorteil mit weiteren 84.7 Mio. Franken belastet. Das gesamte restliche Defizit der Uni wird auf die Trägerkantone verteilt, wobei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kantone berücksichtigt wird. Demnach muss der Stadtkanton 37.4 Mio. mehr als der Landkanton tragen.

Dass die beiden Trägerkantone die Restdefizite in der Höhe von über 350 Mio. Franken übernehmen müssen führt immer wieder zu Diskussionen. Gerade weil die einheimischen Studierendenzahlen überraschend gering sind. Die Basler Halbkantone zahlen so pro Studierenden 70'000 Franken, während sich die übrigen Kantone nur mit jeweils 15'000 Franken beteiligen müssen. Ob der Kanton Basel-Landschaft in seiner finanziell bereits hochangespannten Lage nicht besser fahren würde, wenn er seine Trägerschaft aufgäbe, ist jedoch fraglich.

Mehrere Gemeinden fordern Ausstieg aus dem Universitätsvertrag

Die fünf Baselbieter Gemeinden Rünenberg, Rümlingen, Oltigen, Zunzgen und Diepflingen fordern mithilfe einer Gemeindeinitiative die Kündigung der Uni-Trägerschaft mit Basel-Stadt bis Ende 2027. Im Kanton Basel-Landschaft müssen gemäss der Kantonsverfassung mindestens fünf Gemeinden hinter einer Gemeindeinitiative stehen, damit diese zustande kommt. Das Ziel dieser Initiative ist einerseits den Kanton finanziell zu entlasten, andererseits eine gerechtere nationale Verteilung der Universitätskosten zu erreichen. Der angestrebte, neue interkantonale Univertrag soll einen finanziell gerechteren Ausgleich erzielen.

Insgesamt bleibt die Situation angespannt und umstritten. Während die Universität ein wichtiges regionales Aushängeschild ist, wegweisende Forschung betreibt und somit unabdingbare Beiträge zu wissenschaftlichem Erfolg und Fortschritt leistet, sind die hohen anfallenden Kosten eine ernstzunehmende Belastung für die beiden Trägerkantone. Mit einem Ausstieg aus der Uni-Trägerschaft besteht jedoch das Risiko eines finanziellen Untergangs der Universität Basel mit entsprechendem Bildungsabbau. Dementsprechend sinnvoller wäre das Pochen auf eine interkantonale Einigung, um einen voreiligen Austritt des Kantons Basel-Landschaft und den Ruin der Uni Basel zu verhindern.

Lena Bubendorf

Vorstand Starke Schule beider Basel

19.06.2025

Wirtschaftsmittelschule unter Druck

Die Wirtschaftsmittelschule (WMS) ist eine weiterführende Schule, an der gleichzeitig eine breite Allgemeinbildung und eine kaufmännische Berufsausbildung erfolgt. Der Schulabschluss beinhaltet das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) Kauffrau/Kaufmann und die Berufsmaturität Typ Wirtschaft. Damit ist sowohl der direkte Einstieg ins Berufsleben als auch der Weg zur Fachhochschule offen.

Das Schulmodell der WMS klingt also durchaus vielversprechend. Die Jugendlichen werden weiter in Allgemeinwissen aber auch berufsspezifischem Wissen gefördert und haben zudem mit dem Langzeitpraktikum einen umfassenden Einblick in die Praxis.

Trotzdem steht die WMS unter Druck, denn gerade die Ergebnisse der Umfrage vergangenen Herbsts, die in den 1. Klassen der Standorte Liestal und Reinach durchgeführt wurde, stimmten nachdenklich. Nur jede zweite Person ist wirklich am kaufmännischen Beruf interessiert, doch genau für diesen bildet die Schule aus. Zudem gaben rund 45% der Befragten an, die WMS aufgrund der häufigen Ferien zu besuchen. Dies ist deshalb problematisch, weil bereits ein Fachkräftemangel herrscht und die Berufslehre weiter an Bedeutung verliert.

Marc Scherrer (Mitte) sieht die WMS als direkte Konkurrentin der dualen Berufsbildung und fordert, dass der Eintritt an die WMS erschwert wird. Dies gelänge, indem beispielsweise davor Bewerbungen für eine Berufslehre eingereicht werden müssen und eine Aufnahme nur dann erfolgt, wenn es keine passende Lehrstellen im gewünschten Beruf gibt. Ein anderer Ansatz wäre die Ferien zu kürzen.

Demgegenüber steht jedoch das Argument, dass viele Jugendliche sich für eine weiterführende Schule entscheiden, weil sie einerseits gerne in die Schule gehen und andererseits noch nicht wissen, welchen Beruf sie in Zukunft ausüben wollen. Bei einer Erschwerung des Aufnahmeprozesses ist es also wahrscheinlich, dass andere weiterführende Schulen oder Brückenangebote an Anmeldungen gewinnen. Die WMS als Sündenbock für den steigenden Fachkräftemangel und das sinkende Interesse an Berufslehren hinzuhalten, ist ungerecht. Stattdessen muss weiterhin auf die Attraktivität von Lehrberufen hingearbeitet werden und die Jugendlichen bei ihrer Wahl schon frühzeitig unterstützt werden.

Lena Bubendorf

Vorstand Starke Schule beider Basel

17.06.2025 - Gastbeitrag

Deutsch ist die Herausforderung nicht das Frühfranzösisch

Richtig Deutsch lernen in der Primarschule ist eine Herkulesaufgabe, die oft unterschätzt wird. Nötig ist eine durchdachte Lernstrategie, die in enger Verbindung zu den Realienfächern steht. Das überladene Sprachenkonzept mit Englisch und Französisch steht diesem Auftrag im Weg.

Der sprachfördernde und beliebte Realienunterricht hat durch die Frühspracheneuphorie viel an Bedeutung verloren. Seit Jahren liegt bei den Lehrkräften ein Schwerpunkt auf der Englischweiterbildung, während der Erzählkunst im Realienbereich wenig Beachtung geschenkt wird. Dabei wissen wir, dass spannende Geschichten und ein anschaulicher Sachunterricht zentrale Voraussetzungen für das Verstehen von Texten schaffen. Schüler können besser an neue Inhalte andocken, wenn sie über das nötige Vorwissen verfügen.

Sprache wächst um einen vorhandenen Wissenskern

Das verzettelte Fremdsprachenlernen hingegen führt nicht zum erhofften Effekt des leichten Andockens. Wer in keiner Sprache zuhause ist, dem fehlen die starken inneren Bilder, von denen aus ein vorhandener Wissenskern erfolgreich erweitert werden kann. Statt von einer Sprache in die andere zu switchen, ist eine Konzentration auf einen abwechslungsreichen Deutschunterricht viel effizienter. Mehr systematische Sprachgewöhnung, mehr eigenes Schreiben von Texten, mehr Zeit für Poesie und Jugendliteratur und nicht zuletzt mehr narrativer Geschichtsunterricht gehören zu einem wirklich kulturfördernden Grundprogramm.

Die zweite Fremdsprache gehört auf die Oberstufe

Statt sich auf zwei frühe Fremdsprachen zu verzetteln, gilt es, sich in der fünften und sechsten Klasse auf eine einzige zu beschränken. Englisch hat bei unserer Jugend zweifellos die weit besseren Karten, doch Französisch ist eine unserer Landessprachen. Welche Sprache später gelernt werden soll, ist kein Entscheid gegen diese Sprache, sondern ein notwendiger Schritt zur Entlastung der Primarschule.

Hanspeter Amstutz

Ehemaliger Bildungsrat und Sekundarschulehrer

16.06.2025 - Gastbeitrag

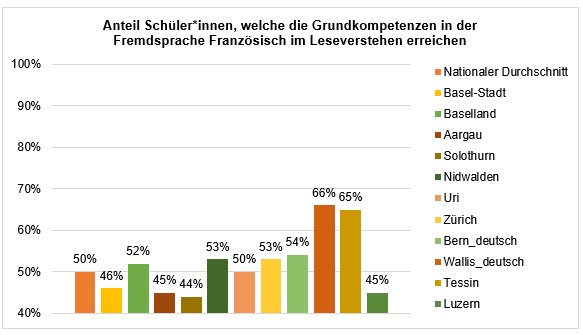

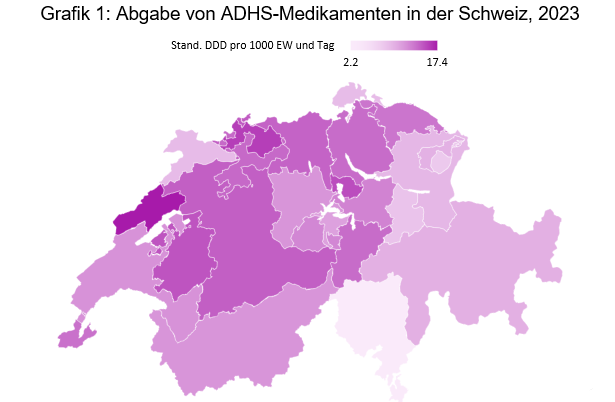

Gesunde Schule, kranke Lehrkräfte

Das Ende des Schuljahres nähert sich mit grossen Schritten. Hier eine kleine Bilanz: «Immer mehr Lehrpersonen melden sich krank» titelte diese Zeitung vergangene Woche mit Bezug auf Zahlen im Kanton Basel-Stadt. Oder, wiederum im Stadtkanton: Die Zahl jener Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe, die mit Französisch allergrösste Mühe bekunden, ist auf beängstigend hohem Niveau.

Steckt unser Bildungssystem also in einer Krise? Disclaimer: Als Kinderloser ist mein Abstand zum Schulwesen naturgemäss recht gross. Aus zahlreichen Gesprächen mit Lehrpersonen und Eltern ergibt sich aber ein durchaus differenziertes Bild. Meine eigene Schulund kurze Lehrerhistorie hat mich ausserdem in einem bestärkt: Der beste Schulweg ist der Mittelweg zwischen Reformen und Erstarrung.

In Basel-Stadt setzte in den Neunzigerjahren eine regelrechte Reformitis ein. Der Geist der Achtzigerbewegung durchdrang das Erziehungsdepartement und die Lehrerzimmer und führte zu Neuerungen, die längst wieder rückgängig gemacht wurden. Als Aussenstehender verlor man damals leicht den Überblick über die Strukturen, Reformen wurden – wie in der Privatwirtschaft bei grossen Konzernen die Restrukturierungen – zum Selbstzweck.

«Der beste Weg ist jener zwischen Reformen und Erstarrung.»

Handkehrum machte ich in den Neunzigerjahren als Deutschlehrer an einer Schule in England die Erfahrung, wie beklemmend sich Strukturen anfühlen, die aus früherenZeiten stammen und die nicht auf soziale Durchlässigkeit sondern auf Zementierung der Verhältnisse ausgerichtet sind. Wer einen Beweis möchte, dass auf der Insel alles beim Alten geblieben ist, schaue sich die Netflix-Serie «Adolescence » an, insbesondere jenen Teil, der an der Schule des jungen Protagonisten spielt. Dass die Serie nun an sämtlichen Sekundarschulen in England gezeigt werden soll, lässt doch Anfänge einer Selbsterkenntnis schliessen.

Szenenwechsel. Vergangene Woche feierte das basel-städtische Zentrum für Brückenangebote sein 25-Jahr-Jubiläum. Der Festakt im Volkshaus geriet zur freudigen Demonstration einer Schule, deren Zweck – die Vorbereitung aufs Berufsleben für jene, die dafür etwas länger benötigen – in einem urbanen und von Immigration geprägten Umfeld wie Basel ganz besonders sinnvoll erscheint.

Erziehungsdirektor Mustafa Atici (SP) hielt eine kurze Rede, in der er an die anwesenden Schülerinnen und Schüler appellierte, Mut und Durchhaltevermögen zu zeigen und ihren eigenen Weg zu gehen. Umso glaubwürdiger wirkte Atici, da er zur Veranschaulichung von Lebenswegen, die nicht unbedingt schnurstracks verlaufen, seine eigene Biografie in die Ansprache verweben konnte. Das war rhetorisch grosse Klasse und es verwunderte nicht, dass es im mit Schülerinnen und Schülern vollbesetzten Saal für einen kurzen Moment mucksmäuschenstill wurde.

Wechseln wir nochmals die Szenerie und begeben uns ins solothurnische Leimental. Vor vier Wochen feierte das dortige Oberstufenzentrum, wegen der giftgrünen Farbe an den Gebäuden früher liebevoll «Laubfrosch» genannt, seinen 50. Geburtstag. Auch diese Festivität schien mir von einem guten Geist beseelt. Aber ich erinnere mich noch wie heute an jene Tage meiner dortigen Progymnasialzeit, da sich die links-progressiven Lehrkräfte mit dem konservativen Rektor eine auch für uns Schülerinnen und Schüler spürbare, harte Auseinandersetzung lieferten.

In den vergangenen 40 Jahren hat sich der «Laubfrosch» analog zum Wachstum der Agglomeration erweitert: Neue, ziemlich generische Architektur stülpt sich mittlerweile über den Brutalismus der Siebzigerjahre, ohne ihn aber ganz verschwinden zu lassen.

Man sollte diesen stilistischen Mischmasch nicht symbolisch überhöhen, jedoch steht er durchaus für die Veränderungen dessen, was eine gute Schule braucht: ständige intellektuelle Erweiterung und gleichzeitig eine gewisse Resilienz gegenüber dem Zeitgeist. Das scheint mir hierzulande gegeben. Sehr beunruhigend bleibt die Zunahme der Krankheitsfälle bei Lehrpersonen. Die Politik sollte hier, wie einst beim Pflegepersonal, ein Handlungsfeld eröffnen.

Patrick Marcolli, Chefredaktor bz Basel

[Quelle: bz Basel vom 10. Juni 2025]

15.06.2025 - Gastbeitrag

Macht Schluss, Ihr Idioten!

Zugegeben, der Vergleich mag etwas martialisch, geschmacklos und weithergeholt tönen, aber im Kern stimmt er. Als man den Generalfeldmarschall Rundstedt im Juli 1944 nach der Landung der Alliierten fragte, was man tun solle, antwortete dieser: «Macht Schluss, Ihr Idioten!»

Die ÜGK-Teste hatte man uns damals als Teil eines Bildungsmonitorings angepriesen. Die Teste erheben den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Grundkompetenzen, was im Prinzip minimale Standards sind. Diese Teste sollten uns also Informationen über die Schwachstellen in unserem Bildungssystem liefern. Daraufhin, so die Versprechungen der EDK und der Bildungsverwaltung, würde man Massnahmen ergreifen, welche diese Mängel verbessern, wenn nicht beseitigen sollten. Das nennt man dann “evidenzbasierte Bildungspolitik”! Abgesehen davon, dass wir diesen Anspruch immer schon als technokratische Allmachtsfantasie belächelt haben, stellen wir fest, dass nichts von diesen Versprechungen eingehalten wurde. Es sind nun schon die zweiten grossangelegten Testbatterien, die diesen monumentalen Irrtum des Frühfranzösisch belegen. Knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der Deutschschweiz sind in der Lage die Grundkompetenzen zu erfüllen. Passiert ist nichts, und wie bei der letzten ÜGK-Runde 2019 hört man ausser betretener Ratlosigkeit nichts.

Den Vogel abgeschossen hat wieder einmal der LCH, der in einer Medienmitteilung kundtat: “Obwohl Lehrpersonen einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht durchführen wollen, zeigen die Ergebnisse, dass die Voraussetzungen dazu fehlen. Die gesetzten Ziele sind unrealistisch. Der LCH fordert die kantonale Bildungspolitik und die Behörden dringend auf, die Situation sorgfältig zu analysieren und darauf basierend die Ziele der EDK Sprachenstrategie unter Einbezug von Fachgremien und Praxisvertretungen zu überarbeiten und wirksame strukturelle Massnahmen umzusetzen”.

Übersetzt heisst dies wohl: Anforderungen senken, und mehr Geld in das System einschiessen!

Ich halte es lieber mit dem ollen Generalfeldmarschall: «Macht Schluss mit dem Frühfranzösisch, ihr Idioten!» Französischunterricht wieder in die 5. Klasse verschieben, gründlich Deutsch lernen. Das ist billiger und effektiver!

Alain Pichard, Lehrer Sekundarstufe 1

[Quelle: Condorcet Blog]

13.06.2025

Konstruktiver Austausch zwischen der FSS und der SSbB

In regelmässigen Abständen findet zwischen der freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt (FSS) und der Starken Schule beider Basel (SSbB) ein Austauschgespräch statt.

Beim vergangenen Gespräch anfangs Mai wurden diverse Themen behandelt: Handhabung von Handy- und Social Media-Verbot an Schulen, Schwierigkeiten mit der Integrativen Beschulung, Einführung der ersten Förderklassen. Weiter ging es um die Problematik der Schulräume im Stadtkanton betreffend Hitzeschutz in den Klassenräumen. Ein wichtiges Thema betraf das neue Maturitätsreglement resp. den Umsetzungsvorschlag der Baselbieter Regierung sowie entsprechende Regelungen im Stadtkanton. Ein brisantes Thema war das Personalgesetz betreffend fehlenden Anfechtungsmöglichkeiten von Verwarnungen. Auch hier wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Halbkantonen besprochen.

Das nächste Austauschgespräch findet im Oktober statt.

Anahi Sidler

Sekretariat Starke Schule beider Basel

12.06.2025

Der Rettungsversuch der Fremdsprachendidaktiker

Die Fremdsprachendidaktiker der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz reagieren mit einem Synthesepapier Sprachenunterricht: Zwei Fremdsprachen ab der Primarstufe vom 27.03.2025 [1] fast schon verzweifelt auf die Forderungen nach einer Änderung des Sprachenkonzepts. Es gleicht einem Appell an die Entscheidungsträger im Schulbereich, sich nicht vom eingeschlagenen Kurs abbringen zu lassen.

Seit 2004 gibt es die gesetzliche Grundlage, wonach ab dem 3. Schuljahr die erste, ab dem 5. Schuljahr die zweite Fremdsprache in der Primarschule unterrichtet werden muss. Eine der Sprachen muss eine Landessprache sein. Seit etwa 2010 wird das Konzept flächendeckend umgesetzt mit Lehrmitteln, die explizit dafür geschaffen wurden und eine ganz neue Lehrmethode enthalten, die sogenannte Mehrsprachigkeitsdidaktik.

Inzwischen sind jedoch starke Zweifel an der Effizienz des damaligen Konzeptes aufgetaucht, denn die Erfolgskontrollen, die in Französisch durchgeführt wurden, waren alles andere als berauschend:

1. Die mit summa cum laude bewertete Masterarbeit von Susanne Zbinden [2]

2017 legte Susanne Zbinden ihre Masterarbeit vor, in der sie 500 Realschüler(innen) mit 43 Aufgaben darauf testete, wie gut sie französische Texte verstehen. Je die Hälfte der Getesteten hatten mit den Lehrmitteln der Mehrsprachigkeitsdidaktik (Mille feuilles und Clin d’Oeil) und mit dem bisherigen Buch (Bonne Chance) gearbeitet. Das Resultat war eindeutig, obwohl der Test sich textlich auf die neuen Lehrmittel bezog: Die Schüler*innen mit dem älteren Lehrmittel waren hoch signifikant besser im Leseverständnis.

Zbinden ging den Ursachen nach und stellte gravierende Fehlüberlegungen bei der neuen Didaktik fest, wie sie aus der von ihr konsultierten internationalen Fachliteratur belegen kann:

- Das Fehlen von Wortschatz- und Grammatikkenntnissen erschwert das Textverständnis.

- Die stark betonte Förderung von Strategien zur Erschliessung des Verständnisses nützt wenig. Strategien greifen erst ab einer Kompetenzstufe C1, sind also im Schulbereich noch nicht erfolgversprechend.

- Die ausschliessliche Verwendung von authentischen Texten im Anfangsunterricht wird wegen der Dichte von neuem Sprachmaterial, das verwirrt und ablenkt, nicht empfohlen.

- Die Tatsache, dass in den neuen Lehrmitteln vieles nur angetroffen, aber nicht verbindlich gelernt wird, hinterlässt zu wenig Sprachwissen, das zum Verständnis von Texten notwendig ist.

2. Der Evaluationsbericht Wiedenkeller/Lenz von 2019 [3]

2019 veröffentlichten Eva Wiedenkeller und Peter Lenz die Ergebnisbezogene Evaluation des Französischunterrichts in der 6. Klasse in den sechs Passepartout-Kantonen.

«Für die Passepartout-Kantone galt … als Grundanforderung nach 4 Jahren Französisch das Niveau A2.1. …: Nur 33% schafften das Leseverstehen und 57% das Hörverstehen. Richtig niederschmetternd waren hingegen die nur vom IfM geprüften Sprechkompetenzen: Ganze 42,5 % schafften das Niveau A1.2 und gar nur 11 % das von Passepartout anvisierte Niveau A2.1.»

Ausserdem stellten sie fest, dass die Motivation für Französisch bei den Kindern sehr tief war. Die Autoren nannten ähnliche Verbesserungsvorschläge wie S. Zbinden.

3. Die Überprüfung der Grundkompetenzen in den Sprachen von 2023 [4]

Schweizweit verstehen nur 58% der Jugendlichen, was sie hören, und nur 51%, was sie lesen, wenn sie die obligatorische Schule verlassen. Das heisst, über 40% der Schulabgehenden verstehen nicht, was sie hören, und fast die Hälfte versteht nicht, was sie liest.

4. Pseudowissenschaft. Die Untersuchung von R. Berthele [5]

In seinem Aufsatz im Journal of the European Second Language Association geht Ralph Berthele, Professor für Mehrsprachigkeit an der Universität Fribourg, auf mehrere Studien von Schweizer PH-Dozenten ein, die auch im vorliegenden Thesenpapier wieder angeführt werden: z.B. Le Pape, Haenni Loti, Manno. Er entlarvt wissenschaftlich unzulässige Manipulationen, um Effekte nachzuweisen, welche die Studien gar nicht hergeben:

- Nachträgliches Abändern von Hypothesen

- Korrelationen als Kausalitäten ausgeben, obwohl andere mögliche Parameter nicht untersucht wurden

- Verschweigen von Zweitstudien, welche die Effekte der Erststudie nicht bestätigten

- spekulative Hypothesen als evidenzbasierte Erkenntnisse ausgeben

- unzulässige Übertragungen von Wirkungen bei erwachsenen Linguistikstudenten auf Volksschüler, etc.

5. Die Reaktion der Bevölkerung

Längst ist in der Öffentlichkeit ruchbar geworden, dass der Französischunterricht «für die Füchse» ist. Im Kanton Baselland erhielt das Stimmvolk im Herbst 2019 durch eine Initiative der Starken Schule beider Basel die Möglichkeit, über die Lehrmittel Mille feuilles und Clin d’Oeil abzustimmen. Fast 85% stimmten für die Lehrmittelfreiheit, was im Endeffekt die Abwahl des obligatorischen Französischbuches bedeutete. Auch über den grossen Missmut in der Bevölkerung verliert das Papier von Egli Cuenat et al. kein Wort.

6. Die Masterarbeit Henzi zu Clin d’Oeil [6]

Henzi misst die Vorgaben, welche sich die Autoren des Buches zum Ziel gesetzt haben, an der konkreten Umsetzung in Clin d’Oeil. Er zeigt auf:

- Die Autoren setzen auf den natürlichen, ungesteuerten Spracherwerb via motivierende Sachtexte, durchbrechen diese Absicht jedoch mit Sprachreflexionen, Lernstrategien, Wortschatzlisten. Das Ziel des natürlichen Spracherwerbs müsste mit immersivem Unterricht in Sachfächern angestrebt werden.

- Clin d’Oeil enthält unbestrittenermassen hervorragendes authentisches Material, allerdings ist es didaktisch zu wenig aufbereitet, so dass die Jugendlichen nicht wirklich zum Verstehen und Memorieren angehalten werden, sondern in einer Art Sight-Seeing (Anhören, Anschauen, Durchlesen) darüber hinweggehen, ohne dass Erinnerungsspuren gelegt werden.

- Dadurch, dass sich das Material an muttersprachigen Gleichaltrigen orientiert, ist es für Französischlernende sprachlich zu schwierig, insbesondere für Schwächere. Bei ihnen verpufft der grosse editorische Aufwand wirkungslos, wenn nicht eine viel intensivere Didaktisierung geleistet wird.

- Die Vorgabe, Aufgaben zu stellen, die echtes Sprachhandeln fordern, wird nicht eingelöst. Es überwiegen Aufgaben, die rein reproduktive Tätigkeiten verlangen, wie Ablesen, Zuordnen, Zusammenstellen von Äusserungen aus Listen, Vorlesen von Sätzen oder auswendig gelerntes monologisches Sprechen. Dies aber ist nicht echtes kommunikatives Handeln. Das Verbot von Rollenspielen und Simulationen engt die Möglichkeiten zum Erwerb von Kommunikationsfähigkeit zu stark ein.

- Der Wortschatzaufbau krankt daran, dass das Vokabular eines thematischen Feldes nicht systematisch aufgebaut, sondern über die Bände des Lehrmittels verstreut vorkommt. Unter schulischen Bedingungen kann sich deshalb der Grundwortschatz nicht konstruktivistisch aufbauen. Zudem werden zu wenige Nomen vermittelt.

- Fehlerhafte Äusserungen werden in den Unités als «funktionale Mehrsprachigkeit» akzeptiert, die Korrektheit wenig geübt. Hingegen wird in den Abschlussübungen (tâches) plötzlich korrekter Sprachgebrauch vorausgesetzt.

Fazit

Das der Politik vorgelegte Thesenpapier stützt sich also auf Studien, deren Wissenschaftlichkeit stark von positiven Hoffnungen und unzulässigen Manipulationen geprägt ist und einer ernsthaften seriösen Nachprüfung nicht standhalten. Es geht wohl in erster Linie darum, liebgewordene Positionen aufrecht zu erhalten, die inzwischen in verschiedener Hinsicht anfechtbar geworden sind.

Hier nun eine Aufzählung der Faktoren, die das Sprachenkonzept und den Frühfremdsprachenunterricht als falsches Konzept erkennen lassen:

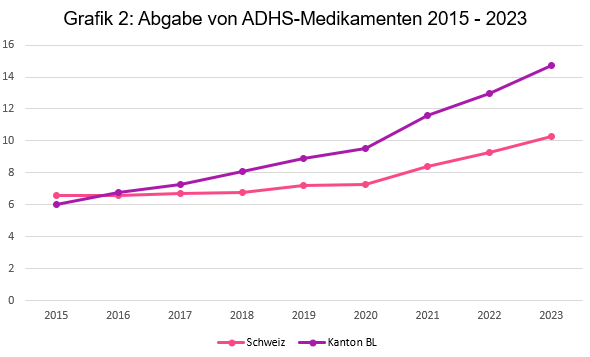

- Die ÜGK schlüsselt auf, dass der Erfolg des Fremdsprachenunterrichts, insbesondere des Französischunterrichts, stark abhängt von den kognitiven Grundfähigkeiten der Kinder und Jugendlichen: Die Grundkompetenzen erreichen beispielswese in BS [7]:

| | | Grundniveau | erweitertes Niveau | Progymnasium |

| | Hörverstehen | 15% | 44% | 83% |

| | Leseverstehen | 8% | 27% | 80% |

Die Werte der anderen Kantone können dem Bericht Erzinger et al. entnommen werden. Diese Heterogenität in der Aufnahmemöglichkeit von Fremdsprachen wird von den Autorinnen und Autoren des Synthesepapiers in keiner Weise angeschnitten. Allenfalls ist die Rede von Massnahmen, die für die Schwächeren zusätzlich ergriffen werden müssten.

- Das Synthesepapier legt Wert auf den Unterricht in einer zweiten Landessprache als politisch notwendige Garantie für den Zusammenhalt der Nation. Angesichts der Tatsache, dass 40 – 50 Prozent des Jahrgangs der 15-Jährigen kein Französisch versteht, stellt sich die Frage, inwiefern dies tatsächlich die sieben Jahre Unterricht in der Fremdsprache rechtfertigt. Wäre gegenseitige Verständigung das Ziel, wäre vermutlich ein anderes Kommunikationsmittel nützlicher. Da Englisch in allen Landesteilen besser verstanden wird und offensichtlich grösseren Lernerfolg zeigt, könnte diese Lingua Franca zumindest bei den Schwächeren des Grundniveaus und der erweiterten Anforderungen die Verständigung im anderssprachigen Landesteil eher garantieren. Die Vermutung liegt nahe, dass hier einem nutzlosen Werkzeug magische Kräfte zugedacht sind, die dieses in Wirklichkeit gar nicht haben kann.

- Das Autorenteam des Synthesepapiers wünscht sich die Optimierung des Stufenübergangs von der Primar- in die Sekundarschule: «Allzu oft kommt es beim Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe zu Brüchen. Dies geschieht, wenn das bereits Erworbene vor allem als defizitär betrachtet und wieder “bei null begonnen” wird oder wenn nach einem kommunikativen Unterricht in der Primarstufe in der Sekundarstufe oder im Langzeitgymnasium plötzlich primär auf formale Aspekte fokussiert wird.»

Hier klingt ein ganz grundsätzliches Problem an, das die PH-Dozenten sträflich ignorieren: Die Bedingungen des Fremdsprachenlernens. Um auf etwas aufbauen zu können, muss eine Grundlage, irgendwelche sprachlichen Kenntnisse oder Handlungsmuster, vorhanden sein. Die Kolleginnen und Kollegen der abnehmenden Schulen stellen jedoch fest, dass da nichts vorhanden ist: wenig Hörverstehen, kein Leseverstehen, keine mündliche oder schriftliche Ausdrucksfähigkeit. Mit anderen Worten: Bei einem grossen Teil der Übertretenden aus der Primarschule gibt es nichts «Erworbenes», das als «defizitär» betrachtet werden kann, wie die PH-Leute es sich vorstellen.

Der Grund liegt in einer Nichtbeachtung des menschlichen Gedächtnisses. Dies hat zwei wichtige unterschiedlich wirksame Funktionen beim Sprachenlernen: Das deklarative Gedächtnis nimmt Wissen über Sprache auf (Wörter, Satzmuster, semantische und grammatische Formen, Schreibweisen, kulturelles Wissen). Dieses Wissen braucht es, um sich die Sprache als bedeutungstragende Symbolstruktur zu erschliessen. Um die Sprache jedoch passiv und aktiv einsetzen zu können (Hör- und Leseverstehen, Sprechen, Schreiben) um also mit Sprache handeln zu können, muss dieses Wissen ins prozedurale Gedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis, überführt werden. Das heisst: Es muss automatisiert werden wie das Schuhebinden, das Autofahren. Unentwegtes Üben und Anwenden sind die Bedingung, um sprachlich «handlungsfähig» zu werden. Es muss ohne deklarative Anstrengung abrufbar werden. Erst dann gibt es etwas «Erworbenes».[8]

«Spracherwerb» so verstanden setzt allerdings intensive Gedächtnisarbeit voraus. Mit drei und zwei Wochenlektionen Französisch (oft noch als Doppelstunden im Pensum zusammengelegt) kann das zu Lernende nicht nachhaltig aufgenommen werden. Es wird sofort wieder vergessen. Bei der von den Autoren des Thesenpapiers favorisierten Lehrmethode wird diese Tatsache nicht beachtet. Das Resultat: Weder im deklarativen noch im prozeduralen Gedächtnis wird etwas verankert, was nutzbar wäre für einen aufbauenden Unterricht.

Deshalb ist die Frage «Frühfranzösisch» ja oder nein, nicht die entscheidende Frage. Wesentlich ist vielmehr die Intensität, mit der das Gedächtnistraining stattfinden kann. Bei Französisch, das für Deutschschweizer strukturell weiter entfernt ist als Englisch, sind fünf Wochenlektionen, verteilt auf fünf Tage, das Mindeste, was erforderlich ist, um Gedächtnisspuren dauerhaft zu legen.

Felix Schmutz

[2] Zbinden, Susanne: Leseverstehen mit altem und neuem Lehrmittel im Vergleich. Eine empirische Studie über das Verstehen von französischen Texten auf der Sekundarstufe 1. Universität Freiburg (CH), 2017.

[3] Wiedenkeller, Eva/ Lenz, Peter: Schlussbericht zum Projekt ‚Ergebnisbezogene Evaluation des Französischunterrichts in der 6. Klasse (HarmoS 8) in den sechs Passepartout-Kantonen‘, 2019.

[4] Erzinger, A. B., Angelone, D., Locher, F. M., Prosperi, O., Salvisberg, M.,

& Tomasik, M. J. (Hrsg.). (2025). Nationaler Bericht zu der Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) 2023, Sprachen 11. Schuljahr: ein Beitrag zum Schweizer Bildungsmonitoring. Interfaculty Centre for Educational Research (ICER), Universität Bern. https://doi.org/10.48620/85368

[5] Berthele, R. (2019). Policy recommendations for language learning: Linguists’ contributions between scholarly debates and pseudoscience. Journal of the European Second Language Association, 3(1), 1–11. DOI: https://doi.org/10.22599/jesla.50

[6] Christian Henzi, Clin d’oeil - Ein Lehrmittel in der Kritik, Eine umfassende Analyse des Französisch-Lehrmittels auf Sekundarstufe 1, Masterarbeit, Eingereicht bei der pädagogischen Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW), 2021.

[8] Lutz Jäncke. Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften, Zürich, 2024. Kapitel 14 – 16.

10.06.2025

Von bildungspolitischen Schlafwandlern

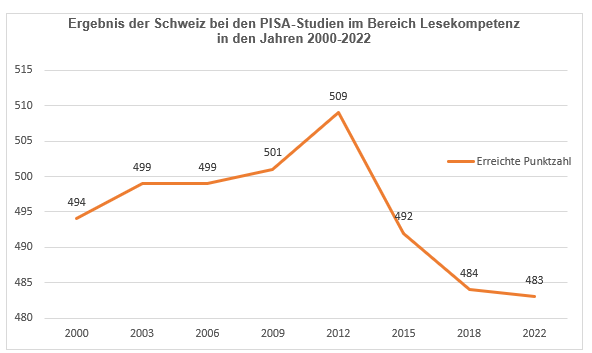

Seit Jahren kennt die Schweizer Volksschule von den Lernerfolgen her nur eine Tendenz: abwärts. Doch die Schweizer Bildungsdirektoren wollen weiterfahren wie bisher. Auch bei den frühen Fremdsprachen. Den deprimierenden Testresultaten zum Trotz. Ein Zwischenruf

«En Suisse on s’entend bien parce qu’on ne se comprend pas», sagen die Waadtländer: «In der Schweiz kommen wir gut miteinander aus, weil wir uns nicht verstehen.» Das welsche Scherzwort wird bittere Realität. Das zeigt die jüngste Sprachstudie der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). Die sogenannte Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK 2023) untersuchte die Sprachkompetenz von 18‘500 Jugendlichen am Ende der obligatorischen Schulzeit – in der Deutschschweiz Französisch als Fremdsprache und Deutsch als Schulsprache. (1)

Nach 500 Lektionen Französisch kaum ein Satz

Die Resultate dieses nationalen Sprachtests ernüchtern. Lediglich 51 Prozent der Schüler erreichen im Fach Französisch die Lese-Grundkompetenzen, also die niedrigste Könnensstufe beim Leseverstehen. Konkret: Sie begreifen einfachste Sätze wie «Où est la gare?». Die andere Hälfte ist damit bereits überfordert. In lernschwachen Klassen erreichen oft nicht einmal 10 Prozent dieses Grundniveau. Drastisch formuliert bedeutet das: Nach 500 Lektionen Französisch verstehen sie kaum einen Satz! Eine solche Bilanz ist verheerend – dies in einem Land, das den Mythos der Viersprachigkeit pflegt. Getröstet haben sich die Verantwortlichen, dass die Testergebnisse beim französischen Hörverstehen minim besser ausgefallen sind.

Eigentlich wissen wir es längst: Es steht nicht gut um die Sprachenkenntnisse der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz. Das Können sinkt, auch beim Leseverständnis deutscher Texte. Die jüngsten Ergebnisse bestätigen, was uns die PISA-Resultate seit 2012 zeigen: einen deutlichen Negativtrend. In den Grundlagenfächern gilt jeder vierte Schüler als «lernleistungsschwach», wie es in der Bildungssprache heisst. Konkret: Er kann nur ungenügend lesen, schreiben, rechnen. Seit Längerem warnt der Bildungsforscher Stefan C. Wolter, Universität Bern, vor dieser Abwärtsspirale. (2)

Wir wissen es seit Langem! Doch handeln?

Die Langzeitstudie der Zürcher Linguistin Simone Pfenninger «Beyond Age Effects» stellte den propagierten Wert der frühen Fremdsprachen früh infrage. (3) Auch Im Raum Zentralschweiz ist seit fast zehn Jahren klar, dass Französisch auf Primarschulstufe ungenügende Resultate erbringt. Die Fremdsprachenevaluation der Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz BKZ brachte es 2016 an den Tag. Dann wurden Förderprogramme entwickelt, und nun müssen die Verantwortlichen – oh Wunder! – feststellen, dass diese Massnahmen nichts gebracht haben.

Die Befunde wären klar, die Resultate eindeutig. Doch die bildungspolitische Karawane zieht weiter! Ungerührt und ungestört. Im bekannten EDK-Speech wird beschönigt: Alles halb so schlimm. Wir müssen nur da und dort etwas nachbessern – und eine weitere Studie in Auftrag geben. Auf gut Deutsch: Wir machen weiter wie bisher! Dies der Tenor von Christoph Darbelley (Die Mitte, VS), Präsident der EDK, und seinem Vize Armin Hartmann (SVP, LU) an der Pressekonferenz vom 22. Mai 2025. Sie glauben, sie stört kein Zweifel. Eine Umkehr kommt für die EDK-Verantwortlichen darum nicht infrage, eine Abkehr von den zwei frühen Fremdsprachen auf der Primarschulstufe scheint ausgeschlossen. Die Bildungspolitik verschliesst die Augen.

«Notfall» Klassenzimmer

Längst aufgegangen sind die Augen den Lehrerinnen und Lehrern im pädagogischen Parterre. Sie erfahren täglich, dass der Lehrplan 21 mit den zwei frühen Fremdsprachen auf der Primarstufe und der Fülle von Kompetenzen überladen ist. Und sie wissen: Wer die Fachinhalte ausdehnt, minimiert die Übungszeit. Beides lässt sich nicht gleichzeitig maximieren. Das Gesetz der Gegenbuchung! Darunter leiden vor allem der Kernbereich Rechnen und das Grundlagenfach Deutsch mit den Kulturtechniken Lesen und Schreiben. Das macht guten Lehrerinnen und engagierten Pädagogen zu schaffen. Sie hetzten von Thema zu Thema, beklagen manche – ohne die nötige Zeit zum Vertiefen und Üben, ohne genügend Freiraum fürs Erlebnis und das Musische. Das hat seinen Grund: Die Primarschule hat sich inhaltlich entgrenzt.

Dazu kommt, dass die angedachte Integration in dieser Form nicht recht funktioniert. Verhaltensauffällige Schüler belasten den pädagogischen Alltag. Der Wegfall der Kleinklassen als Folge der Integration ganz unterschiedlicher Kinder in die gleiche Lerngemeinschaft verstärkt die Unruhe im Klassenraum und erschwert den Unterricht. Ein geregeltes «Schule-Halten» ist manchmal kaum (mehr) möglich. Nicht umsonst spricht die NZZ vom «Notfall» Klassenzimmer.

Die Praxiserfahrung wird negiert

Der Mikrokosmos des pädagogischen Alltags und die Sphäre der Bildungsstäbe und der Verwaltung: zwei verschiedene Welten! Hier die Welt der Pädagoginnen – dort die Welt der Pädokraten. Gute pädagogische Praxis und eine praxisfremde Bürokratie generieren wechselseitig Störfaktoren.

Manche Praktiker haben sich immer gegen zwei frühe Fremdsprachen gewehrt. Ein Diskurs war schon damals fast unmöglich; heute ist er noch schwieriger geworden. Berufserfahrene Lehrer spüren: Ein kleiner universitär-akademischer Zirkel aus den Pädagogischen Hochschulen hat – im Verbund mit einer starken Bildungsbürokratie und den Verbänden – die Definitionsmacht über die Schulen übernommen. Diese Kreise bestimmen, was gelehrt und wie unterrichtet werden muss – oft auch gegen die Praktiker des pädagogischen Alltags. Das bedeutetet eine Marginalisierung der Praxisempirie.

Aufwachen, bitte!

Vielleicht gilt das waadtländische Bonmot auch für diese beiden Welten: «On s’entend bien parce qu’on ne se comprend pas.». Man kommt zwar irgendwie miteinander aus, aber man versteht sich nicht mehr. Das ist fatal. Nicht nur für die Lehrerinnen und Lehrer. Fatal ist es vor allem für schwächere und fremdsprachige Kinder. Sie werden mit der ersten Fremdsprache konfrontiert, bevor sie in der Schulsprache richtig lesen und schreiben können – geschweige denn Texte verstehen. Dass damit vor allem die Freude an der französischen Sprache verloren geht, verschlimmert die Sache noch.

Die Testresultate sind ernüchternd und machen hellhörig. Es wäre darum Zeit aufzuwachen. Schlafwandeln hat Folgen.

Carl Bossard

Ehemaliger Direktor der Kantonsschule Luzern

Gründungsrektor der Pädagogischen Hochschule Zug

(1) https://www.edk.ch/de/die-edk/news/mm22052025 [abgerufen: 24.05.2025]

(2) Sebastian Briellmann, «Wir sind im Blindflug». Interview mit Stefan Wolter, in: NZZ, 04.03.2025, S. 9

(3) Simone E. Pfenninger, David Singleton (2017), Beyond Age Effects in Instructional L2 Learning. Revisiting the Age Factor. Bristol: Multilingual Matters

07.06.2025

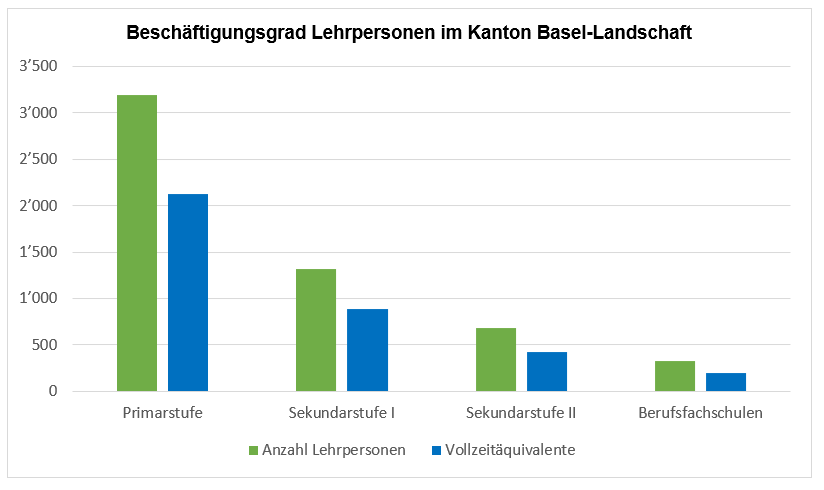

Teilzeitarbeit im Lehrberuf ist beliebt

Der Wunsch nach Teilzeitarbeit ist in den letzten Jahren immer wie mehr gestiegen. Vor allem der Lehrberuf ist dafür optimal ausgelegt. Dennoch gibt es insbesondere aus dem politisch bürgerlichen Lager Stimmen, die sich gegen sogenannte «Kleinpensen» (Anstellungen mit weniger als 20%) aussprechen. Eine kürzlich veröffentlichte Statistik des Kanton Basel-Landschaft zeigt auf, wie viele Lehrpersonen das Angebot der Teilzeitbeschäftigung nutzen.

Drei Viertel der Lehrpersonen arbeiten Teilzeit

Das Amt für Statistik des Kanton Basel-Landschaft veröffentlichte im vergangenen Monat Statistiken zum durchschnittlichen Beschäftigungsgrad von Lehrpersonen. Die Zahlen sprechen für sich: 73% der Lehrpersonen arbeiten Teilzeit, wobei darunter ein Arbeitspensum von weniger als 90% gezählt wird.

Auf der Primarstufe ist der Anteil Teilzeitarbeitende am grössten. Je höher die Bildungsstufe ist, desto geringer wird der Unterschied zwischen Teilzeit und Vollzeit. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass der Prozentanteil an weiblichen Lehrpersonen auf der Primarstufe im Vergleich zu den anderen Schulstufen am höchsten ist.

Familienplanung und Schwangerschaftspausen dürften ein wesentlicher Grund sein, weshalb der Anteil von Teilzeitarbeitenden auf der Primarstufe am höchsten ist.

Attraktivitätssteigerung des Lehrberufs

Der Lehrberuf ist einer der Berufe, der sich sehr gut als Teilzeitjob eignet. Diese Möglichkeit trägt massgeblich zu einer Attraktivitätssteigerung des Berufs bei. Dass derart viele Lehrpersonen kein Vollpensum haben möchten, hat auch wesentlich mit der sehr hohen Belastung dieses Berufes zu tun. Die Burnout-Rate bei Lehrpersonen zählt zu den grössten.

Anahi Sidler

Sekretariat Starke Schule beider Basel

06.06.2025

Fast ein Fünftel erreicht in Deutsch die Grundkompetenzen nicht

Im kürzlich veröffentlichten Bericht zur Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) der 9. Klässler*innen wird deutlich: Nur knapp 80% der Lernenden erreichen in ihrer Schulsprache die Grundkompetenzen. Ein erschreckendes Resultat.

Bereits in mehreren Artikeln berichtet die Starke Schule beider Basel (SSbB) über die Resultate des nationalen Bildungsberichts. Nach der Analyse der Kompetenzen im Fach Französisch sowie dem Vergleich der beiden Fremdsprachen Französisch und Englisch konzentriert sich dieser Artikel auf die Leistungen in der Schulsprache. Für den Kanton Baselland ist die Schulsprache Deutsch.

Im Stadtkanton können mehr als 20% nur ungenügend Deutsch

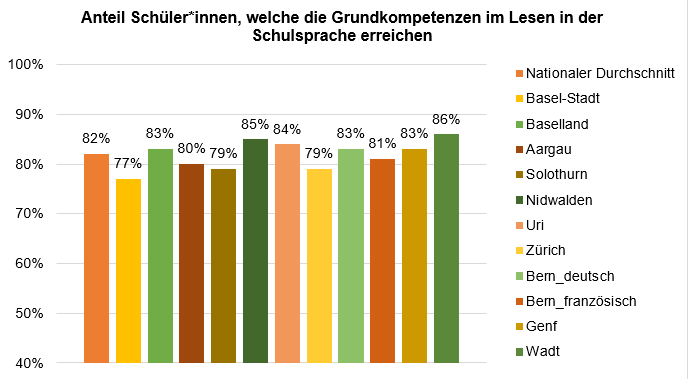

Schweizweit erreichen nur 82% der Schüler*innen die Grundkompetenzen im Lesen in der Schulsprache. Während Baselland mit 83% knapp über dem Durchschnitt liegt, sind es im Stadtkanton lediglich 77%.

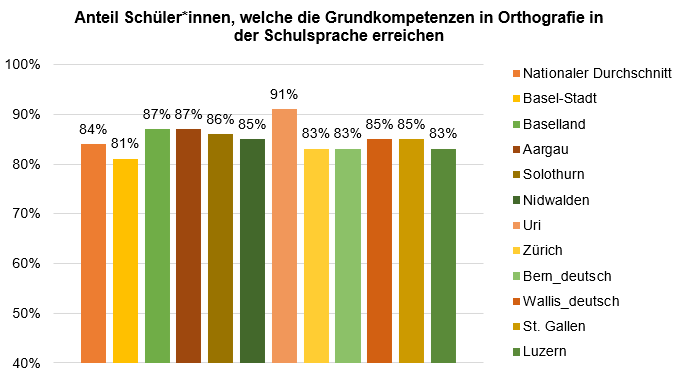

Im Kompetenzbereich Orthografie sieht es nur leicht besser aus: Baselland erreicht mit 87% einen Wert, welcher 3 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt, Basel-Stadt hingegen liegt mit 81% erneut deutlich unter dem nationalen Durchschnitt von 82%.

Deutsch als Fundament

Die Schulsprache zu beherrschen bildet das Fundament für die gesamte schulische Laufbahn. Nahezu in jedem Fach sind sprachliche Kompetenzen gefordert. Um so erschreckender ist das Resultat der ÜGK: Fast 20% der Schüler*innen können die Schulsprache nicht genügend gut.

SSbB begrüsst politisches Vorgehen

Um diesem Leistungsabbau entgegenzuwirken, muss die Schulsprache gefördert werden. Die mangelnde Qualität im Fach Französisch (als Fremdsprache) löst ebenfalls Bedenken aus und steht vermutlich im Zusammenhang mit den tiefen Leistungen im Fach Deutsch. Französisch überfordert, demotiviert und am Ende der obligatorischen Schulzeit erreichen nur rund die Hälfte der Schüler*innen die Grundkompetenzen. Dieses schlechte Resultat steht in keinem Verhältnis zum grossen Aufwand für das Fach. Würden diese Ressourcen stattdessen in das Fach Deutsch investiert, könnte man das Leistungsniveau im Fach Deutsch erhöhen.

Auf politischer Ebene findet die Ansicht der SSbB allmählich Gehör: Landrätin Anita Biedert reicht in der nächsten Landratssitzung einen politischen Vorstoss ein, welcher die Abschaffung des Frühfranzösischs fordert.

Lena Heitz

Vorstand Starke Schule beider Basel

05.06.2025 - Gastbeitrag

Höchste Zeit für ein Handyverbot an Schulen

Zufällige Begegnung an einem Food-Festival in Baden: Plötzlich steht da die Frau, die ein Verbot von Smartphones an der Aargauer Volksschule erlassen hat. Es ist die neue Bildungsdirektorin des Kantons, Martina Bircher (SVP). Eltern, die sie auf dem Festivalgelände erkennen, sprechen sie auf den Entscheid an, über den kurz davor im Lokalfernsehen und in der «Aargauer Zeitung» berichtet wurde. Mehrheitlich positiv seien die Reaktionen, sagt Bircher. Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt ein klares Resultat: «Überfällig» sei das Verbot, finden 81 Prozent von 3340 Abstimmenden auf dem Newsportal der AZ.