23.08.2023

Übertrittsverfahren in den beiden Basel schneiden ungenügend ab

Die Starke Schule beider Basel (SSbB) hat in den vergangenen zwei Wochen eine breit angelegte Umfrage durchgeführt betreffend Übertrittsverfahren in den beiden Basler Halbkantonen von der Primar- in die drei Leistungsniveaus A, E und P der Sekundarschulen. Aufgrund der hohen Beteiligung von 615 Personen (davon 525 Lehrpersonen und 90 Bildungsinteressierte) konnte ein aussagekräftiges Meinungsbild eingeholt werden. Erstaunlicherweise kommen die unterschiedlichen Übertrittsverfahren der beiden Basel beide nicht gut weg, wobei Baselstadt leicht besser abschneidet als Baselland.

Vor den Sommerferien kam es an der Primarschule Frenke in Liestal zu einem unschönen Vorfall: Eine Schülerin wurde trotz einem guten Notenschnitt von 5.0 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) sowie guten bis sehr guten Prädikaten in den anderen Fächern (Englisch Französisch, Bildnerisches Gestalten, Technisches Gestalten, Textiles Gestalten und Sport) von ihrer Klassenlehrperson ins Niveau A der Sekundarstufe 1 empfohlen. Der Fall löste bei zahlreichen Eltern sowie in der Politik grosse Entrüstung und Diskussionen aus.

So funktionieren die beiden Übertrittsverfahren der beiden Basler Halbkantonen

In Baselstadt ist der Schnitt der Noten beider Zeugnisse der 6. Primarklasse massgebend, wobei Deutsch, Mathematik und NMG je dreifach gezählt werden, Französisch und Englisch je eineinhalbfach und Gestalten, Musik und Sport je einfach. Für den Übertritt ins Leistungsniveau P muss ein Schnitt von 5.25 erreicht werden. Für den Übertritt ins Niveau E ein Schnitt von 4.5. Diese Zuweisungskriterien sind damit klar und für die Erziehungsberechtigten nachvollziehbar.

In Baselland macht die Klassenlehrperson den Eltern eine Zuweisungsempfehlung. Dabei sind nicht die Zeugnisnoten der Fächer Deutsch, Mathematik und NMG alleine entscheidend, sondern auch die Gesamtbeurteilung der Klassenlehrperson. Die Empfehlung der Klassenlehrperson kann von den Eltern nicht angefochten werden. Sind sie mit der vorgeschlagenen Zuweisung nicht einverstanden, kann das Kind in den Fächern Mathematik und Deutsch eine Übertrittsprüfung schreiben.

Häufig geäusserte Kritik von Eltern und Bildungspolitiker*innen am Übertrittsverfahren in Baselland ist, dass eine Lehrperson die Zeugnisnoten nur marginal berücksichtigen kann und damit ein Schulkind auch mit einem sehr guten Notenschnitt ins tiefste Leistungsniveau A einteilen kann, ohne dass dieser Entscheid von den Eltern rechtlich angefochten werden kann. Viele sehen hier eine Gesetzeslücke. Landrätin Anita Biedert reicht am 31. August eine Motion ein, welche entsprechende Änderungen fordert. Die SSbB hat darüber berichtet (siehe hier).

Übertrittsverfahren erhalten schlechte Umfrageergebnisse

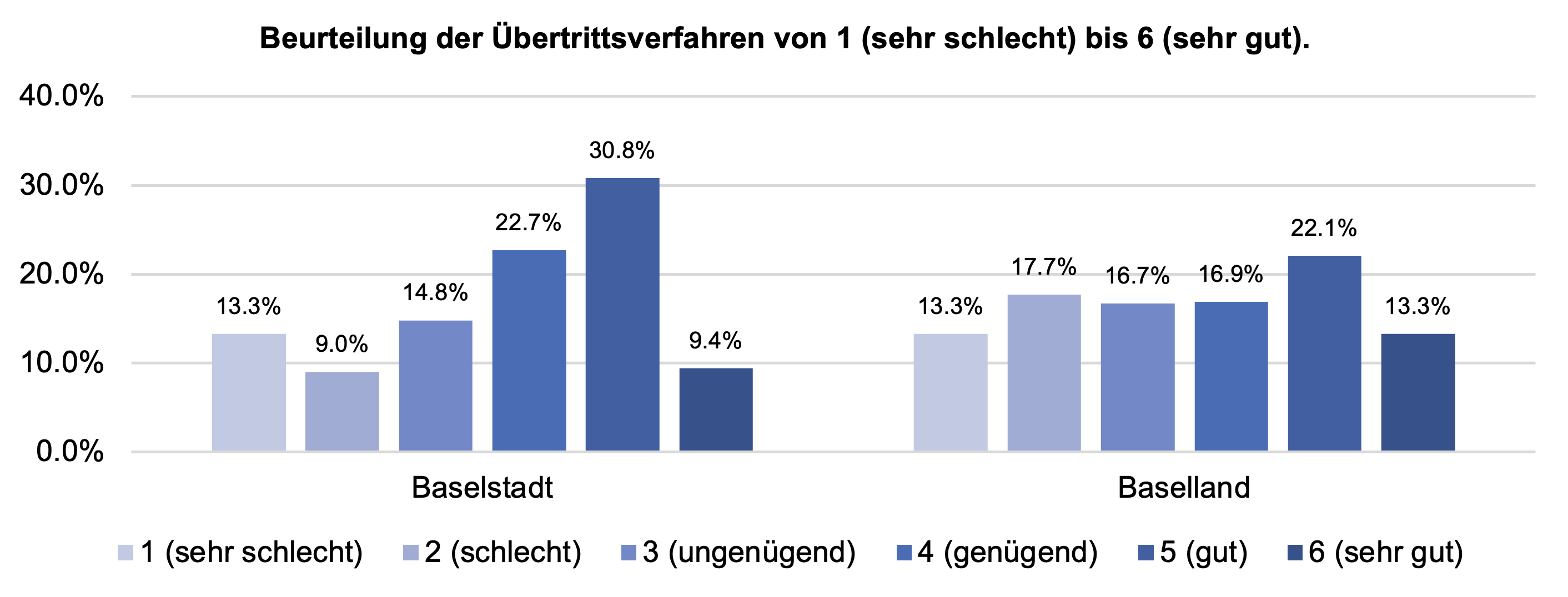

Die Befragten wurden gebeten, die beiden Übertrittsverfahren auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut) zu beurteilen. Im Kanton Baselstadt hat die Mehrheit 5 Punkte angegeben, der Mittelwert aller Angaben liegt bei 3.8 Punkten und ist damit nur knapp genügend. Im Kanton Baselland ist die Verteilung der Bewertungen etwas flacher, der Mittelwert liegt bei 3.6 Punkten. Somit sind beide Übertrittsverfahren unbefriedigend.

Aufschlussreiche und detaillierte Rückmeldungen

Insgesamt haben 294 Personen die Möglichkeit genutzt, die Vor- und Nachteile der Verfahren beider Halbkantone ausführlich zu beschreiben: Als grossen Vorteil des Systems von Baselstadt wird die Transparenz der Übertrittsregelung genannt. Die Notenschnitte können von den Kindern ausgerechnet werden, womit die Niveauentscheidung für die Eltern nachvollziehbar ist und wenig Diskussionsbasis bietet. Des Weiteren wird positiv gesehen, dass alle Schulfächer berücksichtigt werden, obschon die Gewichtungen unterschiedlich sind. Keinen Gefallen finden die Befragten daran, dass die überfachlichen Kompetenzen (z.B. Arbeitshaltung, Motivation) beim Übertritt nicht miteinbezogen werden und so die ganzheitlichen Fähigkeiten eines Kindes keinen Einfluss haben. Weiter wird bemängelt, dass Noten relativ und keine absolute Bewertung sind und deshalb je nach Lehrperson sehr unterschiedlich ausfallen können.

Als Hauptvorteil des Systems von Baselland wird der Einbezug des Gesamtbildes genannt. Dies gibt den Lehrpersonen prognostische Möglichkeiten und die Entwicklung eines Kindes kann berücksichtigt werden. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Schüler*innen weniger Druck ausgesetzt sind, da nicht alle Fächer übertrittsrelevant sind. Als grosser Nachteil wird das Fehlen klarer Regelungen genannt, womit die Willkür und Subjektivität einer einzelnen Lehrperson weitreichende Auswirkungen haben kann, was wiederum grosse Diskussionsbasis für die Erziehungsberechtigten bietet. Allfällige Fehlentscheidungen können systembedingt fast nicht korrigiert werden.

Knappe Mehrheit befürwortet ausschliesslich messbare Kriterien beim Übertrittsentscheid

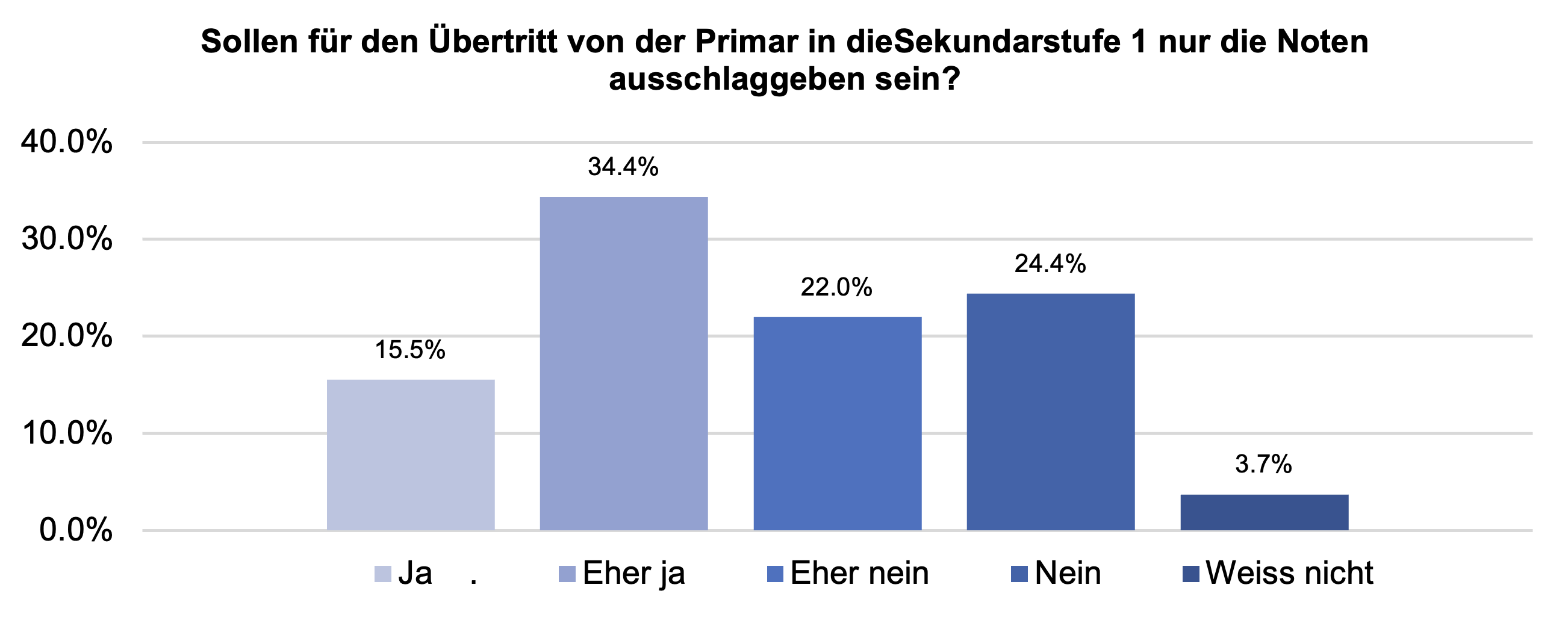

Die Teilnehmenden wurden weiter gefragt, ob sie es begrüssen würden, wenn für den Übertritt von der Primarstufe in die Sekundarstufe 1 nur klar messbare Kriterien (Noten) massgebend wären. 49.9% haben dies mit «ja» oder «eher ja» beantwortet, 46.4% gaben «eher nein» oder «nein» an und 3.7% wollten dies nicht beurteilen (siehe folgende Grafik). Auch hier zeigt sich also kein klarer Gewinner.

Wenn sich die Befragten für eines der bereits bestehenden Systeme entscheiden müssten, so ergibt sich wiederum ein recht ausgeglichenes Bild. Für die städtischen Übertrittsregelungen sprechen sich 41.7% aus, während 40.0% dasjenige von Baselland bevorzugen. Keine Entscheidung konnten 18.3% fällen, sie antworteten mit «weiss nicht».

Am Schluss der Umfrage haben 153 Teilnehmende die Möglichkeit genutzt, weitere Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu den Übertrittsregelungen zu notieren. Zahlreiche Personen haben dabei betont, dass die Entscheidungen für den Übertritt nie nur von einer Person gefällt werden dürfen und meistens zu viel Entscheidungsmacht bei einer einzelnen Primarlehrperson liegt. Auch müssten rechtliche Mittel vorhanden sein, damit eine Entscheidung angefochten werden kann. Ausserdem sehen viele Personen eine mögliche Lösung in kantonalen Übertrittsprüfungen, die von allen Schüler*innen absolviert werden müssen.

SSbB schlägt für den Kanton Basel-Landschaft Kompromiss mit Spielraum vor

Die SSbB stellt aufgrund der erhaltenen und teilweise unerwarteten Rückmeldungen folgende Kompromisslösung zur Diskussion: Noten sollen ein massgebendes Gewicht erhalten und dürfen nicht in den Hintergrund gerückt werden, ein gewisser Spielraum soll trotzdem bestehen bleiben. Ein Fall wie an der Primarschule Frenke in Liestal muss künftig verunmöglicht werden.

Klassenlehrpersonen sollen nur noch eine massgebende Empfehlung aussprechen, wenn der Notenschnitt zwischen 4.40 – 4.60 (Spielraum zwischen A- und E-Niveau) respektive zwischen 5.15 – 5.35 (Spielraum zwischen E- und P-Niveau) liegt. Die Lehrperson spricht dann, basierend auf den nicht in den Noten abgebildeten Faktoren, die Empfehlung für ein Niveau aus. Sind die Erziehungsberechtigten damit nicht einverstanden, kann eine Übertrittsprüfung absolviert werden.

Liegt der Notenschnitt nicht innerhalb dieser beiden Intervalle, so erfolgt eine eindeutige Einteilung ins Niveau A (bei einem Schnitt kleiner als 4.40), ins Niveau E (bei einem Schnitt zwischen 4.60 und 5.15) oder ins Niveau P (bei einem Schnitt grösser als 5.35).

Die SSbB wird in den kommenden Wochen eine Folgeumfrage starten, in welcher dieser Kompromissvorschlag zur Diskussion gestellt wird.

Alina Isler

Vorstand Starke Schule beider Basel