06.07.2020

Wunsch und Wirklichkeit

Was nützen uns die schönsten Träume, wenn man danach aufwacht? Fred Ammon[1]

König Midas von Phrygien wünschte sich, dass alles, was er berühre, zu Gold werde. Dionysos, der Gott der Freude und des Wahnsinns, erfüllte Midas' Wunsch. Und tatsächlich: Alles, was der König nun anfasste, wurde zu reinem Gold: Zweige, Steine, Tücher, alles verwandelte sich sogleich. Doch sein anfängliches Glück entpuppte sich als Fluch. Als er nämlich hungrig nach dem Brot griff, wurde auch dieses zu Gold. Kaum nahm er einen Schluck Wein, hatte er flüssiges Gold im Mund. Midas drohte in der Folge zu verhungern und zu verdursten. Doch Dionysos war gnädig und erlöste König Midas von seinem Fluch.[2]

Müsste man der Baselbieter Bildungspolitik einen Komplex attestieren, wäre dies wohl der Midas-Komplex. Stets von neuem hegt auch sie den Wunsch nach Gold, welches sich im Nachhinein als folgenschweres Unheil herausstellt. Das gelbe Edelmetall trägt dabei die unterschiedlichsten Namen: Passepartout, eine Ideologie, die den Fremdsprachenunterricht nachhaltig beschädigt; Kompetenzorientierung, welche die schlechtesten Schulbücher aller Zeiten hervorbringt; selbstgesteuertes Lernen, das die Bedürfnisse der SchülerInnen nach menschlicher Anleitung und Betreuung missachtet usw. Der letzte Schrei der Schulreformpolitik wurde gar nie erst als Gold angepriesen, da man wusste, dass die Mittel fehlten, um das Konzept auch nur anfänglich glänzen zu lassen.

Projektarbeit

Dazu reichte die SP-Politikerin Miriam Locher am 29. August 2019 einen Parlamentarischen Vorstoss ein. Darin stellte sie folgende Fragen:

- «Welche Vorgaben erteilt die Bildungsdirektion den Schulleitungen bezüglich der Projektarbeit?

- Macht es Sinn, dass die Schulen das Konzept der Projektarbeiten selbst erarbeiten, aber der Kriterienkatalog vom Kanton vorgegeben ist? Wo ist hier die Stringenz?

- Wie beurteilt der Regierungsrat den «Wildwuchs» an Umsetzungskonzepten für die Projektarbeiten?

- Wegen der Projektarbeiten haben die Schülerinnen und Schüler im letzten Sekundarschuljahr eine Lektion weniger Deutschunterricht (dies entspricht einer Reduktion von 20%). Was sind die Folgen davon? Ist diese Reduktion im Deutsch-Lehrplan berücksichtigt worden?

- Wenn nein: Wie sollen die Schülerinnen und Schüler die Lernziele trotz der umfassenden Deutschstunden-Reduktion erreichen?

- In der Praxis zeigte sich, dass in der Projektarbeit der sprachliche Ausdruck (Wortschatz, Satzbau, Stilistik) je nach Schulprogramm geradezu in den Hintergrund gedrängt wird und der Fokus lediglich auf praktische Arbeiten gelegt wird. Dabei beschränkt sich das Deutsch lediglich noch auf den Beschrieb. Wie beurteilt der Regierungsrat dies? Ist es vor diesem Hintergrund noch sinnvoll, in der Stundentafel die Projektarbeiten mit zweckentfremdenden Deutschlektionen zu ressourcieren?

- Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass im Rahmen der Projektarbeit die dafür gesprochene Jahresarbeitszeit der Lehrpersonen nicht überschritten wird? Was sind die Folgen, wenn die dafür vorgesehenen Zeitressourcen überschritten werden?

- Kann sich der Regierungsrat vorstellen, die Projektarbeit einer Evaluation zu unterziehen und die Rahmenbedingungen zuhanden der Schulleitungen zu konkretisieren? Damit die Chancengerechtigkeit gewährleistet werden kann.»[3]

Die Regierung hätte den Vorstoss bis zum 27. November 2019 beantworten müssen, doch eine Stellungnahme steht bezeichnenderweise bis heute aus. Im Folgenden sollen der Hintergrund und die Relevanz der im Vorstoss gestellten Fragen erläutert werden.

a) Wildwuchs an Umsetzungskonzepten / Fragen 2-3

Zur Durchführung einer für alle Lernenden sinnvollen und chancengerechten Projektarbeit auf der Sekundarstufe 1 bräuchte es ein kantonales Konzept. Stattdessen wurstelt jeder Schulstandort im Namen der Teilautonomie vor sich hin. Die eine Schule rekrutiert eine Projektleitung, welche die beteiligten Lehrkräfte im Übereifer zu sechs Sitzungen à zwei Stunden aufbietet. Andere Schulleitungen delegieren die Durchführung des Unterfangens ohne weitere Auflagen an die Deutschlehrkräfte, nach dem Motto: Macht was draus, ist nicht unsere Sache. Anderswo werden Lehrpersonen auf freiwilliger Basis und im Rahmen der für sie zur Verfügung stehenden Arbeitszeit eingesetzt einzig mit der Verpflichtung, die Projektarbeit für die Lernenden gewinnbringend umzusetzen. Die Haltung unterschiedlicher Schulleitungen gegenüber der für Lernende wertvollen Projektarbeit reicht folglich von «gewerkschaftlich verantwortungslos» über «gleichgültig» bis «für alle Beteiligten positiv».

b) Reduzierter Deutschunterricht / Fragen 4-6

Gemäss PISA-Resultate begreifen 24 Prozent der Schweizer Jugendlichen die wörtliche Bedeutung von Sätzen nicht. "Sie verstehen auch die Hauptaussage oder den Zweck eines Textes nicht."[4] Knapp die Hälfte der SchulabgängerInnen sind weit entfernt "...von den im Lehrplan 21 verlangten Kompetenzen." Und dies hat nichts damit zu tun, dass viele der dortigen Kompetenzformulierungen nicht einmal für Deutschlehrkräfte verständlich sind. Hauptverantwortlich dafür ist der Umstand, dass in der Schweiz auf Geheiss der Erziehungsdirektoren Konferenz vorwiegend Lesestrategien vermittelt werden anstelle von Lesekompetenz.[5] Dabei scheint die EDK ihren eigenen Kompetenzen-Fetisch vergessen zu haben. Im Baselbiet ist die Situation nicht besser. Im Gegenteil! Anlässlich der Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK) hat "...die Schülerschaft in Baselland beim Lesen der für alle Teilnehmenden gleichen Aufgaben signifikant schlechter abgeschnitten (...) als der schweizerische Durchschnitt."[6] Wie reagiert die Baselbieter Bildungspolitik auf den gravierenden Lesenotstand? Sie kürzt die Anzahl Deutschlektionen zugunsten der Projektarbeit und des IT-Unterrichts. Dass es auch anders geht, zeigt der Kanton Aargau. Dort sind für das letzte Schuljahr der Volksschule zwei Lektionen für «Projekte und Recherchen» im Lehrplan verankert, und zwar nicht zulasten eines anderen Fachs.[7]

c) Jahresarbeitszeit / Frage 7

Für die Bewertung der Projektarbeiten verordnet der Kanton ein sogenanntes Bewertungsraster. Schaut man sich dieses genau an, stellt sich dessen völlige Untauglichkeit heraus. Das dreiseitige Papier umfasst 20 «Beurteilungsaspekte», denen wiederum zwei bis fünf «Indikatoren», insgesamt 55, zugeordnet sind. Bei 12 zu betreuenden SchülerInnen ergäbe dies 660 zu berücksichtigende «Indikatoren». Innerhalb der den Betreuungspersonen zur Verfügung stehenden Zeit für die Bewertung der Projektarbeiten ist dies schlicht nicht zu bewältigen. Diese haben neben der Projektarbeit ihr Unterrichtspensum zu bestreiten. Die Folge davon: Wer keine unbezahlten Überstunden leisten will, füllt das Raster auf die Schnelle aus, Handgelenk mal Pi. Wie ein praktikables bzw. effizient zu handhabendes Bewertungsraster für Projektarbeiten aussieht, zeigt beispielsweise die St. Gallische Oberstufe Weesen-Amden. Der Beurteilungsbogen[8] umfasst eine Seite mit 11 Kriterien, die mit 0 bis 3 Punkten bewertet werden. Selbst die FMS begnügt sich zur Bewertung[9] ihrer Fachmaturitätsarbeit mit lediglich 23 zu bewertenden Kriterien. Für die Baselbieter Volksschule sind es deren 55.

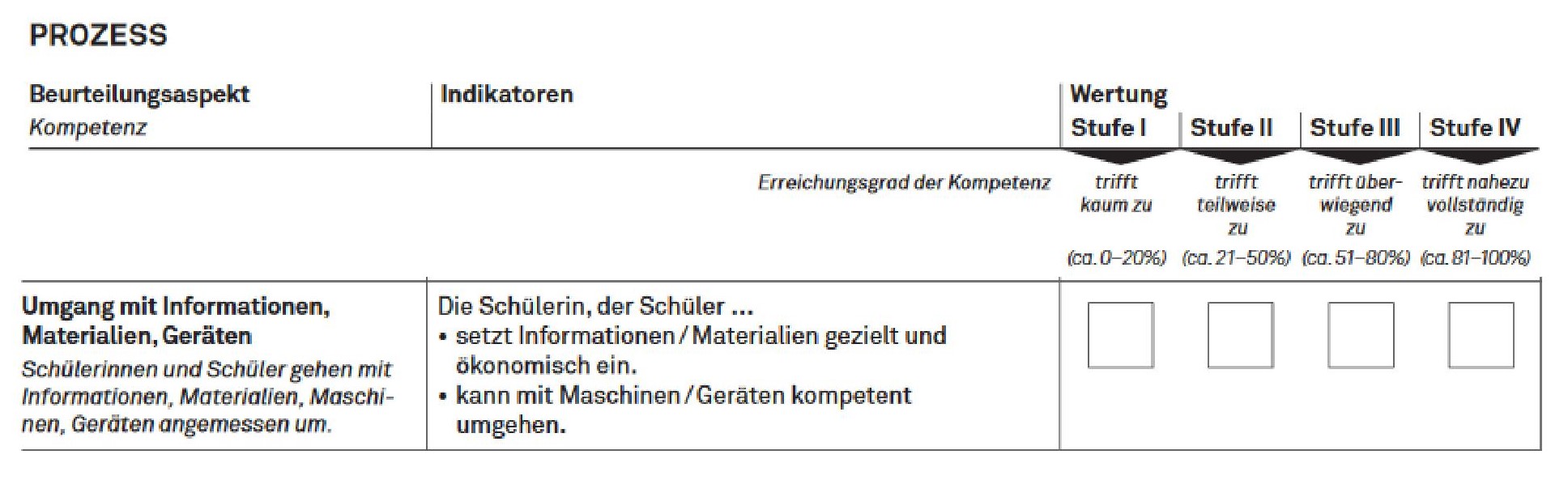

d) Fantastisches Bewertungsraster / Frage 8

Die EntwicklerInnen des Rasters[10] müssen wohl gespürt haben, dass sie Opfer ihres eigenen psychometrischen Vermessungswahns wurden. Folglich haben sie die 2 bis 5 «Indikatoren» der einzelnen «Beurteilungsaspekte» für jeweils eine Bewertung zusammengenommen. Zur Veranschaulichung dient der letzte «Beurteilungsaspekt» der Kategorie «Prozess»:

Es stellt sich hier die Frage, wie zwei völlig unterschiedliche «Indikatoren» mit nur einem Kreuz bewertet werden sollen. Zur Verdeutlichung der Problematik ein Beispiel aus der Fahrzeugbranche: Ein Auto muss zwei Bedingungen erfüllen. Es muss gelb sein und 100 PS haben. Die Bewertung des zur Verfügung stehenden Wagens lautet «trifft teilweise zu». Was bedeutet diese Beurteilung nun konkret? Ist das betreffende Auto orange mit 90 PS? Ist es orange mit 110 PS? Ist es Gelb mit 150 PS? Hat es 100 PS, ist aber rot, grün oder blau? Der Möglichkeiten sind viele und sie tendieren mit steigender Anzahl zu beurteilender «Indikatoren» pro «Beurteilungsaspekt» gegen unendlich. Ein solches Bewertungsraster hat schlicht keine Aussagekraft. Wer es dennoch einsetzt, bewertet völlig subjektiv auf Grundlage der persönlichen Gewichtung der einzelnen «Indikatoren». Die Folge sind vollkommen willkürliche Bewertungen, die nicht einmal ansatzweise dem Anspruch auf Chancengleichheit und Objektivität gerecht werden.

Schluss

Die Erfahrung zeigt, dass die Projektarbeit von vielen SchülerInnen geschätzt wird. Sie erreichen bei ihren Arbeiten teilweise Qualitätstandards, mit denen sich der Qualitätsanspruch der Verantwortlichen des Konzepts in unserem Kanton nicht messen kann. Im Weiteren ist es nachvollziehbar und sinnvoll, dass die Wirtschaft die Projektarbeit als Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt befürwortet. Es nützt ihr allerdings nichts, wenn die Lehrlinge schriftliche Anweisungen und Arbeitsaufträge nicht mehr verstehen, weil sie an der Volksschule mangels genügender Deutschstunden ein zu geringes Leseverständnis vermittelt bekamen.

So wie Dionysos König Midas vom Fluch seines Wunsches nach Gold erlöste, trat Regierungsrätin Monica Gschwind an, die Volksschule vom Reformfluch der Bildungspolitik ihres Vorgängers zu erlösen. Die Fremdsprachenvermittlung behindernde Passepartout-Ideologie wütet zwar insbesondere auf der Primarstufe noch immer, aber mit der Lehrmittelfreiheit wurde ihr Destruktionspotential zumindest auf der Sekundarstufe 1 und 2 nachhaltig geschwächt.

Die BKSD möchte zwar an den unüberschaubaren 3’536 Kompetenzen im Teil B des Baselbieter Lehrplans festhalten, nicht zuletzt zur Gesichtswahrung. Andererseits wurde der wegweisende Englisch-Lehrplan Teil A vom Bildungsrat genehmigt. Er wurde zuvor von allen Bildungsplayern gutgeheissen, eben weil er nahezu keine Kompetenzformulierungen hat und somit äusserst benutzerfreundlich und praktikabel ist. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die anderen Lehrkräfte nicht mit einem wegen unzähliger Kompetenzformulierungen praxisuntauglichen Lehrplan Teil A in ihren Schulfächern zufriedengeben werden. Es gibt keinen einsehbaren Grund, warum für das Fach Englisch nun ein sehr guter, praxisorientierter Lehrplanteil A vorliegt, während die übrigen Fachlehrkräfte mit umständlichem Kompetenzengeschwurbel abgespeist werden.

Wenn die BKSD nun auch noch zweckdienliche Rahmenbedingungen für die Projektarbeit definiert und die Teilautonomie wieder einschränkt, wird Monica Gschwind am Ende ihrer Amtszeit tatsächlich als Dionyse in Erinnerung bleiben, welche die Volksschule von ihrem Reformfluch befreite.

Die schwersten Unfälle passieren beim Zusammenprall mit der Wirklichkeit. Harald Schmid[11]

Felix Hoffmann, Sekundarlehrer BL

Quellen:

[1] Fred Ammon: https://zitatezumnachdenken.com/fred-ammon/829

[2] Frei nach: https://www.kindernetz.de/infonetz/laenderundkulturen/geld-euro/midas/-/id=32926/nid=32926/did=32900/1a0wiul/index.html

[3] https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=c9bf5491812f4910b1abd3c7c47042c5-332&filename=Text_Interpellation&v=2&r=PDF&typ=pdf

[4] https://condorcet.ch/2019/12/unzureichender-leseunterricht/

[5] https://condorcet.ch/2020/05/leseunterricht-kurswechsel-dringend-noetig/

[6] https://www.lvb.ch/docs/magazin/2019-2020/01-September-2019/36_UEGK-Baselland-schlechtes-Zeugnis_lvb-inform_1920-01.pdf

[7] https://ag.lehrplan.ch/index.php?code=e|94|3

[8] http://www.schulen-weesen-amden.ch/fileadmin/oswa/dokumente/bewertung.pdf

[9] https://www.gymoberwil.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/leitfaden_fma_15_16.pdf

[10] https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/handbuch/unterricht/stundentafeln-lehrplaene/volksschule/projektarbeit/dokumente-projektarbeit-3-zyklus/projektarbeit-bewertungsraster.pdf/@@download/file/Projektarbeit_Bewertungsraster.pdf

[11] https://www.aphorismen.de/zitat/219560