16.12.2020

Umfrage: Schüler/-innen zeigen immer schlechtere Leistungen

Die Starke Schule beider Basel (SSbB) führte in den vergangenen zwei Wochen eine breit angelegte Umfrage zum Thema «Leistungsniveau der Schüler/-innen heute im Vergleich zu vor 5 Jahren» bei den Lehrpersonen der Schulstufen Primar, Sek 1 und Sek 2 durch. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Eine deutliche Mehrheit der Lehrpersonen stuft die Leistungen der Schüler/-innen heute schlechter oder deutlich schlechter ein als früher.

An der Umfrage beteiligten sich 506 Lehrpersonen der Volksschulen sowie der weiterführenden Schulen aus den beiden Basler Halbkantonen. Damit ist sie aussagekräftig. Teilnehmen durften ausschliesslich Lehrpersonen, die über mindestens 5 Jahre Unterrichtserfahrung verfügen und damit die Situation heute mit der von früher vergleichen können. Die Pädagoginnen und Pädagogen gaben Auskunft darüber, wie sie die Entwicklung der Leistung der Schüler/-innen in den verschiedenen Fächern sehen. Dabei konnten sie folgende fünf Abstufungen verwenden: «deutlich schlechter», «schlechter», «ungefähr gleich», «besser» und «deutlich besser». Die Lehrpersonen konnten ihre Einschätzung und die Ursachen differenziert begründen.

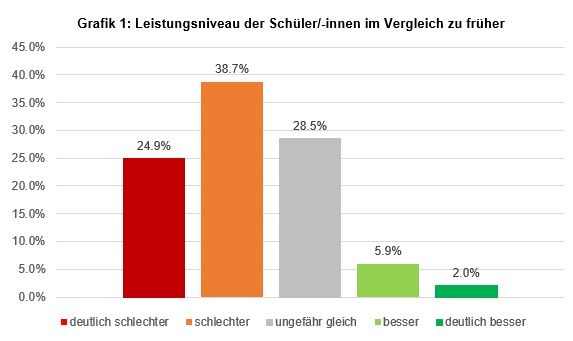

Die Ergebnisse sind deprimierend: Das Leistungsniveau der Schüler/-innen wird von den Lehrpersonen im Vergleich zu vor 5 Jahren oder früher mit 63.6% als schlechter oder deutlich schlechter eingestuft. Lediglich 7.9% stufen die Leistung der heutigen Schüler/-innen als besser oder deutlich besser ein. 28.5% sehen keinen relevanten Leistungsunterschied (siehe Grafik 1).

Signifikanter Unterschied in den beiden Basler Halbkantonen

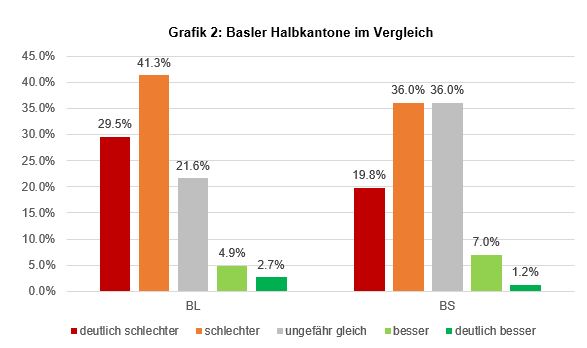

Von den 506 Lehrpersonen unterrichten 264 in Baselland, 242 in Baselstadt. In beiden Halbkantonen sind sich die Befragten einig: In Baselland geben 70.8% an, dass das heutige Niveau entweder schlechter oder deutlich schlechter sei. Der Stadtkanton macht dieselbe Aussage mit 55.8%. Lediglich 7.6% in BL resp. 8.2% in BS gaben an, dass sich das Leistungsniveau der Schüler/-innen in den letzten Jahren im Vergleich zu früher verbessert habe (siehe Grafik 2).

Dass die Baselbieter Lehrpersonen eine grössere Verschlechterung des Leistungsniveaus sehen als ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen im Stadtkanton, hat möglicherweise auch mit dem etwas exotischen Schulmodell (Orientierungs- und Weiterbildungsschule) der vergangenen Jahrzehnte zu tun, welches erst vor Kurzem ersetzt wurde. Viele Fachleute machen dieses Basler Schulmodell für die Bildungsmisere in den letzten 15 Jahren verantwortlich.

Vergleich zwischen den einzelnen Schulstufen

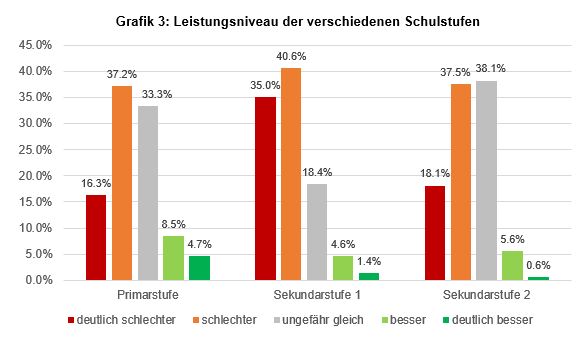

Werden die drei Schulstufen Primar, Sek 1 und Sek 2 beider Halbkantone miteinander verglichen, schliesst die Sekundarstufe 1, also die Klassen des 7. – 9. Schuljahres, am schlechtesten ab: 75.6% der Befragten gaben an, dass sich das Niveau verschlechtert oder sogar deutlich verschlechtert habe. Nur 24.4% schätzen die Lage so ein, dass entweder eine Verbesserung (6.0%) oder eine Stagnation (18.4%) des Leistungsniveaus stattgefunden habe.

Insgesamt sieht das Bild auf allen drei Schulstufen ähnlich aus: Jeweils über die Hälfte der Befragten sehen eine Verschlechterung und die Anzahl Stimmen, die eine Verbesserung feststellen können, ist erschreckend tief. (siehe Grafik 3)

Lehrpersonen sehen klare Gründe für den Bildungsabbau

307 Lehrpersonen haben ihre Einschätzung der Entwicklung des Leistungsniveaus differenziert in einer Stellungnahme erläutert. Die Auswertung der Rückmeldungen zeigt vor allem sechs hauptsächliche Gründe für die Verschlechterung des Bildungsniveaus auf:

- Die Schüler/-innen seien heute im Vergleich zu früher deutlich weniger belastbar. Auch die Konzentrationsfähigkeit habe stetig abgenommen.

- Mehr Schüler/-innen erhalten heute weniger Halt und Unterstützung von zuhause, was in der Schule aufgefangen werden müsse. Dies beanspruche erhebliche zeitliche Ressourcen zulasten der Unterrichtszeit.

- Der Wechsel von 5 auf 6 Primarschuljahre sowie die Verkürzung der Sekundarschule von 4 auf 3 Schuljahre führe zu einer deutlich grösseren Heterogenität im sechsten Primarschuljahr. Insbesondere die leistungsstarken Schüler/-innen würden im letzten Primarschuljahr nicht optimal gefördert werden können. Im heutigen sechsten Primarschuljahr könne quantitativ und qualitativ nicht derselbe Unterrichtsinhalt vermittelt werden wie im damaligen 1. Sekundarschuljahr.

- An immer weniger Tagen könne aufgrund von zahlreichen Projekten und Projektwochen, Lagern, Sporttagen, Schulreisen, Zukunftstag, schulinternen Weiterbildungen usw. nach Stundenplan Fachunterricht erteilt werden. Die effektive Unterrichtszeit sei deutlich geringer als noch vor wenigen Jahren.

- In den Fremdsprachen (Französisch, Englisch) wird die Mehrsprachigkeit mit den dazugehörigen Lehrmitteln «Mille feuilles», «Clin d’oeil», «New World» als Hauptgrund angegeben. Zahlreiche Fremdsprachenlehrpersonen machen diese Lehrmittel und die darunter liegende Ideologie für den Bildungsabbau verantwortlich. Erwähnt wurde mehrfach die fehlende Grammatik und der wenig strukturierte Aufbau in diesen Lehrmitteln.

- Der neue Lehrplan mit seinen Kompetenzbeschreibungen sei unbrauchbar oder wenig hilfreich. Viele Lehrpersonen machen die zahlreichen Reformen der vergangenen Jahre für den Bildungsabbau verantwortlich.

Exemplarisch einige Beispiele von Rückmeldungen

«Mit vielen Reformen, beginnend mit der Entrümpelung der Lehrpläne, v.a. aber durch die Individualisierung des Unterrichts und die Aufweichung der Lernziele schon in der Primarschule (frühere Lernziele für die 1. Klasse sind heute erst nach der 3. Klasse verbindlich zu erreichen) wurde die Lehrerschaft dazu gebracht, die Verantwortung für den Lernfortschritt an die Schüler zu übertragen.»

«Maturanden und Studenten (ich unterrichte auch ein Modul an der Hochschule) haben z.T. grosse Probleme mit der Rechtschreibung, im Strukturieren von Gedankengängen, können nicht sorgfältig recherchieren (…)»

«Das sprachliche Niveau in der Muttersprache ist sehr stark zurückgegangen»

«Wir kopieren seit Jahren immer mehr das angelsächsische Schulsystem mit dem Verschieben der Schwerpunkte auf Testen, Controlling (Output) anstelle der Fokussierung auf die besondere Kompetenz von Lehrkräften.»

«Kombifach Geschichte und Geografie [in Basel-Stadt] führt dazu, dass die Kinder keinerlei Grundlagen mehr besitzen. Stoff, der eigentlich vorausgesetzt war, wird gar nicht oder nur wenig behandelt.»

«Digitalisierung ist ein weiterer Rückschritt, da die kognitive Komponente durch die Tastatur unzureichend gefördert wird. (…) Mobiltelefone (WhatsApp) und Laptops lenken stark ab und die Konzentration sinkt rasch.»

«Sprachliche Grundkompetenzen (Satzbau, Rechtschreibung, Fragen so beantworten, dass auch jemand die Antwort versteht, der die Frage nicht gelesen hat) sind nicht mehr vorhanden, wenn die Schüler an die Sekundarschulen kommen. Harmosreform hat eine massive Verschlechterung gebracht: Viel zu viel Ungenaues und Ungefähres wird auf der Primarstufe akzeptiert. Die heutigen 7. Klässler/-innen haben in etwa das Niveau früherer 6. Klässler/-innen. Fragwürdiger Ansatz, auf Korrektheit nicht zu bestehen und dafür ausgiebig neuronale Autobahnen für Falsches entstehen zu lassen.»

«Repetitionen sind bildungspolitisch nicht erwünscht, da sie teuer sind. Die zahlreichen daraus resultierenden Folgen führen dazu, dass Lehrpersonen ihre Ansprüche kontinuierlich runterschrauben.»

«Der Wechsel von 5/4 auf 6/3 kommt aus folgenden Gründen einem Bildungsabbau gleich: 1. Die Primarlehrkräfte sind für das sechste Schuljahr nicht ausgebildet, d.h. es fehlt ihnen der Lehrstoff für dieses Jahr und das dazugehörende Fachwissen. 2. Die Leistungsschere der SuS ist bereits im vierten und fünften Jahr auf der Primarstufe gross. Im 6. Jahr kann diese Heterogenität auch mittels der effizientesten Binnendifferenzierung nicht mehr aufgefangen werden.»

Obwohl eine deutliche Mehrheit der schriftlichen Rückmeldungen auf Verschlechterungen eingehen, gab es auch einzelne positive Kommentare:

«Ich unterrichte seit 30 Jahren. Das Niveau im Fach Englisch hat sich ganz im Gegensatz zu Französisch enorm verbessert. Dafür gibt es viele Gründe. Der wichtigste ist vielleicht die Eigenmotivation der SuS: Englisch ist cool, Englisch ist „einfach“, Englisch muss man können. Die Welt eines Teenagers ist Englisch, die Musik, die Filme und Serien auf Netflix, die Online-Videospiele. Bei letzterem wird auch international gespielt, geschrieben und gesprochen, englisch. Ein weiterer Grund, die zwei Jahre an der Primarschule bringen etwas, die SuS kommen mit einem sehr guten Hörverständnis und können sich mündlich ausdrücken. Nächster Grund: Die Englischlehrmittel sind besser als alle anderen. „Ready for English“ war top, „New World“ ist ok.»

«Breiteres Wissen punkto ICT durch gute ICT-Infrastruktur für jeden SuS. Geübter in Kopfrechnen durch effizientere Übungsprogramme. Qualitativ hochwertigere Lehrmittel als früher.»

«Die englische Sprache ist sehr präsent. Viele SchülerInnen kommen täglich mit dieser Sprache in Berührung. Sie schauen auch vermehrt Serien auf Netflix (oder 'streamen' sie sonst wo) auf Englisch, was auch dazu führt, dass sich ihr Niveau im Englisch verbessert. Dennoch gibt es jedoch einzelne SchülerInnen, die ein sehr schlechtes Niveau haben. Ich würde ergänzend sagen, dass auch die Niveauunterschiede im Englisch grösser werden.»

«Die SuS bringen mehr Grundwissen zu den einzelnen Themen mit. Früher waren das meist nur einzelne SuS, die im Voraus bereits etwas wussten und beitragen konnten, heute sind das mehrere SuS und vertieftere Informationen.»

Fazit

Auffallend und bemerkenswert ist, dass einer der genannten Hauptgründe für die vermutete Leistungsreduktion die verminderte Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit sowie die nicht vorhandene Fähigkeit ist, Gedankengänge zu verknüpfen und vernetzt zu denken. Ein vernichtendes Urteil der Lehrpersonen also für den eingeführten kompetenzorientierten Lehrplan, der genau diese Fähigkeiten hätte besonders fördern sollen. Es ist offensichtlich, dass mit 3'536 Kompetenzbeschreibungen im Lehrplan die tatsächlichen Stoffinhalte im Unterricht reduziert wurden und so auch diverse überfachliche Fähigkeiten darunter leiden. Die Schüler/-innen haben heute mehr Mühe, einfachen Gedankengängen strukturiert zu folgen, als dies früher der Fall war.

Die SSbB erkennt als ein eklatanter Grund für die Verschlechterung insbesondere das schleichend eingeführte Change-Management punkto Methodik und Didaktik des Unterrichts. Ohne Not wurde ein ruhiger, konzentrierter Unterricht, bei dem die Schüler/-innen das fachliche Basisverständnis erlangen, diskreditiert sowie als verpönt und ewiggestrig dargestellt. Gruppenarbeit sowie das selbstorganisierte Lernen werden hingegen zum Mass aller Dinge erklärt. Von Leitung und Führung losgelöste Lektionen, in denen die Schüler/-innen auf Kosten immenser Unterrichtszeit selbst zu entdecken versuchen, sich aufgrund von Lärm kaum konzentrieren können, zur Hauptsache beschäftigt sind und oft falsche Resultate erzielen, haben für den Lernerfolg fatale Folgen.

Insbesondere auf der Sekundarstufe 1 müssen die Lehrpersonen zudem immer mehr Fächer unterrichten. Die Problematik besteht, seit die Pädagogische Hochschule (PH) die fachliche Ausbildung der angehenden Sek. 1-Lehrpersonen von der Universität weitgehend übernommen hat. Wertvolle Studienzeit wird für praxisferne Inhalte verschleudert und fehlt letztendlich in der Fachausbildung der Studierenden.

Es ist wichtig, dass Wissensinhalte und deren Zusammenhänge in den einzelnen Fächern stärker gefördert werden, damit eine weitere Verschlechterung des Leistungs- und Bildungsniveaus der Schüler/-innen aufgefangen werden kann. Die Schüler/-innen haben es verdient, eine qualitativ gute Schulausbildung zu erhalten und damit auf die weiterführenden Ausbildungsangebote optimal vorbereitet zu werden.

Michael Pedrazzi

Vorstand Starke Schule beider Basel