09.11.2022

Pädagogen foutieren sich um Bedürfnisse der Wirtschaft

Das kleine «Schulmuseum Bern» mit der innovativen Museumsleiterin Andrea Matter hat kürzlich ein Experiment gestartet: Es will nicht einfach die Welt der Schiefertafeln, Tintenfässchen und Federkielen zeigen, sondern einen Ausblick auf die Zukunft der Schule gewähren. Dazu wurde eine Umfrage lanciert, um die möglichen Reformbewegungen zu ermitteln. Beantwortet werden soll diese Kernfrage: In welche Richtung soll sich unser Bildungswesen weiterentwickeln, was soll die Schule über Bord werfen, worauf soll sie sich zurückbesinnen?

Das Resultat nach den Antworten von über 1100 Teilnehmern an der Umfrage: Nur ganz wenige setzen auf die traditionellen Bildungsinhalte Lesen, Schreiben und Mathematik. Grossgeschrieben wird hingegen die Individualisierung und die Personalisierung. Für das Resultat, das signifikant an den Bedürfnissen der Berufswelt vorbeizielt, sind die vor allem Pädagogen im Kanton Bern und die Studenten der Pädagogischen Hochschule (PH) Bern verantwortlich. Sie bilden die Mehrheit im Teilnehmerfeld der Umfrage, wie Ausstellungsbetreuerin Ruth Plüss zum «Nebelspalter» sagt.

In der Schweiz sind seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Kantone für die Schulbildung verantwortlich. Die staatliche Hoheit über die Schule wird bis heute aber auch kritisch gesehen. Das Schulmuseum Bern stellt daher die Frage, ob die Volksschule in dieser Form weiter bestehen oder ein Abbau an staatlicher Lenkung erfolgen soll. Denn Wissen, wie Matter schreibt, ist heute jederzeit und von überall aus abrufbar. Reicht das, um die globalisierten Probleme lösen zu können? Bringt uns künstliche Intelligenz oder die sinnliche Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit weiter? Individualisierung oder Gemeinschaftssinn? Traditioneller Unterricht oder Home-Schooling? Fünf vom Schulmuseum formulierte, fiktive Initiativen geben die Stossrichtungen vor.

Fünf Initiativen, fünf Schulentwicklungsmöglichkeiten

Man könnte sich beispielsweise mit der Initiative «für eine smarte Schule» politisch für eine konsequente Digitalisierung der Schule einsetzen, oder mit der Initiative «Nein zu den Bildungsexperimenten» eine Rückbesinnung auf die traditionellen Erziehungs- und Bildungsmethoden fordern. Die drei weiteren «Fantasie-Initiativen» zeichnen Wege vor, wie es in Richtung Abbau der Staatsschule gehen könnte, in Richtung Aufbau einer «Schule für alle» mit Chancengleichheit oder für eine Schule, in der Kreativität und Individualität grossgeschrieben werden.

Auf der Internetseite «www.schule-zukunft.ch», die mit dem Museum verlinkt ist, kann man sich mittels Fragebogen ein bildungspolitisches Profil erstellen lassen. Das Programm berechnet dann, welche der fünf fiktiven Initiativen am besten zu einem passen.

Keine Noten, keine Selektion

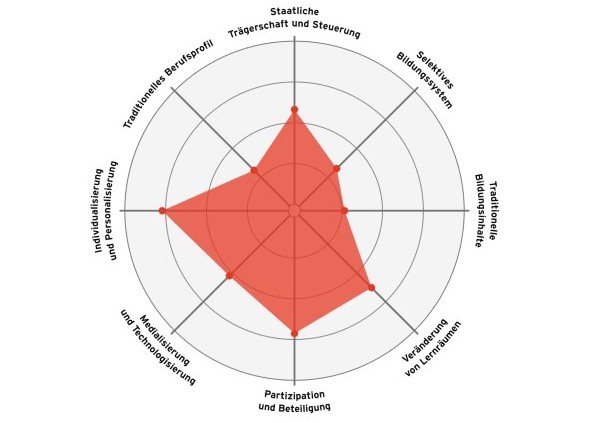

Das bemerkenswerte Resultat nach 1171 Teilnehmenden (Stand 6. November): Die meisten wünschen sich eine Individualisierung und Personalisierung der Schule und mehr Beteiligung der Schüler. Diese Positionen (siehe Smartspider) bedeuten, dass sich die Mehrheit der Umfrageteilnehmer für eine Schule ohne Noten aussprechen, für Schulen als Ort gelebter Demokratie, wo die Kinder über das eigene Lernen und bei Fragen zur Schulorganisation stärker mitreden können, wo es weniger Quervergleiche in der Lerngruppe gibt und die Schule als Coach verstanden wird.

Wenig Fürsprecher finden traditionelle Bildungsinhalte oder eine rechtzeitige Selektion der Schüler in die drei Leistungszüge Realschule, Sekundarschule und Sekundarschule gymnasialer Abteilung. Die Gleichheit aller scheint den Teilnehmenden der Umfrage wichtiger.

Es ist nach Aussage des Schulmuseums Bern ein Umfrage-Ergebnis, das durch die an der Schulentwicklung besonders interessierten Personenkreise geprägt ist, insbesondere durch PH Bern und die Pädagogen im Kanton.

Die Resultate der Umfrage stehen diametral zum Volkswillen. Noch immer will eine Mehrheit der Schweizer Noten an den Schulen. Das Ergebnis ebenso liegt quer zu den Bedürfnissen der Berufsschüler beziehungsweise der Wirtschaft. Eine Erhebung der Berufsschule Lenzburg in diesem Frühling hat beispielsweise ergeben, dass die Berufsschüler ihre grössten Defizite beim Lesen und Schreiben orten und dort eine Verbesserung erwarten.

Auf den Punkt bringt es der frühere, langjährige Schuldirektor der Berufsschule Thun, Hansrudolf Gerber: «Die Berufsbildung verlangt andere Kompetenzen als die Umfrage des Schulmuseums Bern zeigt. Wer nicht lesen und schreiben kann, kann die Aufgaben nicht erfüllen.» Eine Schule ohne Noten ziele an der Lebenswirklichkeit vorbei. «Die Kinder wollen wissen, wo sie stehen. Das sehe ich schon bei meinen Grosskindern; das ist nicht einfach negativ.»

Wenn einer die Bedürfnisse der Wirtschaft kennt und sie mit den Erfahrungen der Volksschule verschmelzen kann, dann ist es Gerber. Er begann mit einer Lehre als Maschinenzeichner, arbeitete sich zum Ingenieur Maschinenbau empor, wurde Primarlehrer, studierte später Berufspädagogik und leitete schliesslich eine Berufsschule.

Pädagogische Hochschulen «im falschen Film»

Den Pädagogischen Hochschulen wirft er vor, dass sie sich «im falschen Film» befänden - «ideologisch unterwegs wie in einer Sekte». «Die Wirtschaft benötigt Selektion. Gute Firmen selektionieren immer noch stark, selbst in Phasen von Fachkräftemangel», sagt er. Und bei näherer Betrachtung der Umfrage ist ihm aufgefallen, dass sich alles «nur um den Kunden» dreht - den Schüler. Gerber sagt: «Auch die Lehrer müssten Bereitschaft zeigen, sich im Rahmen einer Bildungsreform neu zu erfinden.» Doch daran würden die PHs nicht arbeiten. Bei den Intellektuellen gehe es um Sozialkompetenz, «aber, wenn ein Lehrer keine Führungsqualität hat, dann ist er nach einem halben Jahr weg, weil ihn die Schüler fertig machen.»

Der Frage, warum sich die Pädagogen an den PHs um die Wirtschaft foutieren, hat sich der frühere Baselbieter Landrat und Sekundarschullehrer Jürg Wiedemann gestellt. Wiedemann hat in der Nordwestschweiz mit dem Verein «Starke Schule beider Basel» ein grosses, referendumsfähiges Netzwerk aufgebaut und erhält viele Feedbacks aus den Pädagogischen Hochschulen.

Nur Interesse am Neuen

Er geht mit den Lehrerkaderschmieden ins Gericht: «An den schweizerischen PHs sind hochqualifizierte Personen angestellt, die vor allem wissenschaftlich arbeiten wollen. Das Dozieren und das Ausbilden der angehenden Lehrpersonen in dem Sinne, dass die Studentinnen und Studenten das Rüstzeug bekommen sollen, um traditionell und gut unterrichten zu können, ist für sie wenig interessant.» Die PHs entwickelten teilweise abstrakte, nicht überprüfbare Reformen wie das «Sprachbad mit dem Lehrmittel Milles feuilles», das den Französischunterricht in vielen Kantonen zum Absturz gebracht hat. Wiedemann: «Solche neuen Ideen wollen die PHs ihren Studierenden unterjubeln. Wer nicht mitmacht, sondern das Neue hinterfragt, wird abgewürgt.» Das präge die angehenden Lehrer und folglich auch das Umfrage-Ergebnis.

Das Schulmuseum Bern

Das Schulmuseum Bern ist aus einer Sammlung mit rund 80’000 Gegenständen hervorgegangen, die der Gründer Kurt Hofer in den 1960er-Jahren zu sammeln begann: Bücher, Wandbilder, alte Gerätschaften aus dem Chemie- und Physikunterricht, Möbel, Schiefertafeln, ausgestopfte Tiere. Über die Jahre erhielt er immer mehr Anfragen von Privatpersonen und Schulhaus-Vorständen, die ihm ihre Antiquitäten überlassen wollten. Er lagerte alles in seinem Einfamilienhaus ein.

2008 konnte dann im Schloss Köniz ein Schulzimmer wie vor 100 Jahren eingerichtet werden. Noch immer ist man daran, die gesammelten Objekte zu archivieren und digital zu erfassen.

Daniel Wahl

Journalist Nebelspalter