14.09.2023

Mehrheitsfähige Kompromisslösung beim Übertrittsverfahren

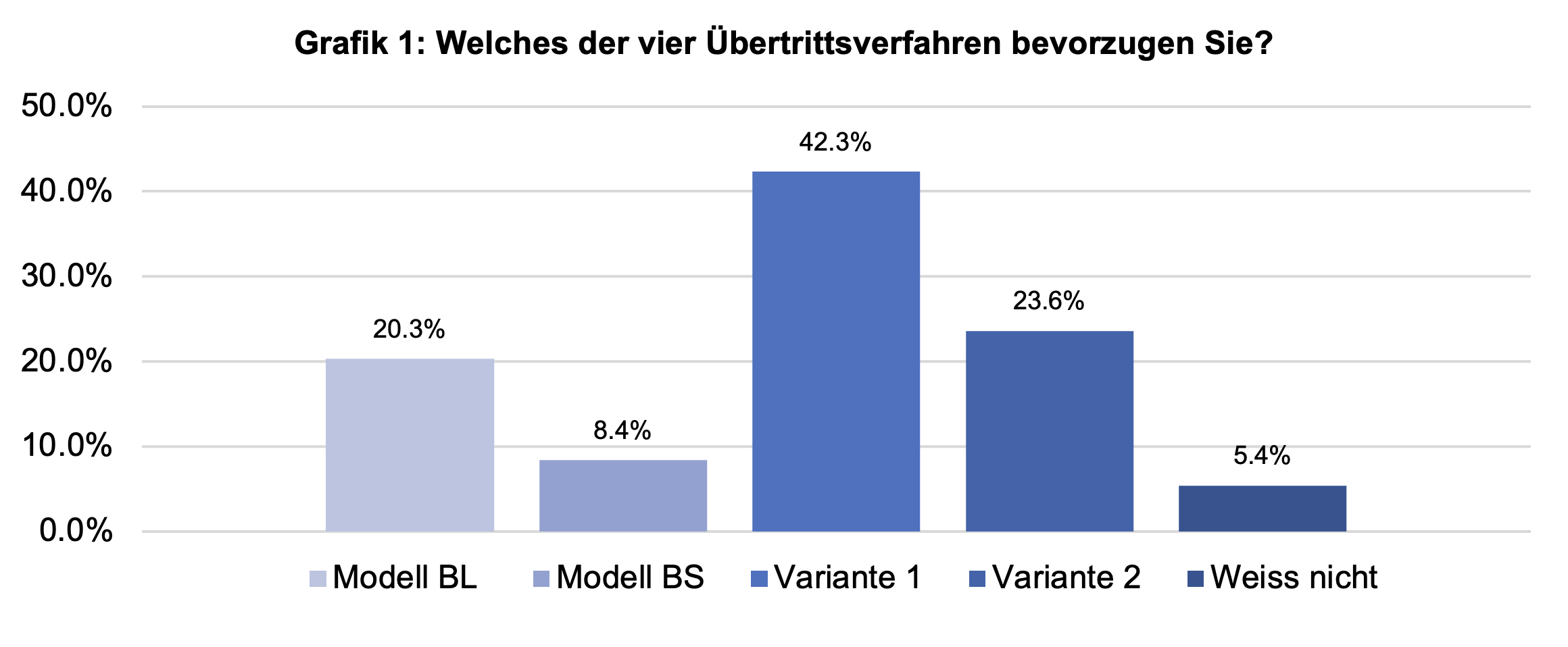

Die von der Starken Schule beider Basel (SSbB) kürzlich durchgeführte Umfrage betreffend zwei neuen Varianten eines Übertrittsverfahren Primarschule-Sekundarschule zeigt ein deutliches Bild: 65.9% favorisieren eines der beiden neu zur Diskussion gestellten Modelle (Variante 1 oder 2). Nur 28.7% bevorzugen eines der beiden heute in den beiden Basler Halbkantonen angewendeten Übertrittsverfahren (Modell BS oder BL). 5.4% konnten sich nicht entschieden (siehe Grafik 1).

Hintergrund der Diskussionen: Trotz eines Notenschnittes von 4.83, welcher für das Leistungsniveau E der Sekundarschule befähigen würde, empfahl eine Lehrperson der Primarschule Frenke in Liestal eine Schülerin in das tiefste Leistungsniveau A. Dies löste unter Eltern, Lehrpersonen und Politiker*innen heftige Kritik aus, zumal gegen die Empfehlung der Primarlehrperson rechtlich keine Beschwerde erhoben werden kann.

Neu vorgeschlagene Varianten schneiden bei der Mehrheit besser ab

Die SSbB arbeitete auf Basis der Rückmeldungen von über 500 Lehrpersonen im Rahmen einer ersten Umfrage zwei neue Varianten aus und stellte diese zusammen mit den beiden heute angewendeten Modellen in einer Folgeumfrage zur Diskussion. Eine beachtliche Zahl von 563 Personen (davon 480 Lehrpersonen) aus den beiden Basler Halbkantonen nahmen an der Umfrage teil.

Beschreibung der vier verschiedenen Übertrittsverfahren:

- Heute gültiges Übertrittsverfahren in Baselstadt (Modell BS): Der Schnitt der Noten beider Zeugnisse der 6. Primarklasse ist massgebend, wobei Deutsch, Mathematik und NMG je dreifach zählen, Französisch und Englisch je eineinhalbfach und Gestalten, Musik und Sport je einfach. Für den Übertritt ins Leistungsniveau P muss ein Schnitt von 5.25, für den Übertritt ins Niveau E ein Schnitt von 4.5 erreicht werden. Diese Zuweisungskriterien sind damit klar und für die Erziehungsberechtigten nachvollziehbar.

- Heute gültiges Übertrittsverfahren in Baselland (Modell BL): Die Klassenlehrperson macht eine Zuweisungsempfehlung. Dabei sind nicht nur die Zeugnisnoten der Fächer Deutsch, Mathematik und NMG entscheidend, sondern auch die Gesamtbeurteilung der Klassenlehrperson. Diese Empfehlung kann von den Eltern nicht angefochten werden. Sind sie mit der vorgeschlagenen Zuweisung nicht einverstanden, kann das Kind in den Fächern Mathematik und Deutsch eine Übertrittsprüfung schreiben.

- Neu zur Diskussion gestellte Variante 1: Klassenlehrpersonen sollen nur noch eine massgebende Empfehlung aussprechen, wenn der Notenschnitt aller Fächer am Ende der Primarschule zwischen 4.40 - 4.60 (Spielraum zwischen A- und E-Niveau) respektive zwischen 5.15 - 5.35 (Spielraum zwischen E- und P-Niveau) liegt. Die Lehrperson spricht dann, basierend auf den nicht in den Noten abgebildeten Faktoren, die Empfehlung für ein Niveau aus. Sind die Erziehungsberechtigten mit der empfohlenen Einteilung nicht einverstanden, kann eine Übertrittsprüfung in Mathematik und Deutsch absolviert werden. Liegt der Notenschnitt nicht innerhalb dieser beiden Intervalle, so erfolgt die Einteilung wie folgt: Niveau A (Notenschnitt kleiner als 4.40), Niveau E (Notenschnitt zwischen 4.6 und 5.15), Niveau P (Notenschnitt 5.25 oder höher).

- Neu zur Diskussion gestellte Variante 2: Alle Schüler*innen schreiben im Fach Deutsch sowie im Fach Mathematik eine vom Kanton ausgearbeitete Abschlussprüfung. Diese Note, verrechnet mit den beiden Noten der letzten beiden Zeugnisse, ergibt eine Abschlussnote in Deutsch sowie in Mathematik. In den anderen Fächern entsteht die Abschlussnote aus den Noten der letzten beiden Zeugnisse. Aufgrund des Gesamtschnittes aller Abschlussnoten, wobei Deutsch und Mathematik stärker gewichtet werden, erfolgt eine eindeutige Einteilung.

Kombination aus Zeugnisnoten und Empfehlung der Klassenlehrperson wird favorisiert

Bei der Frage, welches der vier genannten Übertrittsverfahren bevorzugt wird, schneidet die neu zur Diskussion gestellte Variante 1 mit 42.3% Stimmen deutlich am besten ab. An zweiter Stelle folgt mit 23.6% die neue Variante 2, dicht gefolgt vom aktuellen Übertrittsverfahren in Baselland, welches von 20.3% der Befragten favorisiert wird. An letzter Stelle liegt das Verfahren von Baselstadt, welches lediglich 8.4% der Stimmen erhielt (siehe Grafik 1).

Von den 563 an der Umfrage teilnehmenden Personen haben 210 Personen zusätzlich die Möglichkeit genutzt, die Vor- und Nachteile der beiden neuen Varianten 1 und 2 detailliert zu beschreiben sowie ihre Wahl zu begründen.

Rückmeldungen zur neu zur Diskussion gestellten Variante 1

Der meistgenannte Vorteil der Variante 1 ist die Transparenz. In welches Leistungsniveau der Sekundarschule ein Schulkind eingeteilt wird, wird massgebend durch die Noten bestimmt. Übertrittsentscheidungen werden, sofern die Noten eindeutig sind, nicht aufgrund persönlicher Eindrücke und Haltung der Primarlehrpersonen gefällt, wodurch weniger Diskussionsspielraum vorhanden ist. Ein derart bedenklicher Fall, wie er an der Primarschule Frenke geschah, wird mit diesem Übertrittsverfahren verhindert. In knappen und unklaren Situationen können überfachliche Kompetenzen gleichwohl in die Entscheidung miteinbezogen werden.

Der geringere Beurteilungsspielraum findet bei mehreren Befragten auch keinen Gefallen. Sie wünschen sich deutlich mehr Platz für Aspekte wie Arbeitshaltung, Motivation, Sozialkompetenz etc. und finden, dass die Noten, welche je nach Lehrperson oder Schulstandort sehr unterschiedlich ausfallen, zu viel Gewicht erhalten. Ausserdem sei bei dieser Variante kein ausreichender Platz für Ausnahmen.

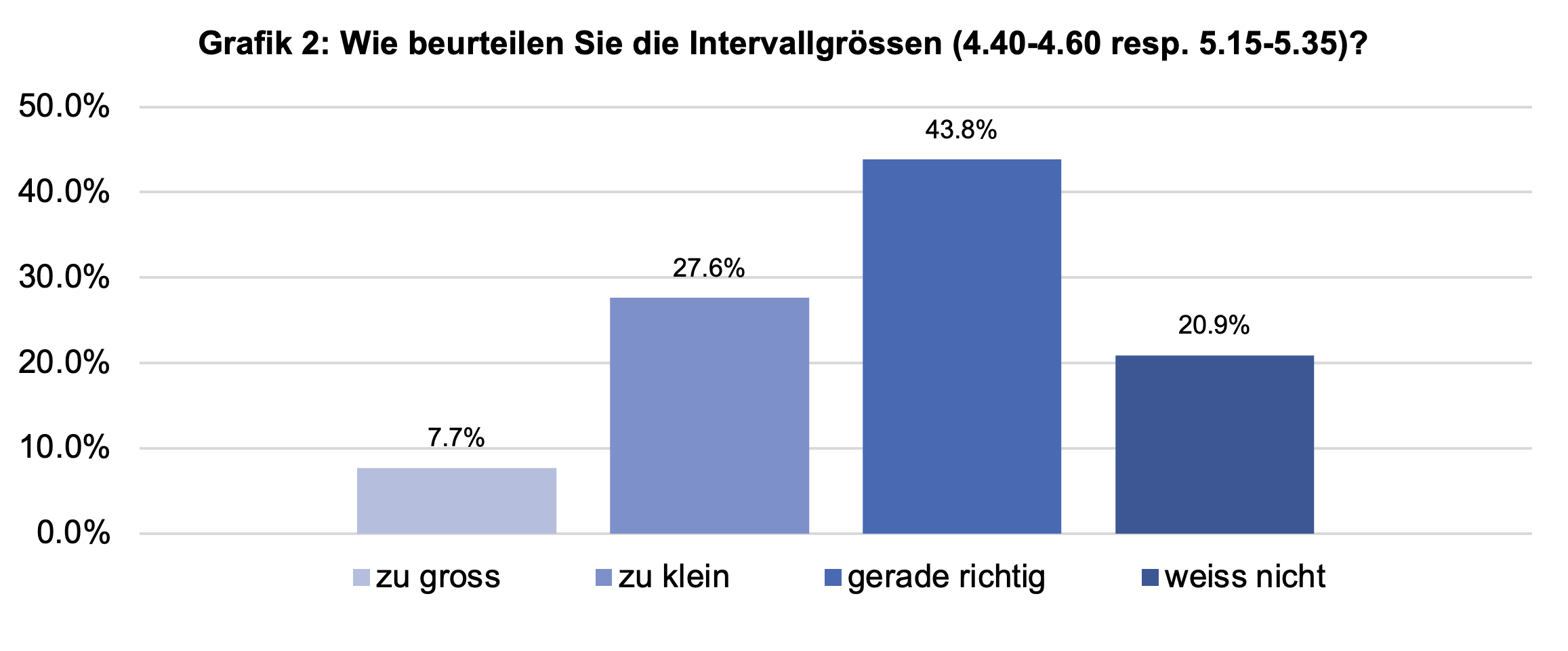

Die Niveauempfehlung der Klassenlehrperson kommt bei dieser Variante nur zum Tragen, wenn der Notenschnitt zwischen 4.40 - 4.60 (Spielraum zwischen A- und E-Niveau) respektive zwischen 5.15 -5.35 (Spielraum zwischen E- und P-Niveau) liegt. In der Umfrage gaben 43.8% der Befragten an, dass die beiden Intervallgrössen so richtig gewählt sind. 27.6% finden die vorgeschlagenen Intervallgrössen zu klein, 7.7% hingegen zu gross. 20.9% können oder möchten dazu keine Aussage machen (siehe Grafik 2).

Rückmeldungen zur neu zur Diskussion gestellten Variante 2

Die neue Variante 2 polarisiert offensichtlich stark, wobei die von den Umfrageteilnehmenden genannten Nachteile zu überwiegen scheinen: Eine kantonale Übertrittsprüfung würde für die Schüler*innen deutlich mehr Stress bedeuten, da sie eine grosse Bedeutung hat. Nicht alle Lernenden könnten mit diesem Druck gleich gut umgehen. Ebenfalls wird die stärkere Gewichtung der beiden Fächer Deutsch und Mathematik kritisiert, musische Fächer könnten so vernachlässigt werden. Zahlreiche Personen befürchten bei dieser Variante das unerwünschte Auftreten des Phänomens «Teaching to the test».

Als gewichtigen Vorteil wird die Entlastung der Klassenlehrperson genannt, da eine neutrale externe Beurteilung durch die Aufnahmeprüfung in den Übertrittsentscheid einfliesst. Ausserdem würden bei kantonalen Prüfungen die gleichen Anforderungen für alle bestehen und standortübergreifende Massstäbe gelten, was zu einer grösseren Gerechtigkeit führen würde.

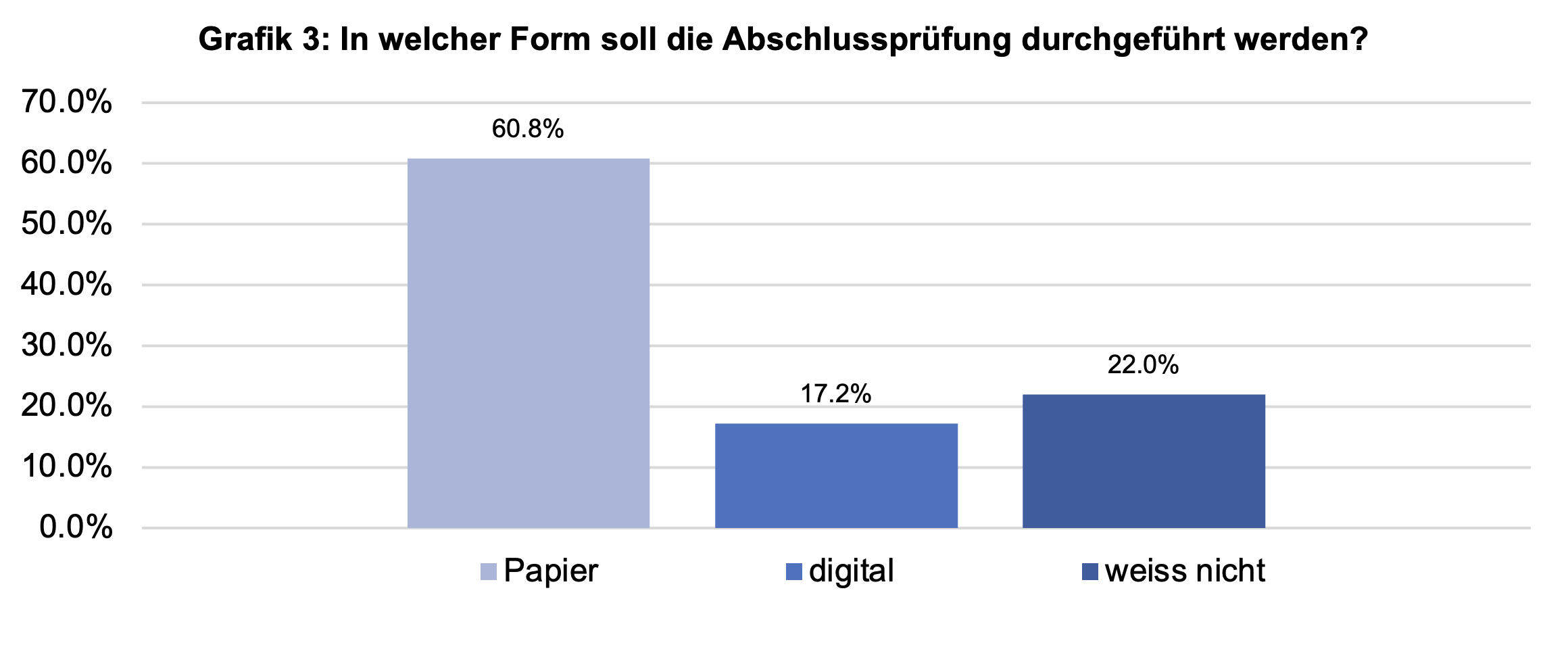

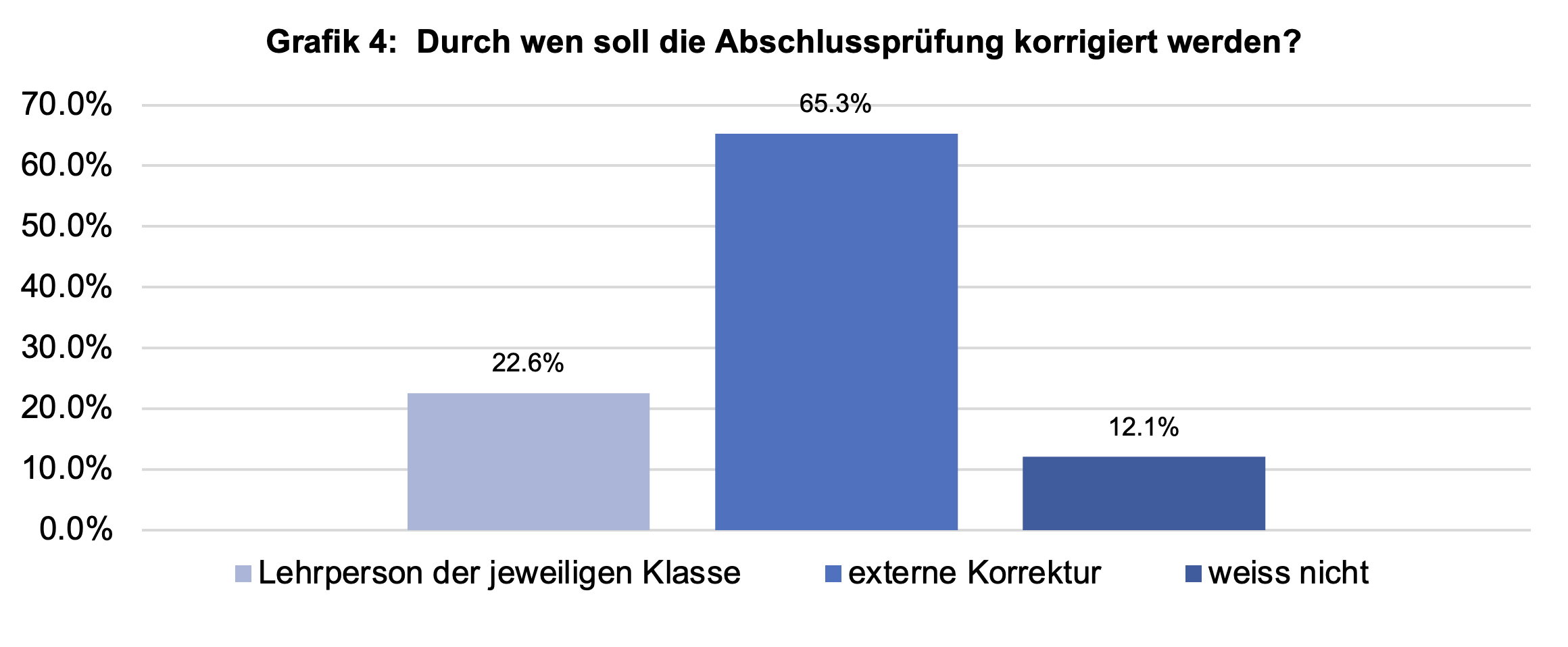

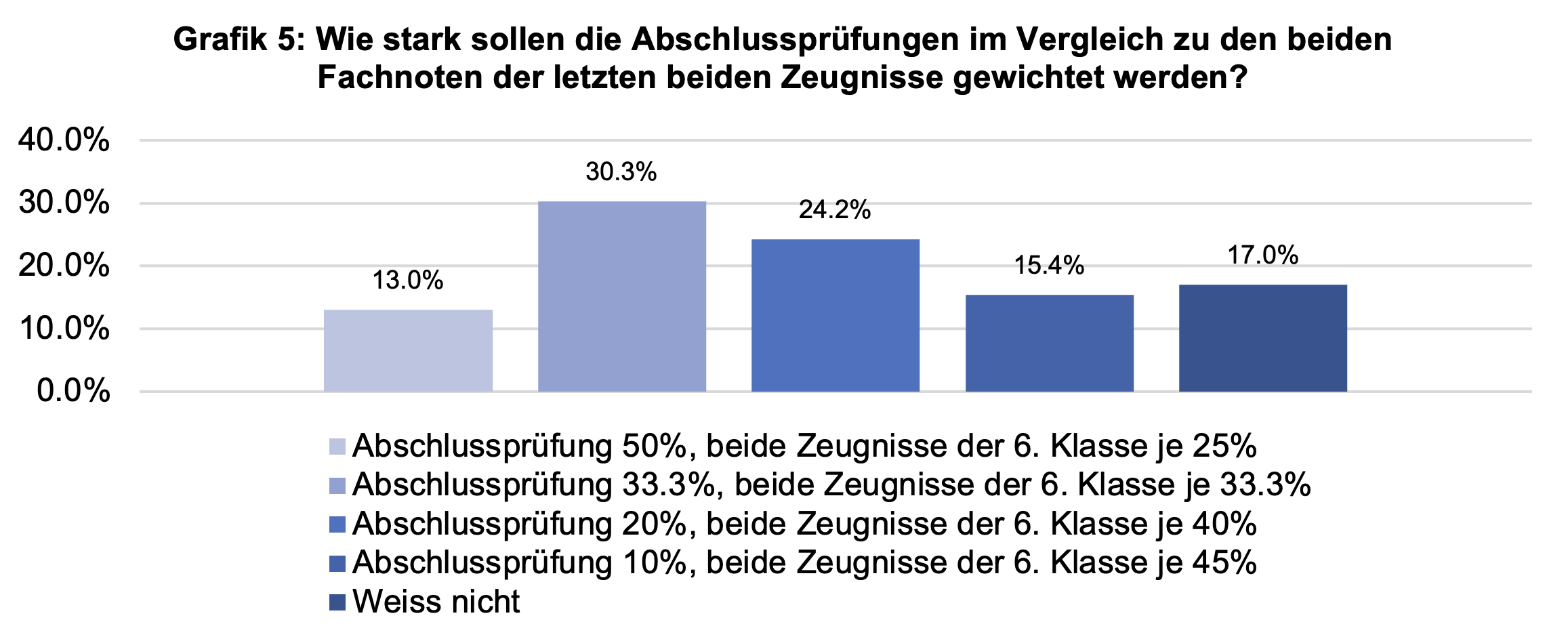

Die Umfrageteilnehmenden wurden gebeten, verschiedene Formen der Ausarbeitung einer solchen kantonalen Prüfung zu beurteilen. Die bevorzugte Variante der Befragten wäre demnach eine Prüfung auf Papier (siehe Grafik 3), welche von einer externen Stelle korrigiert wird (siehe Grafik 4), und die Note der Abschlussprüfung sowie die Noten in den letzten beiden Zeugnissen sollen mit je 33.3% gewichtet werden (siehe Grafik 5).

Deutliche Unterschiede im Abstimmungsverhalten zwischen den Primar- und den Sekundarlehrpersonen

Während nur eine kleine Mehrheit von 54.1% der Primarlehrpersonen eines der beiden neu zur Diskussion stehenden Übertrittsverfahren (Variante 1 und 2 gemäss Grafik 1) favorisieren, sind es bei den Lehrpersonen der Sekundarschulen 79.1%. Die Gründe dafür scheinen vielschichtig zu sein.

Insbesondere bei den Sekundarlehrpersonen ist die neu zur Diskussion gestellte Variante 1 hoch im Kurs, wobei sich auch bei den Primarlehrpersonen eine Mehrheit für ein neues Übertrittsverfahren ausspricht. Die neue Variante 1 scheint damit eine trag- und mehrheitsfähige Kompromisslösung zu sein, zumal die Noten in der Regel entscheidend sind und die Primarlehrpersonen nur in Grenzfällen (Notenschnitt zwischen 4.4 – 4.6 resp. 5.15 – 5.25) andere Aspekte im Rahmen einer Gesamtbeurteilung berücksichtigen und eine entsprechende Empfehlung beschliessen.

Die SSbB befürwortet eine entsprechende Änderung der beiden heute aktuellen Übertrittsverfahren in den beiden Basler Halbkantonen.

Alina Isler

Vorstand Starke Schule beider Basel