27.05.2022

Hohe Durchfallquote bei Abschlussprüfungen

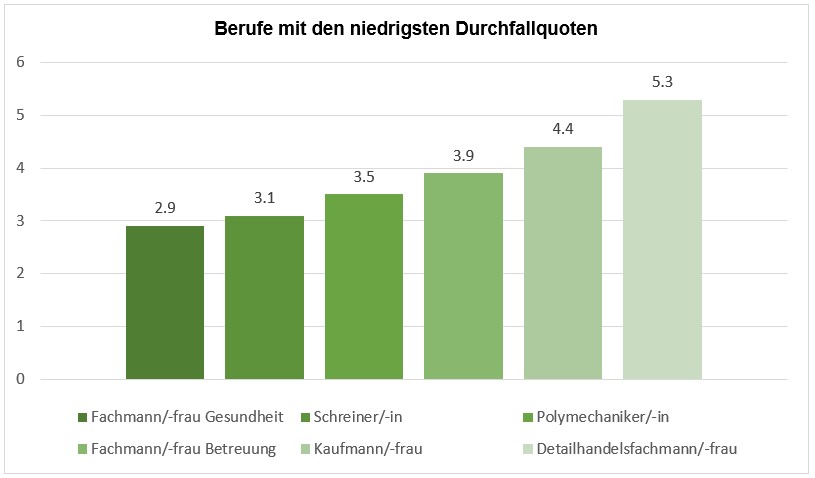

Im Jahr 2021 fielen in der gesamten Schweiz 5’889 Lehrlinge durch ihre Abschlussprüfungen, was 8.2 Prozent entspricht. Insgesamt wurden 242 Berufe ausgewertet, wobei 105 Berufe eine überdurchschnittlich hohe Durchfallquote aufweisen. Im Vergleich dazu ist bei der Matura die Durchfallquote mit circa 4% nur etwa halb so hoch.

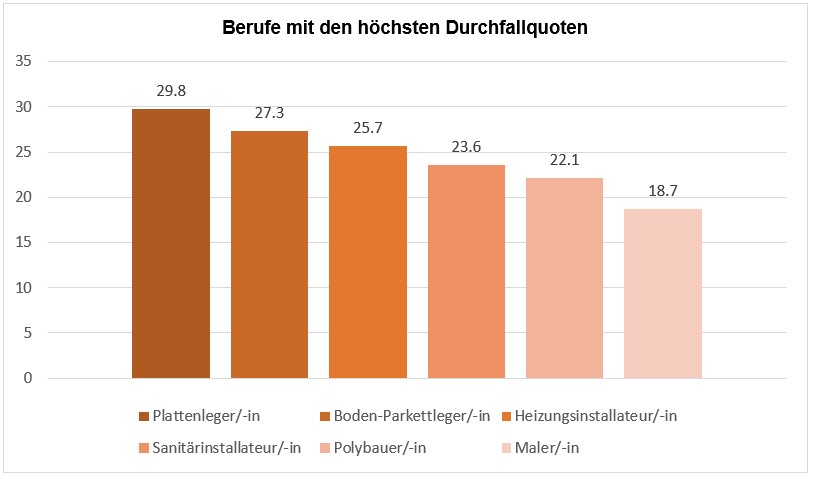

In rund 27 Berufen fielen mehr als 20% der Jugendlichen durch ihre Prüfungen. Zu diesen Berufen gehören beispielsweise Plattenleger, Sanitärinstallateure, Heizungsinstallateure und Bodenleger.

Eine klare Antwort auf die Frage nach den Ursachen für die hohen Durchfallquoten gibt es nicht. Jedoch führen die grossen prozentualen Unterschiede der Durchfallquote in den verschiedenen Regionen zu Spekulationen. Mögliche Ursachen für solche Unterschiede sind beispielsweise regional unterschiedliche Anforderungen an die Lernenden. Dadurch gäbe es eine immense Chancenungleichheit.

Überladener Schulstoff während der Ausbildung

SP-Nationalrätin Martina Munz kritisierte anlässlich einer Debatte die grosse Menge des zu bewältigenden Schulstoff. Die Lernenden würden regelrecht davon erdrückt. Sie sieht einen Lösungsansatz mit Zwischenprüfungen, so wie es am Gymnasium und an den Universitäten üblich ist.

Auffällig ist, dass vor allem in Baunebenbetrieben die Abschlussprüfung ein grosses Problem ist. Daniel Heusser, Geschäftsführer vom Verband «Boden Schweiz», betont, dass er bei den Lernenden unzureichendes Verantwortungsbewusstsein feststellt. Heusser stellt ebenfalls das Bildungswesen in Frage, das in seinen Augen zu stark akademisiert ist. Es führe zu schlechter Vorbereitung auf das Berufsleben und zu einer Meidung von handwerklichen Berufen.

Volle Auftragsbücher und Fachkräftemangel verhindern ausreichende Ausbildung

Jedoch ist dazu die Meinung der Lehrenden selbst anders: Für sie liegt das Problem hauptsächlich bei den Betrieben. So ist es nicht selten, dass gewisse Spezialwerkzeuge das erste Mal bei der Abschlussprüfung den Lernenden zu Gesicht kommen. Grund dafür sind die überfüllten Auftragsbücher sowie fehlende Gesamtarbeitsverträge unter akutem Fachkräftemangel. Das bedeutet für die Lernenden, dass sie zu wenig Zeit für eine gute Ausbildung haben.

Eine definitive Schlussfolgerung gibt es aber nicht. Es kann also sowohl an unmotivierten Lernenden liegen als auch an mangelhafter Ausbildung. Eine Lösung, um den Jugendlichen eine gute Ausbildung zu garantieren, wäre vielleicht ein flächendeckendes Monitoring von Berufsbildungsämtern. Doch ob das Problem durch eine erhöhte Aufsicht über die Betriebe bewältigt werden kann ist unklar. Es besteht das Risiko, dass wegen verschärfter Kontrolle immer weniger Betriebe überhaupt eine Ausbildung anbieten, was jedoch wichtig wäre, um die Qualität der Lehrausbildung sicherzustellen.

Jugendliche ohne Lehrabschluss haben einen schweren Weg vor sich. Einige schaffen es, die Prüfung ein Jahr später zu wiederholen und bestehen dann. Andere gelten nach der versemmelten Prüfung als nicht ausgebildete Mitarbeiter/-innen. Dadurch ist das Risiko für Kündigungen und ein niedriges Einkommen hoch. Es wirkt sich insgesamt negativ auf das Selbstwertgefühl aus und kann sogar zu psychischen Problemen und Suchtverhalten führen.

Lena Bubendorf

Sekretariat Starke Schule beider Basel