30.06.2025 - Gastbeitrag

Die Tragikomödie um Frühfranzösisch

«Wer zieht die Verantwortlichen zur Verantwortung?»

Harald Schmidt[1]

Die Fakten

Seit der Auswertung der letzten Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK) von 2023 liegen die Fakten auf dem Tisch und die Nerven blank:

- Nur etwa 51 % der Schülerinnen und Schüler aus der Deutschschweiz erreichen beim Leseverstehen im Fach Französisch die geforderten Grundkompetenzen.

- Beim Hörverstehen schaffen es lediglich 58 % aufs geforderte Mindestniveau.[2]

Wohlbemerkt handelt es sich bei den Grundkompetenzen um absolute Mindestanforderungen. Auf die Disziplin der Ernährungswissenschaft, der sogenannten Trophologie, bezogen, würde dies bedeuten, dass man Besteck in Händen halten kann. Dazu wäre dann die Hälfte der Deutschschweizer SchülerInnen nicht in der Lage, weswegen sie das Caramelköpfli mit den Fingern essen müsste. Dieses delikate Unterfangen entspricht in etwa ihrer Kompetenz nach bis zu sieben Jahren Franzunterricht. In dem Sinne nämlich, dass beides schlicht «unmöglich» ist. Ersteres im wahrsten und Letzteres im übertragenen Sinne des Wortes! Zur Veranschaulichung zwei Beispiele aus einem Check S3, Niveau E, also nach über sechs Jahren Französisch:

«Mon journée de rêve est a jiulliet Je arrive a la cochella et party avec mon copains, apprès vous visite le museée et mange a la restaurant de mexican. D’abord vous depecher et colorier ons chevaux. Mon journée de rêve est gàgne pour moi Journée très simple et tres realistic.»

«Je manges une petit dejeune. Je allé a une ville de trampoline. Ensuite je mange dejune. Ensuite je joue les jeu video à mon maison. Je mange un dinner et ensuite je alle dormé. Je mon prefere jour.»

Die gelähmte Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz

2023 bestätige sich somit, was sich bereits anlässlich der ersten ÜGK von 2016 abzeichnete. Darüber hinaus ermittelte eine überkantonale Evaluation der Französischkenntnisse aus dem Jahre 2019 - Abschlussbericht zum Passpartout-Projekt - «derart miserable Resultate, dass die Kantone, die die Studie bestellt hatten, sie umgehend schubladisierten.»[3] Bei Unannehmlichkeiten macht dies übrigens sprichwörtlich auch der Vogel Strauss, indem er seinen Kopf in den Sand steckt.

Was tat die Bildungspolitik, notabene die Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK), zwischenzeitlich als Reaktion auf die katastrophalen Resultate? - Immerhin hatte sie fast zehn Jahre Zeit, um ins Handeln zu kommen. NICHTS! Offenbar leiden die 25 Mitglieder um den Walliser Präsidenten Christophe Darbellay wegen der unappetitlichen Ergebnisse an einer chronischen Magenverstimmung mit lähmender Wirkung. Jedenfalls macht die EDK seit bald einem Jahrzehnt nichts anderes, als sich unbedarft und bar jeder Logik auf den nationalen Zusammenhalt zu berufen als Rechtfertigung für die Beibehaltung des aktuellen Frühfranzösischunterrichts.

Die Irrationalität der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz

So zu argumentieren ist jedoch absurd. Andernfalls wäre die Schweiz längst auseinandergefallen, beherrscht die Mehrheit der DeutschschweizerInnen die zweite Landessprache doch kaum noch. Dies gerade wegen einer durch die EDK zu verantwortenden verfehlten Bildungspolitik. Wenn die gesellschaftliche Kohäsion, also der nationale Zusammenhalt, schon herhalten muss, dann logischerweise als Argument für die Veränderung der heutigen Französischvermittlung an der Volksschule. Denn was nutzt es, wenn SchülerInnen in der Deutschschweiz unter Vernachlässigung der eigenen Muttersprache jahrelang Französisch lernen, sie sich danach aber nicht verständlichen machen und die Welschschweizer sie nicht verstehen können?! Abgesehen davon ist es lächerlich, Kinder und Pubertierende verantwortlich machen zu wollen für unseren Zusammenhalt.

Die Widersprüchlichkeit des Präsidenten

Herr Darbellay, versuchen Sie es doch mal mit Fencheltee. Aber auch der Verzicht auf Fendant hilft bei einer Magenverstimmung. Machen Sie sich jedenfalls bitte endlich fit, um die Vermittlung einer der weltweit schönsten Sprachen nicht restlos gegen die Wand zu fahren in unserem Land, mon Dieu! Sie können nicht den nationalen Zusammenhalt predigen, dafür die frühestmögliche Vermittlung unserer zweiten Landessprache fordern, negative Ergebnisse in diesem Bereich ignorieren und sich als Präsident der EDK zugleich jeglicher Verantwortung entziehen. Gerade als Welschschweizer müssten Sie ein ganz besonderes Interesse haben an einem zielführenden Französischunterricht in der Deutschschweiz. Verharren Sie in Ihrer passiven Widersprüchlichkeit, fliegt Ihnen der nationale Zusammenhalt vielleicht tatsächlich bald um die Ohren. Zut alors! Spätestens dann werden Sie erkennen, dass es den meisten Ihrer Kollegen und deren Vorgängern in Tat und Wahrheit nie um Kohäsion ging, sondern darum, ihr Gesicht nicht zu verlieren. Denn jene sind durch ihr Nichthandeln letztlich verantwortlich für das Debakel des Deutschschweizer Französischunterrichts.

Zwei Beispiele

Als die Schweizer Linguistin, Simone Pfenninger, in ihrer Langzeitstudie zwischen 2008 und 2015 zum Schluss kam, dass Frühfremdsprachen-unterricht auf der Primarstufe nichts bringt[4], bezeichnete der damalige Präsident der EDK und Basler Bildungsdirektor, Christoph Eymann, die Studie kurzerhand als «qualitativ nicht genügend»[5], ohne seine tatsachenwidrige Unterstellung je zu begründen. Als Jurist weiss er offenbar besser Bescheid über Linguistik bzw. Fremdsprachenerwerb als die internationale Fachwelt. So stellte die Direktorin der dänischen Universität Aarhus Qualitätsmängel der Pfenninger-Studie kategorisch in Abrede[6]. Pfenninger gewann mit ihrer Studie zudem den Zürcher Mercator-Preis für Nachwuchsforschung[7] und Jean-Marc Dewaele, Professor für Angewandte Linguistik an der Birkbeck-Universität in London meinte: «Die Arbeiten von Simone Pfenninger sind von herausragender Qualität und in den wichtigsten Fachzeitschriften ihres Forschungsgebiets veröffentlicht worden.»[8]

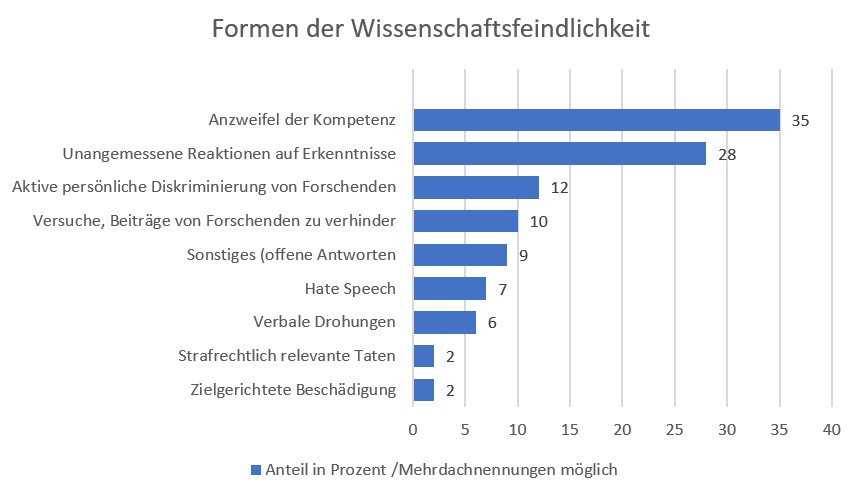

Laut Pressebericht des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschafts-forschung vom April 24 sind die zwei verbreitetsten Merkmale der Wissenschaftsfeindlichkeit: 1. Unangemessene Reaktionen auf wissenschaftliche Erkenntnisse und 2. Herablassende Äußerungen und Anzweifeln der Kompetenz.[9]

Kaum im Amt trat Eymanns Nachfolger, Conradin Cramer, bei der Leugnung wissenschaftlicher Befunde sogleich in die Fussstapfen seines Vorgängers. Tat er dies aus Solidarität mit Eymann, seinem politischen Ziehvater, aus Ignoranz oder Unbelehrbarkeit? Man weiss es nicht. Jedenfalls bezeichnete Cramer die den missratenen Lehrmitteln Milles Feuilles und Clin d’oeil zugrundeliegende Passepartout-Ideologie als «state oft the art».[10] Dies in eklatantem Widerspruch zu vier wissenschaftlichen Untersuchungen[11], von denen er als damaliger Basler Bildungsdirektor Kenntnis haben musste.

Allez-y, Monsieur Darbellay!

Mit der Abschaffung des Französischunterrichts auf der Primarstufe haben Sie als aktueller Präsident der EDK die einmalige Gelegenheit immerhin eine der vielen verfehlten Schulreformen zu korrigieren und dadurch Eingang zu finden in die Geschichtsbücher zur Schweizer Volksschule. Denn Schulreformen werden unabhängig vom Schaden, den sie anrichten, so gut wie nie rückgängig gemacht in unserem Land. Hierfür gehen stets zu viele finanzielle Interessen damit einher.

Gewinnen Sie Ihre KollegInnen aus der EDK für sich. Martina Bircher, Bildungsdirektorin des Aargaus und Res Schmid, Nidwaldner Bildungsdirektor haben Sie bereits auf Ihrer Seite. Die Eymänner und Cramers unseres Landes machen Sie sich eher nicht zu Freunden, dafür aber die ganze Welschschweiz, die Schar genervter Deutschschweizer Eltern, die erfolglos versucht, Ihren noch zu jungen Nachwuchs beim Französischlernen zu unterstützen, die Anhängerschaft der französischen Sprache aus der alemannischen Schweiz und vor allem auch die Wirtschaft.

Nicht zuletzt handeln Sie im Einklang mit Ihrer eigenen Zielsetzung: Förderung Ihrer Muttersprache und damit des nationalen Zusammenhalts. Wünschen Sie einen Eindruck vom Desaster rund um den Französischunterricht, empfehle ich Ihnen den Artikel vom 22. Juni in der Sonntagszeitung.[12] Alors, qu’est-ce que vous attendez? En avant!

Schade, dass die, die Verantwortung übernehmen, sie nur so selten tragen wollen.

Markus M. Ronner[13]

Felix Hoffmann, Sekundarlehrer

[1] https://www.aphorismen.de/zitat/197535

[2] https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/sprachunterricht-studie-zeigt-mangel-im-franzosisch-66994219

[3] https://www.watson.ch/schweiz/kommentar/783386024-fruehfranzoesisch-egal-aber-lernt-franzoesisch-liebe-deutschschweizer

[4] https://www.srf.ch/news/schweiz/fruehfranzoesisch-quel-malheur-die-meinungen-der-forscher-im-sprachenstreit

[5] https://www.bazonline.ch/es-ist-schwierig-fuer-politiker-zurueckzurudern-517990088339

[6] https://schuleschweiz.blogspot.com/2016/05/feige-kritik-forscherin.html

[7] https://www.es.uzh.ch/en/aboutus/team/spfenninger.html

[8] https://www.tagesanzeiger.ch/im-kreuzfeuer-des-sprachenstreits-617604925326

[9] https://www.hiig.de/wp-content/uploads/2024/05/Erste-Ergebnisse_Umfrage-zu-Anfeindungen-gegen-Forschende.pdf

[10] https://condorcet.ch/2020/02/mon-dieu-conradin/

[11] 1. Studie von Simone Pfenninger (2018)

Titel: The trouble with early foreign language learning: Evidence from Switzerland;

2. Evaluation durch die Universität Basel (2018)

Titel: Evaluation der neuen Französischlehrmittel im Kanton Basel-Stadt

3. C. Studie von Berthele/Lambelet (2016)

Titel: Lernstandserhebung Fremdsprachen in der Nordwestschweiz

4.

Lernstandserhebung Französisch 2017 (Kanton Basel-Landschaft)

[12] https://epaper.sonntagszeitung.ch/article/10000/10000/2025-06-22/5/-1

[13] https://gutezitate.com/zitat/256084