20.11.2024

Die Allmacht der Schulleitungen und ihre Schattenseiten

Während in der Privatwirtschaft zunehmend flache Hierarchien Einzug halten, weil man zur Einsicht gelangt ist, dass Kompetenzen und fundiertes Fachwissen erfolgversprechender sind als Hierarchiestufen, beobachtet man in der öffentlichen Verwaltung nicht selten das Gegenteil. Anlass, einen Blick zurückzuwerfen und die Entwicklungen in den vergangenen Jahrzehnten am Beispiel der Leitung von Schulen etwas genauer zu betrachten.

Noch vor dreissig Jahren konnte man an den Schulen eine Kultur des Miteinanders beobachten, die von ausgesprochen flachen Hierarchien geprägt war: Schulleiter/-innen verstanden sich im Sinne von primi inter pares in erster Linie als Pädagoginnen und Pädagogen und hatten auch selbst ein kleines Unterrichtspensum. Gleichzeitig übernahmen sie Schulleitungsaufgaben. Ihr Umgang mit den anderen Lehrpersonen war kollegial, man begegnete sich auf Augenhöhe.

In den 1990er Jahren begann der damalige Bildungsdirektor des Kantons Zürich, Ernst Buschor, die Organisation der Schulen umzupflügen. Schulen erhielten unter dem Label New Public Management (NPM) mehr Entscheidungsfreiheit, insbesondere bei der Verwendung ihrer Budgets und der Organisation des Unterrichts. Die Rolle der Schulleitungen wurde dahingehend gestärkt, dass diese als Führungspersonen agieren sollten. Die wohl wichtigste und spürbarste Konsequenz dieser Veränderungen ‒ eine ausgeprägte Hierarchisierung des Schulbetriebs. Schulleiter/-innen agierten fortan mit dem Selbstverständnis von Vorgesetzten und betrachteten die Belegschaft der unterrichtenden Pädagogen als ihre Untergebenen.

Auch das Baselbiet wurde von NPM nicht verschont

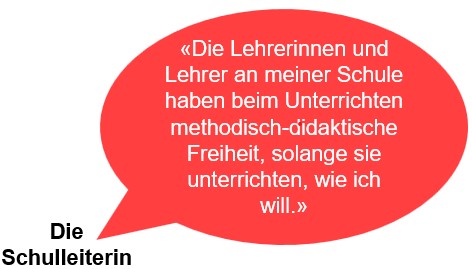

Die Gymnasien im Kanton Basel-Landschaft wurden im Jahr 2002 teilautonom, was den Schulleitungen bedeutend mehr Gestaltungsspielraum in administrativen und organisatorischen Belangen gab. 2006 erfolgte die Übertragung der pädagogischen Weisungsbefugnis auf die Schulleitungen, was ihnen ermöglichte, direkt in die Unterrichtsgestaltung und die pädagogischen Entscheidungen einzugreifen. Dieses erweiterte Mandat führte zu einer stärkeren Hierarchisierung in den Schulen und veränderte das Verhältnis zwischen Lehrpersonen und Schulleitung nachhaltig.

Nicht wenige Schulleiter/-innen verstehen sich seither als Schulmanager und CEOs eines «Betriebs», den es auf Effizienz und Kostenwirksamkeit zu trimmen gilt. Gegen Effizienz und einen sorgsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ist freilich nichts einzuwenden. Problematischer sind jedoch die Kollateraleffekte dieser neuen «Unternehmenskultur», welche bisweilen auch zu einer Unkultur verkommt.

Hierarchie ersetzt nicht Kompetenz und fundiertes Fachwissen

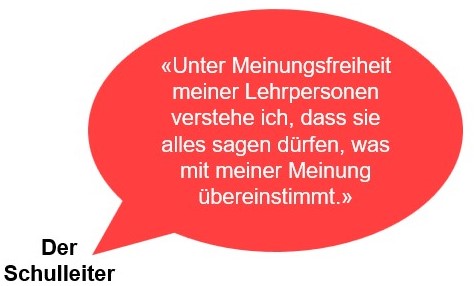

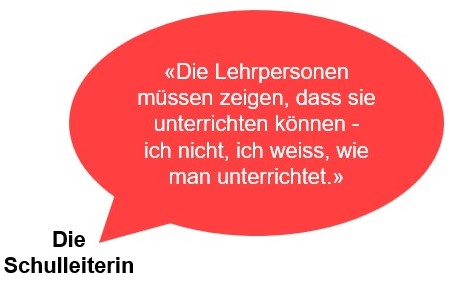

Die den Schulleiterinnen und Schulleitern überantwortete weitreichende Gestaltungsmacht bedeutet nicht, dass nachher alles besser wird – im Gegenteil! Selbst hat ein Schulmanager beispielsweise Biologie oder Wirtschaftswissenschaften studiert, jedoch unter Umständen kaum je unterrichtet, weil er eben eine Führungsfunktion an der Schule übernahm. Nunmehr aber, kraft seiner Stellung, ist er dazu berechtigt dem Deutschlehrer vorzuschreiben, wie dieser den Unterricht zu gestalten hat, welche Kriterien bei den Leistungsbeurteilungen anzulegen sind, was dieser tun darf, um möglicher Unruhe im Klassenzimmer entgegenzuwirken usw. Wohlgemerkt, der Deutschlehrer ist Experte auf seinem Gebiet und verfügt nicht selten über jahrzehntelange pädagogische Erfahrung, die der Schulmanager nun mit seiner pädagogischen Weisungsbefugnis einfach übersteuern kann, wenn er will.

Man wird sich unschwer vorstellen können, dass solche Eingriffe eines Laien (ein Schulleiter, der selbst nicht Germanistik studiert hat, ist nun mal ein Laie auf diesem Gebiet) in die Kernkompetenzen pädagogischer Fachpersonen die Stimmung und die Zusammenarbeit nicht verbessern. Ganz abgesehen davon, dass dadurch die Qualität der Bildung ganz bestimmt nicht steigt. Wenn Hierarchie am Arbeitsplatz bedeutet, dass Vorgesetzte auch bei Belangen das letzte Wort haben, in denen sie nicht kompetent sind, wird es schwierig.

Alles eine Frage der Persönlichkeit

In der Alltagswirklichkeit der Schulen wird man feststellen, dass es durchaus Schulleiter/-innen gibt, die mit ihrer Gestaltungsmacht sehr verantwortungsvoll und sorgsam umzugehen wissen. Aber es gibt eben auch Individuen, die Kraft ihres Charakters und ihrer Persönlichkeit dazu neigen, die ihnen übertragene Macht zu missbrauchen, indem sie beispielsweise ihnen genehme Lehrpersonen bevorzugen und im Gegenzug missliebigen Pädagoginnen und Pädagogen das Leben schwer machen. Hätten Schulmanager nicht derart weitreichende Entscheidungsbefugnisse, wäre das so nicht möglich.

Seit dem 1. August 2024 ist an den Schulen des Baselbiets auch noch das letzte mögliche Korrektiv beseitigt worden, das der Allmacht der Schulleiter Einhalt gebieten konnte: Mit der Entmachtung der Schulräte, die bis zum Sommer dieses Jahres als Anstellungs- und Kündigungsbehörden fungierten, wurden sämtliche Befugnisse ausschliesslich an die Schulleiter übertragen. Diese können nun alleine bestimmen, wer an ihren Schulen arbeiten darf, welche Pädagogen wie zu unterrichten haben, und wer nach ihrem Gutdünken die Schule wieder verlassen muss.

Fazit

An einzelne Individuen im Rahmen steiler Hierarchien extrem viel Autorität und Regelungshoheit zu übertragen, mag in bestimmten Konstellationen vielleicht ganz gut funktionieren, in vielen Fällen bedeutet es aber vor allem eines: ein erhebliches Risiko aufgrund der Gefahr des Machtmissbrauchs.

Jürg Wiedemann

Vorstand Starke Schule beider Basel