02.07.2022 - Gastbeitrag

Bildungsstatistik prägt negatives Bild der Lehre

Das Bundesamt für Statistik (BFS) weist bei Universitäten und Hochschulen eine durchschnittliche Studien-Abbruchquote von elf Prozent aus, bei den Berufslehren eine von rund 20 Prozent. Würde das BFS Studienabbrüche gleich wie der Lehrabbrüche bewerten, käme es bei den Universitäten auf rund 34 Prozent Studienabbrüche. Das disqualifiziert die Berufslehre gegenüber der akademischen Laufbahn. Jetzt fordert Nationalrätin Sandra Sollberger (SVP) Rechenschaft vom BFS.

Sollberger ist zunehmend alarmiert: «Wir haben keine Leute mehr auf dem Bau, wir finden kaum mehr Monteure, es gibt zunehmend geschlossene Beizen, weil sich keine Köche mehr finden lassen.» Die Inhaberin eines Malerbetriebs, der Lehrlinge im Oberbaselbiet ausbildet, spricht von einem prekären Fachkräftemangel, wundert sich aber nicht. Immer weniger Schulabgänger fänden den Weg in die Lehre, während die weiterführenden Hochschulen aus allen Nähten platzten: «Wenn Herr Professor ein halbes Jahr lang auf die Installation seiner Solarpanels auf seinem Villendach warten muss, merkt vielleicht auch er, dass sich das Schweizer Bildungswesen in eine falsche Richtung entwickelt», sagt Sollberger nach entsprechenden Informationen aus ihrer Nachbarschaft.

Hochschulen auf Kosten der Berufslehre

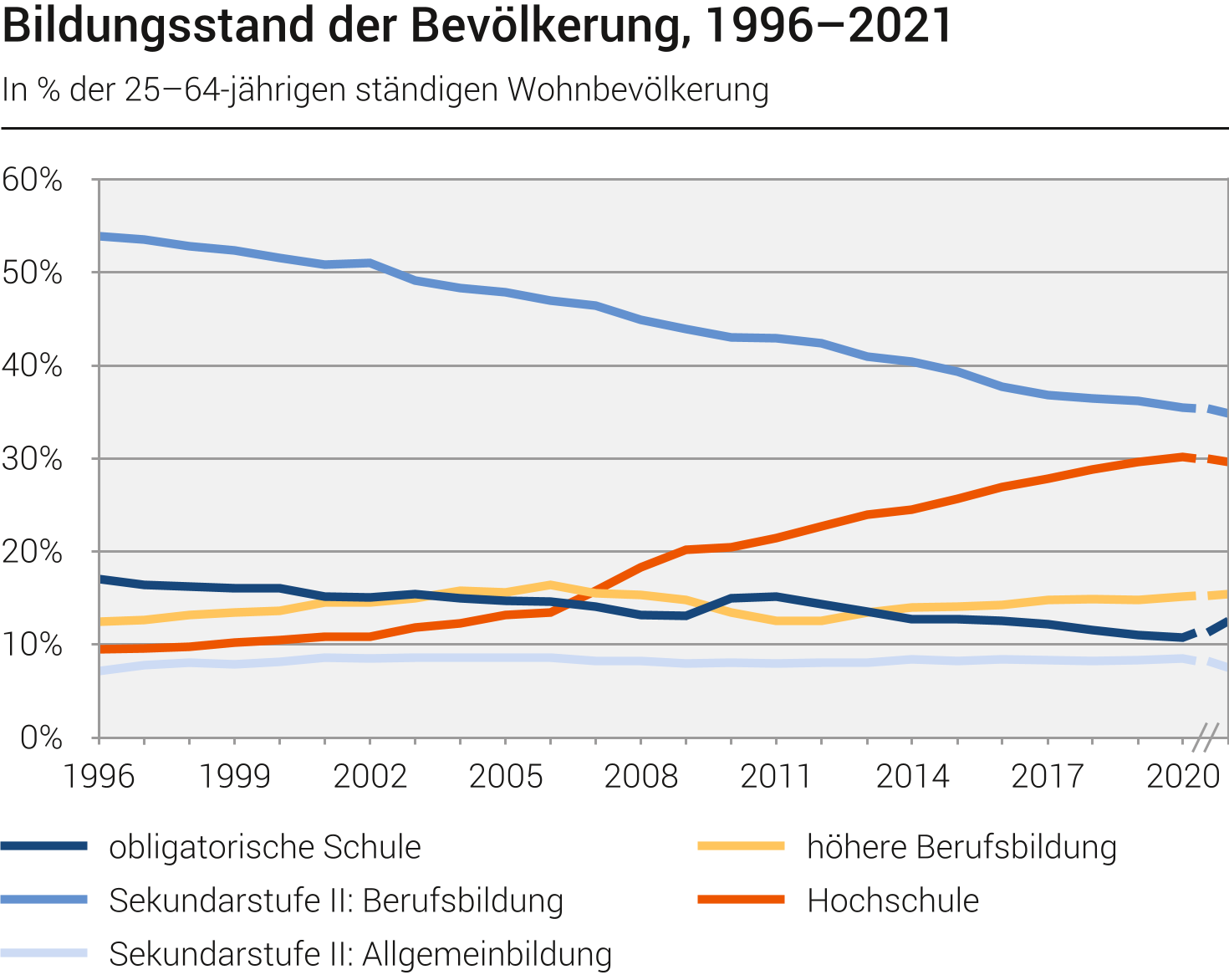

Die generellen Zahlen zum Bildungsstand in der Schweiz sprechen für sich: 1996 schloss noch über die Hälfte der Bevölkerung eine Lehre ab. Heute wählt mit 34,9 Prozent bloss noch ein Drittel den Karriereweg über die Berufslehre. Gegenläufig ist jedoch die Entwicklung bei den Hochschulen und Universitäten. Seit 1996 hat sich der Anteil der Absolventen mehr als verdoppelt (Link). Die Zahl der immatrikulierten Studenten nahm 2020 trotz der Covid-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Mobilität weiter zu (+4 % gegenüber 2019). Erste Schätzungen für 2021 deuten darauf hin, dass die Entwicklung insgesamt mit jener im Jahr 2020 vergleichbar sein wird.

Das Bundesamt für Statistik analysiert denn auch: Die Hochschulen wachsen auf Kosten der klassischen Berufslehre. Und dies, obwohl die Gleichwertigkeit des sogenannten dualen Bildungssystems in der Verfassung verankert ist. Es ist ein Trend, der von Fachleuten seit über 20 Jahren beklagt wird, aber ungebrochen bleibt.

[Quelle Grafik: BFS, Sake 2022]

Sollberger will dagegen angehen. Als sie selber noch in die Grundschule ging, hiess es im Elternhaus nicht: «Du brauchst ein Studium», sondern: «Du machts eine Lehre.» Letzterer ist ein Satz, der immer weniger zu hören ist. «Vor allem werde er nicht in Familien ausgesprochen, die in die Schweiz eingewandert sind. Sie kennen das duale Bildungssystem und seine Vorteile, ein Lehrgeld und einen nahezu sichere Arbeitsstelle zu bekommen, nicht», sagt Sollberger. Eltern, die die Berufslehre nicht kennen würden, drängten ihren Nachwuchs geradezu in weiterführende Schulen. Darüber hinaus bemerkt sie: «Die Berufsbildung stellt in der öffentlichen Wahrnehmung oftmals nur eine Option für schulisch schwache Schülerinnen und Schüler dar. Auch an den Schulen wird eine Berufslehre nicht selten nur als ‹second best› vermittelt, während der Goldstandard ein Studium auf der Tertiärstufe (Hochschule/Universität) darstellt.»

Prestigeverlust

Die Ursache für den Prestigeverlust der Berufslehre in der Gesellschaft dürfte vielschichtig sein. «Wir machen uns sogar mitschuldig», sagt beispielsweise Tobias Widmer, Rektor der Berufsschule Lenzburg. Dort werden jährlich rund 2200 Lehrlinge in 24 verschiedenen Berufen unterrichtet. «Früher hiess es: Mach eine Lehre, sei froh, dann hast du einen Job». Jetzt aber, wo Lehrlinge fehlen, werde mit fragwürdigen Argumenten die Berufslehre beworben, erklärt Widmer: «Die Lehre ist nicht mehr ein Ziel; vielmehr wird sie von den Berufsverbänden mit Perspektiven auf Weiterbildung beworben» – dass Lehrlinge danach die Berufsmatur absolvieren könnten, dass man danach ein Studium beginnen könne. «Wer die Lehre immer nur so bewirbt, schmälert ihren Wert», sagt Widmer. Sandra Sollberger schlägt in dieselbe Kerbe: «Vor diesem Hintergrund ist auch die gut gemeinte Kampagne «lerne/werde» von BerufsbildungPlus heikel, da sie unterschwellig vermittelt, dass jeder Bildungsweg letztlich auf der Tertiärstufe enden muss, um als erfolgreich zu gelten.»

Eine Imagekorrektur zugunsten der Berufslehre fordert die Nationalrätin als Erstes vom Bundesamt für Statistik (BFS): «Warum veröffentlicht das Bundesamt für Statistik eine ‹Lehrabbruchquote› und nicht – analog zu den Hochschulen – eine ‹Lehrerfolgsquote›, die bei 80 Prozent liegt?», will sie vom Bundesrat wissen. Und weiter: «Warum gibt es keine regelmässige Analyse der Studienabbrüche an schweizerischen Hochschulen? Die letzten systematischen Analysen hierzu stammen aus den Jahren 1996 bzw. 2005?»

Nun: Dünn ist die Datenlage für die Hochschulen nicht. Das BFS weist bei den Geisteswissenschaften eine aktuelle Abbruchquote 13 Prozent aus, bei den exakten Naturwissenschaften neun und bei Umwelt nur fünf Prozent – im Durchschnitt elf Prozent. Nur korrelieren solche Zahlen nicht mit der Abbruchquote der letzten grossen Strukturanalyse des BFS zum Studienabbruch, welche im Jahr 1996 bei 25 Prozent verortet wurde. Und noch weniger stimmen die Zahlen mit jenen überein, die Swissuniversities in ihrer strategischen Planung errechnet hat.

Kompliziert bei Uni, plakativ bei Berufslehre

Aufgrund Definition wird der Wechsel des Studienfachs oder des Hochschultyps nicht automatisch als Studienabbruch gezählt, wie Swissuniversities (Link) begründet. So schreibt Swissuniversities: «Die Abschlussquote der Studierenden, die ihr Studium an einer universitären Hochschule begonnen haben, liegt bei etwa 84 Prozent. Aber nur 66 Prozent der Studierenden, die ein Bachelor-Studium an einer Hochschule begonnen haben, erreichen den Abschluss auch in diesem Studienfach.» Das ist schwieriger zu kommunizieren als die plakative Quote der Lehrabbrüche, die sich an der Auflösung von Lehrverträgen misst. Studienfachwechsel wird also nicht gleich bewertet, wie der Wechsel der Berufslehre. Würden die Statistiker denselben Massstab bei den Universitäten anlegen, müsste eine Studienabbruchquote von 34 Prozent kommuniziert werden.

Die Folgen dieser Art von Statistikführung zeigt sich in den Medien. In den letzten zehn Jahren haben die führenden und dem Schweizerischen Mediendienst angeschlossenen Zeitungen nur 277 Mal über «Studienabbruch» geschrieben. Aber 422 Mal über «Lehrabbruch». Der Unterschied beträgt 52 Prozent und fördert das negativere Bild der Lehre.

Die Korrektur des negativen Images der Lehre durch Aufbereitung vergleichbarer Statistiken sei ein erster Schritt, sagt Sollberger. Viel nachhaltiger aber sei, die Schwelle ins Gymnasium und in die Fachmittelschulen wieder zu erhöhen, um den Abfluss von potenziellen Lehrlingen an die Hochschulen zu stoppen. Das führe zu mehr Qualität auf allen Stufen. Und wieder zu mehr Fachkräften in den Berufsbranchen.

Daniel Wahl, Redaktor Nebelspalter