09.09.2025

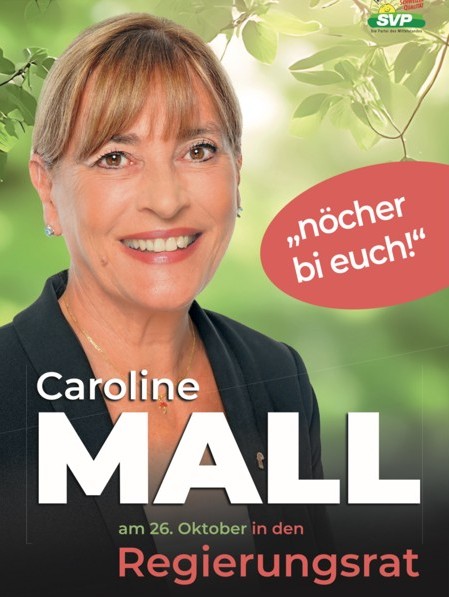

Interview mit Regierungskandidatin Caroline Mall

Am 26. Oktober 2025 findet die Regierungsrats-Ersatzwahl statt. Die Starke Schule beider Basel führte mit den drei Kandidierenden Sabine Bucher (GLP), Markus Eigenmann (FDP) und Caroline Mall (SVP) ein bildungspolitisches Interview durch. Nachfolgend finden Sie das Interview mit Caroline Mall (SVP). Die Fragen stellte Anahi Sidler (SSbB).

Die Interviews mit den anderen beiden Kandidierenden wurden bereits abgedruckt. Sie finden diese hier:

Caroline Mall hat ihre Antworten erst jetzt freigegeben, weshalb die SSbB die Antworten erst mit einer Woche Verspätung publizieren durfte.

Anahi Sidler: Die Grundkompetenzen in Mathematik, Deutsch und Französisch der Schülerinnen und Schülern befinden sich in einem stetigen Abwärtstrend, wie mehrere Pisa-Studien und andere Studien regelmässig aufzeigen. Wo sehen Sie die Gründe für diesen Leistungsabfall in den vergangenen Jahren?

Caroline Mall: Ich sehe mehrere Ursachen. Die Lehrpläne sind überfrachtet, statt sich auf die Grundkompetenzen zu konzentrieren. Leistungsanforderungen wurden in Teilen verwässert und zu viel Unterrichtszeit geht für bürokratische Aufgaben verloren. Zu viel Integration, welche die gezielte Förderung der Schülerinnen und Schüler schmälert. Hinzu kommen die personellen Engpässe.

Gibt es Bildungsreformen in den vergangenen 20 Jahren, welche Sie für diesen Abwärtstrend mitverantwortlich machen?

Etliche Reformen die die Bewertungsmassstäbe aufgeweicht und Leistungsansprüche nivelliert haben, sowie eine starke Ausdehnung integrativer Ansätze ohne hinreichende Ressourcen haben das System zusätzlich belastet.

Mit welchen Veränderungen würden Sie diesen Abwärtstrend stoppen?

Klare und verbindliche Lernziele für Deutsch und Mathematik, konsequente Leistungsbeurteilung und weniger bürokratische Aufgaben für Lehrpersonen. Mittelfristig: stärkere Lehrerfortbildung, gezielte Förderangebote (statt Pauschale Massnahmen), rasche Evaluation von Reformen und mehr Autonomie für die Schulen. Erziehung ist Aufgabe der Erziehungsberechtigten. Hier besteht ebenfalls Handlungsbedarf, damit die Lehrpersonen ihrer Kernaufgabe, nämlich der Wissensvermittlung, gerecht werden.

Seit geraumer Zeit wird über die Abschaffung des Frühfranzösisch an den Primarschulen diskutiert: Ab welchem Schuljahr sollen die Schulkinder mit der Fremdsprache Französisch beginnen, wann mit Englisch?

Englisch in der Primarschule. Französisch sollte konzentriert ab der Sekundarschule eingeführt werden. So lernen die Kinder zuerst die nötigen Grundlagen.

Welche Vorteile sehen Sie, wenn Schülerinnen und Schüler erst in den Sekundarschulen mit Französisch beginnen?

Ältere Schülerinnen und Schüler verstehen Grammatik und abstrakte Strukturen besser, der Lernfortschritt ist messbarer und nachhaltiger. Zudem bleibt in der Primarschule mehr Raum für die fundamentalen Kompetenzen.

Welche Vorteile hat eine Beibehaltung des Frühfranzösisch auf der Primarstufe?

Frühe Sprachförderung kann die Offenheit für Sprachen fördern. Damit dies aber wirklich Sinn macht, braucht es genügend Fachlehrkräfte und eine durchgehende Sprachförderung, ohne diese Ressourcen verpufft der gewünschte Erfolg.

Ein viel diskutiertes Thema ist die Integration an unseren Schulen. Soll künftig vermehrt separativ beschult werden oder soll das heutige Integrative Schulsystem beibehalten werden, gegebenenfalls unterstützt mit weiteren finanziellen Mitteln? Können Sie Ihre Haltung zur Integrativen Schule erläutern, gerne auch ausführlich?

Integration ist ein wichtiges Ziel, aber kein Automatismus. Kinder profitieren vom gemeinsamen Lernen, sofern die Klassen nicht darunter leiden. Bei schweren Beeinträchtigungen oder bei erhöhtem Förderbedarf sind spezialisierte Angebote oft pädagogisch sinnvoller, zum Wohl des betroffenen Kindes und der gesamten Klassen. Entscheidend ist hier der Pragmatismus. Wir müssen dort separative Lösungen ermöglichen, wo sie bessere Lernergebnisse bringen, und gleichzeitig die integrative Praxis mit genügend Ressourcen und qualifiziertem Personal stärken.

Sind Sie für die Beibehaltung der drei Leistungsniveaus A, E und P an den Sekundarschulen? Weshalb?

Ja. Die Differenzierung ermöglicht eine zielgerichtete Förderung. Sie verhindert, dass starke Schülerinnen und Schüler ausgebremst und schwächere Schülerinnen und Schüler überfordert werden. Sie ist auch eine gute Brücke zu den unterschiedlichen Berufsausbildungen und zur gymnasialen Bildung.

Was halten Sie von Niveau durchmischten Klassen?

Prinzipiell sozial attraktiv, praktisch, aber problematisch. Lehrpersonen müssen sehr unterschiedlich leistungsstarke Kinder gleichzeitig bedienen, was Unterrichtsqualität und Lernerfolg mindern kann. Wenn, dann nur mit stark erhöhten Ressourcen und klaren didaktischen Konzepten.

Die Digitalisierung an unseren Schulen ist ein Thema, welches auch national und international sehr bewegt. Lange Zeit waren viele Länder, welche in Bildungsthemen als sehr fortschrittlich gelten, wie beispielsweise Dänemark oder die skandinavischen Länder, in der Digitalisierung Pioniere. Seit einiger Zeit fahren diese Länder die Digitalisierung deutlich zurück. Dies, weil immer mehr Studien die negativen Folgen aufzeigen. In der Schweiz hingegen wird die Digitalisierung weiter vorangetrieben. Was ist Ihre Haltung zur Digitalisierung an den Primarschulen? Ab welchem Schuljahr sollen Schülerinnen und Schüler mit Tablets oder Laptops ausgerüstet werden?

Digitalisierung Ja, aber mit Bedacht: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Die primären Ziele der Primarschule sind Lesen, Schreiben und Rechnen, dafür brauchen Kinder vor allem reale Übungen und direkte Instruktion. Digitale Tools sollen gezielt ergänzen (z. B. Förderprogramme, digitale Leseförderung). Lehrerinnen und Lehrer müssen dafür geschult werden, und die Bildschirmzeit ist klar zu regeln.

Sollen Handys an unseren Primar- und Sekundarschulen verboten werden?

Die Kompetenz soll bei den Schulleitungen und Lehrpersonen sein, wie sie mit dieser Thematik umgehen. Umfragen haben ergeben, dass sie auf der Zielgeraden sind. Ein ausgesprochenes Verbot des Kantons würde die Autonomie der Schulen schwächen. Eine Empfehlung oder ein Handbuch seitens Kantons, wäre in diesem Zusammenhang sinnvoll.

Gemäss Universitätsvertrag finanzieren die beiden Basler Halbkantone weitgehend die Universität beider Basel. Andere Kantone zahlen verhältnismässig wenig. Möchten Sie am bestehenden Universitätsvertrag festhalten oder müsste dieser anpasst werden? Erläutern Sie bitte die Eckwerte eines allenfalls neuen Universitätsvertrages.

Der Finanzierungsschlüssel muss neu definiert werden. Andere Kantone wie SO und AG sollen sich fair beteiligen, was heute nicht der Fall ist. Die Finanzierung der rund 25% ausländischen Studierenden soll in die Verhandlung miteinfliessen. Die Finanzierung des Restdefizits wurde zwar neu geregelt darf aber durchaus nochmals diskutiert werden.

Braucht die Universität Basel mehr finanzielle Mittel?

Nicht pauschal. Zielgerichtete zusätzliche Mittel für Spitzenprojekte oder dringend nötige Infrastruktur ja, aber nur nach transparentem Nachweis von Effizienz und Wirkung. Kein Blankoscheck.

Am 26. Oktober 2025 finden die Regierungsratswahlen statt. Wenn Sie in den Regierungsrat gewählt werden, welches wäre Ihre Wunschdirektion, wenn Sie völlig frei auswählen dürften? Weshalb?

Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion. Bildung entscheidet über Chancen und Zukunftsfähigkeit eines Kantons. Bildung ist zentral für unsere Zukunft.

Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) wird frei. Es ist zu erwarten, dass Sie bei einer erfolgreichen Wahl die BKSD übernehmen müssten/dürften. Welches sind Ihre Qualifikationen, um speziell diese Direktion erfolgreich führen zu können?

Als langjährige Landrätin, seit 2011, Schulratsmitglied Gymnasium Muttenz und Schulratsmitglied des KPTF Münchenstein, kenne ich die Herausforderungen und Bedürfnisse unserer Schulen sowie die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Lehrkräften und Eltern, um bestmögliche Bildungsbedingungen für alle Kinder und Jugendliche zu schaffen. Seit 2011 bin ich Mitglied der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission und aktuell Vizepräsidentin der Kommission. Ich kenne die Dossiers, die Akteure und die Problemlagen. Ich arbeite pragmatisch, treffe Entscheidungen und setze Prioritäten. Mehr Fokus auf Kernkompetenzen, Entbürokratisierung und gezielte Förderprojekte.

Wie würden Sie sich als Direktionsvorsteher die Zusammenarbeit mit kritischen Interessensverbänden, konkret dem Lehrerinnen- und Lehrerverband (LVB) sowie der Starken Schule beider Basel (SSbB) vorstellen? Wären regelmässige Austauschgespräche mit diesen beiden Vereinen vorgesehen?

Eine Zusammenarbeit ist für mich eine Selbstverständlichkeit, sie muss offen, respektvoll und zielorientiert sein. Ich setze auf regelmässige Gespräche, gemeinsame Arbeitsgruppen zu konkreten Themen (z.B. Prüfungsstandards, Inklusion, Digitalisierung, Berufsvorbereitung etc.). Kritik wird angehört, entschieden wird aber im öffentlichen Interesse.

Was möchten Sie uns noch mitteilen?

Ich kämpfe für klare Prioritäten: starke Grundlagen, Leistungsgerechtigkeit und pragmatische Lösungen statt ideologischer Experimente. Unsere Kinder und Jugendliche verdienen eine Schule, die sie wirklich weiterbringt.